Nunc est bibendum est une association culturelle sans but lucratif dédiée à l'évocation de l'Antiquité par les arts de la table.

Evénement(s) de l’association à venir

Aucun événement

Les nouveautés du site

Exposition(s) ou festival(s) en vedette

juillet

Description

Venez découvrir Saisons romaines, la nouvelle exposition temporaire du musée, organisée en partenariat avec le

Description

Venez découvrir Saisons romaines, la nouvelle exposition temporaire du musée, organisée en partenariat avec le musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye.

La mosaïque des Saisons

Datée du IIIe siècle, la mosaïque dite des Saisons, représente des activités agricoles ou des rituels regroupés autour de

personnifications des quatre saisons.

Découverte sur le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal en octobre 1890, elle a été acquise par le musée du Louvre en 1892.

Conservée au musée d’Archéologie nationale depuis 1935, elle a fait l’objet d’une importante restauration par l’atelier de restauration

de mosaïques et d’enduits peints du musée de Saint-Romain-en-Gal en 2022 et en 2023.

La mosaïque des Saisons est présentée pour la première fois sur son lieu de découverte.

Dates

Juin 21, 2024 - décembre 31, 2026 (Toute la journée)

Description

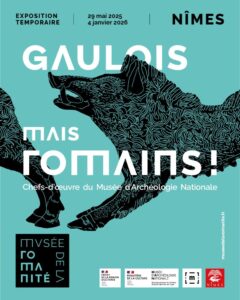

Dès le 29 mai 2025, le Musée de la Romanité vous

Description

Dès le 29 mai 2025, le Musée de la Romanité vous invite à une immersion dans l’histoire fascinante de la Gaule romaine avec l’exposition «Gaulois, mais Romains! Chefs-d’œuvre du musée d’Archéologie nationale».

À travers un partenariat exceptionnel avec le Musée d’Archéologie nationale – Domaine national du Château de Saint-Germain-en-Laye, l’exposition explore la manière dont les cultures gauloise et romaine se sont entremêlées pour façonner une identité nouvelle, riche et complexe. Ce dialogue entre deux civilisations révèle une société en pleine mutation, où traditions locales et influences romaines s’unissent pour former un véritable art de vivre gallo-romain. Une immersion historique qui vous offre un nouvel éclairage captivant sur la Gaule romaine.

👉🗓️ Toutes les expositions et festivals

Dates

Mai 29, 2025 - janvier 4, 2026 (Toute la journée)

Description

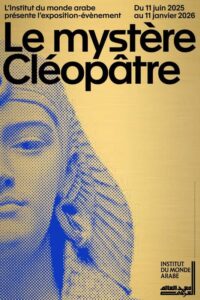

Des rares grandes figures féminines que compte l’histoire, Cléopâtre, la dernière souveraine d'Égypte, est

Description

Des rares grandes figures féminines que compte l’histoire, Cléopâtre, la dernière souveraine d’Égypte, est la plus populaire. Autour de son personnage se sont forgées une légende noire puis une figure universelle, associant passion et mort, volupté et cruauté, richesse et guerre, politique et féminisme.

Sur quelles fondations cette légende repose-t-elle ? Comment les artistes s’en sont-ils emparés à travers les siècles ? Pourquoi fascine-t-elle encore ? Explorons ensemble le « mystère Cléopâtre »…

Dates

Juin 11, 2025 - janvier 11, 2026 (Toute la journée)

Les prochaines fêtes du calendrier romain

juillet

202505juil10:1310:13Repeating EventPoplifugia

Description

Ante diem tertium Nonas iulias EN BREF. Cette fête qui porte le nom de «fuite du peuple» intrigue les historiens. Les Poplifugia du 5 juillet mélangent légendes

Description

Ante diem tertium Nonas iulias

EN BREF. Cette fête qui porte le nom de «fuite du peuple» intrigue les historiens. Les Poplifugia du 5 juillet mélangent légendes contradictoires: mort de Romulus dans un orage, panique après l’invasion gauloise, déroute militaire face aux Étrusques ou aux peuples voisins, rites de fertilité pour Junon. Le mystère demeure intact.

Les Poplifugia ou la mémoire d’une fuite collective

Les Poplifugia (également Populifugia), célébrées le 5 juillet dans la Rome antique, constituent une fête religieuse dont les origines et la signification font l’objet d’explications contradictoires chez les auteurs antiques. Cette fête commémorait la disparition mystérieuse de Romulus, le fondateur légendaire de Rome, et impliquait des rituels associés à la déesse Junon. Elle s’inscrivait dans un cycle de fêtes estivales.

La proximité des dates explique les confusions fréquentes dans les sources anciennes. Les Poplifugia proprement dites ont lieu le 5 juillet, les Nones Caprotines le 7 juillet (dédiées à Junon Caprotina), et la Vitulatio le 8 juillet. Cette proximité temporelle fait que la date donnée à Poplifugia par certains témoignages varie du 5 au 8 juillet dans les calendriers et chez les auteurs.

Explications contradictoires des auteurs antiques

Les sources antiques proposent plusieurs origines incompatibles pour les Poplifugia :

Varron propose une explication historique liée aux invasions: «Le jour des Poplifugia semble avoir été ainsi nommé parce que ce jour-là le peuple prit soudainement la fuite à cause d’un tumulte: en effet, peu de temps après le départ des Gaulois de la ville, les peuples qui se trouvaient alors près de la ville, comme les Ficulates et les Fidénates et d’autres voisins, conspirèrent contre nous. Plusieurs traces de cette fuite apparaissent dans les rites sacrés de ce jour» (De lingua latina, VI, 18).

Macrobe rapporte une version totalement différente transmise par Piso, qui implique les Étrusques et non les peuples du Latium: «Le lendemain des Nones de juillet, après un succès militaire, alors que la veille le peuple avait été mis en fuite par les Étrusques -d’où le nom de Populifugia– après la victoire, on célèbre la vitulatio avec des sacrifices déterminés» (Saturnales, III, 2, 14).

Une troisième tradition, rapportée par Tite-Live mais sans lien explicite avec les Poplifugia, associe le marais de la Chèvre à la disparition de Romulus: «un jour qu’il assistait à une assemblée, dans un lieu voisin du marais de la Chèvre, pour procéder au recensement de l’armée, survint tout à coup un orage, accompagné d’éclats de tonnerre, et le roi, enveloppé d’une vapeur épaisse, fut soustrait à tous les regards» (Histoire romaine, I, 16, 1).

Les tensions politiques autour de Romulus

Le récit de Tite-Live révèle les tensions politiques de l’époque. L’historien note que Romulus «fut plus cher au peuple qu’au sénat» (Histoire romaine, I, 15, 8) et rapporte des soupçons d’assassinat: «Je suppose qu’il ne manqua pas alors de gens qui accusèrent tout bas les sénateurs d’avoir déchiré Romulus de leurs propres mains; le bruit même s’en répandit, mais n’acquit jamais beaucoup de consistance» (Histoire romaine, I, 16, 4).

Pour apaiser ces tensions, le récit de l’apparition divine de Romulus à Proculus Julius présente une prophétie sur la destinée de Rome: «Va, dit-il, annoncer à tes concitoyens que cette ville que j’ai fondée, ma Rome, sera la reine du monde; telle est la volonté du ciel. Que les Romains se livrent donc tout entiers à la science de la guerre; qu’ils sachent, et après eux leurs descendants, que nulle puissance humaine ne pourra résister aux armes de Rome» (Histoire romaine, I, 16, 6-7). Tite-Live observe avec ironie: «Il est étonnant qu’on ait si facilement ajouté foi à un pareil discours, et aussi combien la certitude de l’immortalité de Romulus adoucit les regrets du peuple et de l’armée» (Histoire romaine, I, 16, 8).

Varron établit une connexion entre les Poplifugia du 5 juillet et les Nones Caprotines du 7 juillet: «Les Nones Caprotines, parce que ce jour-là dans le Latium les femmes sacrifient à Junon Caprotina et le font sous un figuier sauvage; elles utilisent une branche de figuier sauvage» (De lingua latina, VI, 18).

Les interprétations modernes

Face à ces contradictions, les historiens modernes ont tenté diverses synthèses. Le Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines (DAGR) propose que les Poplifugia, les Nones Caprotines, les Consualia de juillet et la Vitulatio formaient un ensemble de célébrations liées à la fertilité et à la purification de la terre nourricière, sous l’égide de Juno Caprotina.

Cette interprétation s’appuie sur des éléments symboliques récurrents: la chèvre immolée en sacrifice, l’arbre caprificus sous lequel les femmes se réunissaient, et les rituels de purification. Un document d’Iguvium éclaire certaines pratiques: lors de la moisson, les habitants chassaient une troupe de veaux comme des ennemis, pour les capturer ensuite et les immoler, en signe de joie et de lustration.

Cependant, le DAGR reconnaît que d’autres explications proposées (commémoration de la dernière lustration de l’armée par Romulus, souvenir de la défaite des Fidénates) sont «d’invention assez récente et de subtilité tout archéologique».

La persistance d’une fête populaire

Malgré l’obscurité de ses origines, la fête perdura jusqu’au déclin du paganisme. Selon le DAGR, elle survécut «parce qu’elle était une réjouissance populaire», même si son caractère rustique se modifia au cours des siècles. Les premiers apologistes chrétiens dénoncèrent d’ailleurs la licence de ces célébrations qui se perpétuaient encore sous leurs yeux.

Sources antiques

- MACROBE, Saturnales, III, 2, 14.

- TITE-LIVE, Histoire romaine, I, 15, 8 ; I, 16, 1.4.6-8.

- VARRON, De lingua latina, VI, 18.

Études modernes

- Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines (DAGR) de Daremberg et Saglio, s.v. «Poplifugia».

Dates

Juillet 5, 2025 10:13 - 10:13

202506juilToute la journée13Repeating EventLudi Apollinares

Description

Pridie Nonas Iulias - Ante diem tertium Idus Iulias Denier frappé par Gaius Calpurnius Piso Frugi

Description

Pridie Nonas Iulias – Ante diem tertium Idus Iulias

Les Ludi Apollinares furent établis en 212 av. J.-C., quelques années après la désastreuse défaite romaine de Cannes face à Hannibal. Leur création répondait à une prophétie contenue dans les Carmina Marciana, un recueil de prédictions récemment découvert à Rome. Cette prophétie, rapportée par Tite-Live et Macrobe, promettait aux Romains la victoire sur leurs ennemis et une prospérité renouvelée s’ils instituaient des jeux annuels en l’honneur d’Apollon.

Initialement célébrés le 13 juillet et ne durant qu’une journée, les Ludi Apollinares ont progressivement gagné en importance et en durée. Au fil du temps, ils se sont étendus sur plusieurs jours. À partir de 190 av. J.-C., ils duraient au moins trois jours (du 11 au 13 juillet). Dans les anciens calendriers, ils occupaient huit jours (du 6 au 13 juillet). Dans le calendrier de Filocalus, ils s’étendaient sur neuf jours (du 3 au 13 juillet). Les Ludi Apollinares comportaient diverses activités. Les premiers jeux se déroulaient dans le Cirque Maxime et incluaient des courses (ludi circenses). Dès 169 av. J.-C., des représentations théâtrales furent ajoutées au programme (ludi scaenici). Par exemple, cette année-là, une tragédie d’Ennius fut jouée pendant les jeux. À la fin de la République, des chasses (venationes) furent également intégrées aux célébrations. Les décemvirs offraient des sacrifices selon les rites grecs, conformément aux instructions de la prophétie.

Les Ludi Apollinares revêtaient une grande importance à la fois religieuse et politique. Ils étaient présidés par le préteur chargé de rendre la justice à toutes les classes du peuple, soulignant ainsi leur caractère unificateur. Le financement était assuré en partie par l’État et en partie par des contributions privées, renforçant l’implication de toute la communauté. Sous l’Empire, ces jeux conservèrent leur prestige et leur éclat, témoignant de leur importance durable dans la vie religieuse et sociale romaine.

Les Ludi Apollinares, nés dans un contexte de crise, sont devenus une célébration majeure du calendrier romain, mêlant aspects religieux, politiques et ludiques. Leur évolution au fil des siècles reflète les changements de la société romaine tout en maintenant leur signification fondamentale de dévotion à Apollon et d’unité civique.

Dates

Juillet 6, 2025 - juillet 13, 2025 (Toute la journée)

202507juilToute la journéeRepeating EventNonae Caprotinae

Description

Nonis Iuliis Figure de Junon avec cornes de chèvres, Latium, 500-480 av. J.C. (Altes

Description

Nonis Iuliis

Dans le foisonnant calendrier religieux de la Rome antique, une fête se distingue par son caractère singulier: les Nones Caprotines. Célébrée chaque année le 7 juillet, cette festivité en l’honneur de Junon Caprotine revêtait une importance particulière pour les femmes romaines, qu’elles soient nobles ou esclaves.

L’origine de cette fête remonte à une légende mettant en scène une esclave nommée Philotis (ou aussi Tutula), dont l’ingéniosité aurait sauvé Rome d’une défaite certaine. Selon le récit de Plutarque dans ses «Vies parallèles» et de Macrobe dans ses «Saturnales», alors que la cité était menacée par des ennemis exigeant des otages féminins, Philotis proposa un stratagème audacieux. Elle suggéra que des esclaves, déguisées en matrones, soient envoyées à leur place. Une fois dans le camp ennemi, ces femmes enivrèrent leurs ravisseurs et, profitant de leur sommeil, donnèrent le signal de l’attaque aux Romains en agitant une torche depuis un figuier sauvage. Cette ruse permit aux soldats romains de surprendre leurs adversaires et de remporter la victoire.

En reconnaissance de cet acte héroïque, le Sénat romain décréta que les esclaves ayant participé à cette action seraient affranchies et autorisées à porter l’habit des matrones. De plus, une fête annuelle fut instituée pour commémorer cet événement: les Nones Caprotines.

Le déroulement de cette célébration était tout aussi inhabituel que son origine. Le jour des Nones Caprotines, les femmes romaines, toutes classes confondues, quittaient la ville en procession. Elles criaient des prénoms, imitant la confusion qui avait régné lors de l’attaque nocturne. Les servantes, vêtues comme des femmes libres, interpellaient les passants avec des plaisanteries osées, brouillant temporairement les distinctions sociales.

L’un des moments forts de la fête était la simulation joyeuse d’un combat, au cours duquel les participantes se lançaient des pierres. Cette reconstitution ludique de la bataille légendaire était suivie d’un banquet rassemblant femmes libres et esclaves autour d’un figuier sauvage, symbole de l’arbre utilisé par Philotis. C’est là qu’elles offraient un sacrifice à Junon Caprotine, utilisant le lait et une branche du figuier.

Le nom même de la fête, «Caprotines», dérive du terme latin caprificus, désignant le figuier sauvage. Ce lien étymologique renforce la connexion entre le mythe fondateur et le culte de Junon Caprotine, associée à la fertilité et à la protection des femmes.

La position des Nones Caprotines dans le calendrier romain est elle-même exceptionnelle. C’est en effet la seule fête fixée un jour des Nones, ce qui lui confère un statut particulier dans le cycle religieux romain. Cette singularité a parfois conduit à des confusions avec d’autres célébrations, notamment les Poplifugia, qui commémoraient la disparition mystérieuse de Romulus. Plutarque, par exemple, fusionne les deux événements dans ses écrits, tandis que Varron les distingue clairement sans en préciser les dates.

Malgré les changements sociaux et religieux qui ont marqué l’histoire de Rome, les Nones Caprotines ont perduré pendant des siècles. Des mentions de cette fête apparaissent encore dans des textes du 4e et du 5e siècle, alors même que le christianisme s’imposait progressivement comme religion dominante. Ausone les cite dans son «Églogue 23», et Macrobe les décrit dans ses «Saturnales». Le calendrier de Polemius Silvius, daté d’environ 448, les mentionne également.

En savoir plus

- Cette fête romaine n’a aucun sens (Nones Caprotines), sur la chaine Youtube Le Stryge.

- Article Nones Caprotines sur Wikipedia.

Dates

Juillet 7, 2025 Toute la journée

202515juilToute la journéeRepeating EventTransvectio equitum

Description

Idibus Iuliis La transvectio

Description

Idibus Iuliis

La transvectio equitum, une parade annuelle des chevaliers romains à Rome, est instituée en l’honneur des Dioscures à la fin du IVe siècle av. J.-C. Cette cérémonie, profondément ancrée dans les traditions militaires et religieuses de la Rome antique, subit des transformations significatives au fil des siècles, particulièrement sous l’Empire romain.

La transvectio equitum se déroule chaque année le 15 juillet. Les jeunes chevaliers, ou iuvenes equites, vêtus de la toga trabea (ornée de bandes pourpres), se rassemblent devant le temple de Mars, situé le long de la Via Appia, à environ deux kilomètres de la Porta Capena. Ce temple, dédié le 1er juin 368 av. J.-C. par le duumvir Titus Quinctius après la guerre gauloise, sert de point de départ à la parade. Les censeurs, responsables de la revue des chevaliers (recognitio equitum), inspectent les participants avant de guider la procession à travers Rome. Le parcours suit la Via Appia jusqu’à la Porta Capena, puis se dirige vers le Capitole, avec un arrêt devant le temple des Dioscures sur le Forum Romain pour offrir un sacrifice en l’honneur des divinités protectrices des cavaliers.

L’origine de cette cérémonie remonte à la bataille du lac Regille en 499 av. J.-C., où les Romains, confrontés à une coalition de Latins, voient apparaître deux cavaliers extraordinaires, identifiés plus tard comme les Dioscures Castor et Pollux. Ces derniers, montés sur des chevaux blancs et vêtus de la trabea de pourpre, interviennent pour semer la confusion parmi les ennemis et assurent ainsi la victoire des Romains. En reconnaissance de cette intervention divine, un temple est dédié aux Dioscures en 484 av. J.-C. près de la fontaine de Giuturna.

En 230 av. J.-C., le censeur Quintus Fabius Maximus Verrucosus modifie le point de départ de la procession, la faisant démarrer du temple de Virtus et Honos près de la Porta Capena, tout en maintenant sa proximité avec le temple de Mars.

Après plusieurs décennies d’oubli, la parade est rétablie par Auguste. Ce dernier, selon Suétone, réinstaure la marche solennelle au Capitole, supprimant la tradition où un accusateur pouvait faire descendre un chevalier de son cheval. Il permet aussi aux chevaliers âgés ou mutilés de faire marcher leur cheval dans le rang tout en répondant à pied s’ils sont cités. Sous le règne d’Auguste, les chevaliers sont divisés en six escadrons (turmae), chacun dirigé par un sevir turmae equitum Romanorum, une charge honorifique occupée par des figures telles que Caius et Lucius César, et plus tard par Hadrien en 94 après J.-C. Le parcours de la parade est modifié pour inclure une halte devant le temple de Mars Vengeur sur le forum d’Auguste, tout en conservant l’arrivée traditionnelle au Capitole.

Dionysios d’Halicarnasse décrit cette procession comme un spectacle grandiose. Les chevaliers, ornés de couronnes de branches d’olivier et portant leurs décorations de bataille, défilent sur leurs chevaux depuis le temple de Mars à l’extérieur de la ville, traversant le Forum Romain jusqu’au temple des Dioscures, en nombre pouvant atteindre jusqu’à cinq mille.

Dates

Juillet 15, 2025 Toute la journée

août

202513aoûtToute la journée15Repeating EventNemoralia

Description

Idibus Augustis - Ante diem octavum decimum Kalendas Septembres Diane Lucifère (porteuse de lumière), souvent assimilée

Description

Idibus Augustis – Ante diem octavum decimum Kalendas Septembres

Les Nemoralia, également connues sous le nom de Festival des Flambeaux ou Ides d’Hécate, constituent un festival de trois jours célébré initialement par les anciens Romains aux Ides d’août (13-15 août) en l’honneur de la déesse Diane. Bien que les Nemoralia aient d’abord eu lieu dans le sanctuaire de Diane au lac Nemi, elles se sont rapidement diffusées. Il est possible que l’Église catholique ait adapté les Nemoralia pour en faire la fête de l’Assomption.

Chaque année, une fête en l’honneur de Diane se déroulait dans son sanctuaire du lac de Nemi, au sud-est de Rome. Les origines de cette fête précèdent probablement la propagation du culte de Diane, au IIIe siècle avant notre ère, et pourraient remonter au VIe siècle avant notre ère, voire plus tôt. La fête de Diane s’est finalement étendue dans toute l’Italie, y compris au temple de Diane sur la colline de l’Aventin à Rome.

Les chiens de chasse, symboles importants de la célébration, représentaient la tutelle de Diane sur ses protégés. Ornés de guirlandes, ils participaient à la fête plutôt qu’à la chasse, cette dernière étant interdite pendant les festivités. Cela symbolisait la protection de Diane, s’étendant à tous. Stace (Statius 3.I.52-60), poète du 1er siècle de notre ère, mentionne les Nemoralia et souligne l’importance du refuge dans le culte de Diane, dont les sanctuaires offraient asile aux esclaves en fuite et, dans le mythe d’Hippolyte et d’Oreste, refuge contre la folie et la mort.

Au 1er siècle avant notre ère, le poète Ovide a décrit le sanctuaire et le culte:

«Dans la vallée d’Aricie, il y a un lac entouré d’une forêt sombre, objet d’un culte antique. C’est ici qu’Hippolyte, déchiré par les rênes de ses chevaux, repose caché, et c’est pourquoi aucun cheval ne s’aventure dans ce bois. Des rubans pendent, couvrant les longues haies, et de nombreux ex-voto sont placées là en hommage à la déesse vénérée. Souvent, forte d’un vœu exaucé, le front ceint d’une couronne, une femme y apporte de la Ville des flambeaux allumés.»[1]

Ce jour-là, les fidèles formaient une procession de torches et de lampes autour des eaux du lac Nemi (dont le nom, issu du latin nemus, désigne un bois ou bosquet sacré), également connu sous le nom de Miroir de Diane. Des centaines de personnes se rassemblaient au bord du lac, couronnées de fleurs. Selon Plutarque, une partie du rituel consistait à se laver les cheveux et à les parer de fleurs avant la procession. C’était un jour de repos pour les femmes et les esclaves, et les chiens, eux aussi ornés de fleurs, étaient honorés. Les voyageurs entre les rives nord et sud du lac étaient transportés dans de petites barques illuminées par des lanternes.

Le festival des Nemoralia correspond aux fêtes catholiques d’Hippolyte de Rome (un martyr supposé du IIIe siècle de notre ère, partageant son nom avec une figure mythologique associée à Diane) le 13 août et de l’Assomption de Marie le 15 août. Certains historiens suggèrent que l’Église catholique primitive aurait pu reprendre et adapter non seulement les dates, mais aussi le symbolisme des Nemoralia.

[1] Fastes (III, Mars, 268 et suivants):

Vallis Aricinae silva praecinctus opaca

est lacus, antiqua religione sacer;

hic latet Hippolytus loris direptus equorum,

Unde nemus nullis illud aditur equis.

Licia dependent longas velantia saepes,

et posita est meritae multa tabella deae.

Saepe potens voti, frontem redimita coronis,

femina lucentes portat ab Urbe faces.

Dates

Août 13, 2025 - août 15, 2025 (Toute la journée)

202515aoûtToute la journéeRepeating EventFeriæ Augusti

Description

Description

Ante diem octavum decimum Kalendas Septembres

Les Feriæ Augusti, instaurées par l’empereur Auguste en 18 av. J.-C., ajoutaient une célébration au mois d’août, aux côtés des fêtes romaines préexistantes telles que les Vinalia et les Consualia. Ces festivités marquaient la fin des travaux agricoles majeurs et étaient conçues non seulement pour promouvoir l’empereur mais aussi pour offrir une période de repos bien méritée après les efforts des semaines passées.

Les célébrations comprenaient des courses de chevaux à travers l’empire, et même les animaux de trait comme les bœufs, ânes et mules étaient dispensés de travail et ornés de guirlandes de fleurs.

Certaines de ces traditions antiques survivent presque intactes dans des événements modernes comme le Palio de Sienne. Le terme « palio » vient du « pallium », le tissu précieux remis comme prix aux vainqueurs des courses à Rome. Pendant ces fêtes, les travailleurs transmettaient leurs vœux à leurs employeurs en échange de pourboires, une pratique devenue obligatoire dans les États pontificaux durant la Renaissance.

Les Feriæ Augusti étaient des jours fériés dans tout l’Empire romain. Avec la christianisation de l’Europe, ces festivités ont été progressivement remplacées par l’Assomption, célébrée le 15 août. En Italie, la fête persiste sous le nom de Ferragosto.

Dates

Août 15, 2025 Toute la journée

202519aoûtToute la journéeRepeating EventVinalia Rustica

Description

Ante diem quartum decimum Kalendas septembres D'après une mosaïque romaine exposée au Musée du Bardo, Tunisie.Dessin

Description

Ante diem quartum decimum Kalendas septembres

Les Vinalia Rustica étaient une fête romaine antique célébrée le 19 août, marquant le début de la saison des vendanges en Italie centrale.

Les origines des Vinalia Rustica remontent à une haute antiquité, comme en témoigne leur présence dans les plus anciens calendriers romains. Selon Ovide et Plutarque, la fondation de cette fête est liée à la légende d’Énée. Face à la menace du tyran étrusque Mézence, Énée aurait promis à Jupiter tout le vin de la prochaine vendange en échange de la victoire. Cette légende, rapportée également par Caton et Festus, illustre l’importance accordée au vin dans la culture romaine et son lien étroit avec les croyances religieuses.

Le rituel central des Vinalia Rustica, décrit par Varron, impliquait le flamen dialis (grand prêtre de Jupiter). Celui-ci cueillait la première grappe de raisins et effectuait le premier pressage sacré, offrant ainsi les prémices de la récolte à Jupiter[1]. Varron précise: hunc diem festum tempestatibus leniendis institutum (ce jour de fête a été institué pour apaiser les intempéries), soulignant le rôle protecteur attribué à cette célébration pour la récolte à venir.

Une particularité intéressante des Vinalia Rustica est la dualité entre Jupiter et Vénus. Bien que la fête soit principalement associée à Jupiter, Vénus y jouait également un rôle important. Varron mentionne que ce jour-là, des temples étaient dédiés à Vénus et des jardins lui étaient consacrés. Cette dualité a suscité des débats parmi les auteurs antiques. Masurius Sabinus, cité par Macrobe, affirmait catégoriquement: Vinaliorum dies Jovi sacer est, non, ut quidam putant, Veneri (Le jour des Vinalia est sacré pour Jupiter, non pour Vénus comme certains le pensent).

Les Vinalia Rustica avaient une double fonction: religieuse et agricole. Pline l’Ancien les décrit comme une fête «pour atténuer les effets du temps» sur les vignes. Cette célébration marquait symboliquement l’ouverture religieuse des vendanges, bien que la récolte effective ne commençât généralement que plus tard. Varron souligne l’importance de ce rite en expliquant qu’avant son accomplissement, il était interdit d’apporter du vin nouveau dans la ville. Cette pratique reflète la croyance romaine en l’importance des rites religieux pour assurer le succès des récoltes.

Au fil du temps, l’importance des Vinalia Rustica semble avoir décliné. Varron note qu’à son époque, la fête n’intéressait plus guère que les maraîchers. Ce déclin reflète probablement l’évolution de la société romaine, s’éloignant progressivement de ses racines agricoles.

[1] Varron, De la langue latine, VI, 3, 16:

Vinalia, fêtes où l’on fait des libations de vin nouveau à Jupiter, et non a Vénus. Cette fête est l’objet d’une grande solennité dans le Latium, où autrefois, en certaines contrées, les prêtres présidaient publiquement à la vendange comme cela se pratique encore aujourd’hui dans le territoire de Rome. C’est un flamine diale qui inaugure la vendange : après avoir recueilli les grappes, il sacrifie une brebis à Jupiter, et, au cours de l’immolation et de l’offrande, il choisit la première grappe de raisin. Il est écrit dans les livres sacrés de Tusculum qu’on n’emmène point de vin nouveau à la ville avant la procession des Vinales.

Vinalia a vino; hic dies Iovis, non Veneris; huius rei cura non levis in Latio: nam aliquot locis vindemiae primum ab sacerdotibus publice fiebant, ut Romae etiam nunc; nam flamen Dialis auspicatur vindemiam, et ut iussit vinum legere, agna Iovi facit, inter cuius exta caesa et porrecta flamen primus vinum legit. In Tusculanis portis est scriptum: Vinum novum ne vehatur in urbem ante quam Vinalia kalentur.

Dates

Août 19, 2025 Toute la journée

202523aoûtToute la journéeRepeating EventVulcanalia

Description

Ante diem decimum Kalendas Septembres D'après un bas-relief romain (entre 50 av. n. ère et 50 après)

Description

Ante diem decimum Kalendas Septembres

Les Vulcanalia (ou Volcanalia), célébrées à Rome le dixième jour avant les calendes de septembre, soit le 23 août, marquaient la fin de la période de la Canicule, avec une attention particulière portée à Vulcain, le dieu du feu. Cette fête religieuse romaine se distingue par son rite particulier: jeter des petits poissons vivants dans les flammes.

La fête est inscrite dans plusieurs calendriers antiques, tels que les Fasti Antiates maiores. Cette date est symbolique, car elle marque la fin des chaleurs estivales intenses débutées avec les Neptunalia le 23 juillet. Cette période était propice aux risques d’incendie dus à la sécheresse et aux récoltes stockées, faisant des Volcanalia une fête destinée à apaiser Vulcain et à conjurer les dangers de feu.

Un mythe perdu?

Un des rituels les plus intrigants des Volcanalia était l’immolation de poissons vivants. Selon Varron[1], cette coutume consistait à jeter ces animaux dans les flammes pour obtenir la protection du dieu du feu. Festus Grammaticus précise que ces poissons étaient prélevés dans le Tibre et offerts à l’area Volcani, car ils symbolisaient des âmes humaines destinées à Vulcain.

L’explication de ce rituel singulier fait débat parmi les chercheurs. William Warde Fowler suggère une similitude avec les offrandes de poissons faites à la déesse Tacita lors des Parentalia. Jérôme Carcopino et Jules Toutain, quant à eux, voient une connexion avec la nature aquatique de Vulcain, bien que cette interprétation soit controversée car Vulcain n’était ni un dieu des morts ni un dieu du Tibre.

Georges Dumézil propose une approche comparative avec le védisme indien. Dans les récits védiques, le dieu du feu Agni, similaire à Vulcain, est maudit par un poisson, créant un lien entre l’eau, le feu et le poisson, qui pourrait expliquer ce rituel romain. Cette hypothèse suggère un mythe perdu aux Romains mais préservé dans les traditions orientales.

Le culte de Vulcain s’est étendu au-delà de Rome grâce à l’établissement de colonies romaines. Le cas le plus ancien est celui de Narbo Martius (actuelle Narbonne), où un autel, une aire sacrée et un vivier dédié à Vulcain ont été construits au Ier siècle av. J.-C. Cette implantation témoigne de la continuité des traditions rituelles, incluant les offrandes de poissons, même en province.

Sous l’Empire, le culte de Vulcain a connu des évolutions. En 86, l’empereur Domitien a inauguré un nouveau temple dédié à Vulcain près du Quirinal, en hommage à un vœu non tenu par Néron après le grand incendie de 64. Une inscription de l’époque précise les sacrifices prescrits pour cette fête.

[1] Varron, De lingua latina, VI, 3, 20: Volcanalia a Volcano, quod ei tum feriae et quod eo die populus pro se in ignem animalia mittit.

Dates

Août 23, 2025 Toute la journée

Les membres collectifs de l'association (congregationes sociae):