Une pièce de bœuf mal partagée, un feu volé aux dieux, une jarre mystérieuse imprudemment ouverte: c’est autour d’un repas originel que se noue, selon la mythologie grecque, le destin de l’humanité. En explorant cette scène sous l’angle de la symbolique du repas, on comprend mieux comment elle incarne la relation entre les hommes et les dieux. Au cœur de ce drame cosmique, deux frères titanesques incarnent notre dualité fondamentale: Prométhée, «celui qui pense avant», et Épiméthée, «celui qui comprend trop tard».

Dans l’antique Mékônè, petite bourgade de Béotie que certains identifient à Sicyone, se déroula un événement mythique dont les conséquences allaient résonner éternellement: le premier sacrifice partagé entre dieux et hommes, un repas symbolique où se joua la séparation définitive entre mortels et immortels.

Ce festin mythique a lieu pendant l’Âge d’Or, période où, selon Hésiode, les hommes vivaient dans un bonheur parfait. «Comme des dieux ils vivaient, ayant un cœur sans souci, loin et à l’écart des peines et des misères.»[1] Les divinités et les humains partageaient encore leur existence… et leurs repas.

Pour comprendre l’enjeu du banquet fatidique, il faut connaître ses deux protagonistes: Prométhée et son frère Épiméthée, fils du Titan Japet et de l’océanide Clyméné. Ces deux figures incarnent les deux faces de l’intelligence pratique: la prévoyance et l’imprévoyance, la réflexion anticipatrice et la compréhension tardive.[2]

Épiméthée, amphitryon imprudent

Dans son dialogue Protagoras, Platon nous livre une variante intéressante du mythe, où la table de banquet s’élargit à la création même des espèces animales.[3] Cette version éclaire la dualité fondamentale entre les deux frères titanesques.

Selon ce récit, Zeus charge Prométhée et Épiméthée de distribuer des qualités aux différentes espèces vivantes, telle une distribution de mets lors d’un grand festin cosmique. Épiméthée, présomptueux, demande à s’en charger seul: «Laisse-moi faire cette distribution; quand je l’aurai faite, tu viendras l’examiner», dit-il à son frère.

Épiméthée distribue alors les qualités naturelles –tels des plats d’un festin– aux différentes espèces animales. Platon décrit ce processus en détail, expliquant comment Épiméthée dota certaines espèces de force, d’autres de vitesse, certaines de fourrures épaisses, d’autres encore de carapaces protectrices. Mais dans sa hâte imprévoyante de servir les premiers convives, Épiméthée commet l’erreur fatale du mauvais amphitryon: il épuise toutes ses ressources avant que tous les invités ne soient servis. Selon Platon, lorsque vint le tour de l’espèce humaine, Épiméthée s’aperçut qu’il avait déjà épuisé toutes les facultés disponibles pour les animaux, laissant l’homme entièrement démuni.

Prométhée, constatant la catastrophe causée par l’imprudence de son frère, intervient alors comme un sauveur. Ne pouvant supporter de voir l’humanité ainsi démunie, il prend l’initiative de voler à Héphaïstos et Athéna la connaissance des arts et le feu, sans lequel cette connaissance technique aurait été inutile.

Le philosophe Bernard Stiegler, considère que cette distribution imprévoyante d’Épiméthée lors du banquet des origines définit la condition paradoxale de l’humanité: contrairement aux animaux dotés de qualités spécifiques, l’homme se caractérise précisément par son absence de qualités propres, par son «défaut d’origine» qui le contraint à l’invention technique.[4]

La distribution d’un bœuf et la naissance du sacrifice

C’est Hésiode qui, dans sa Théogonie, nous livre le récit le plus détaillé de ce repas.

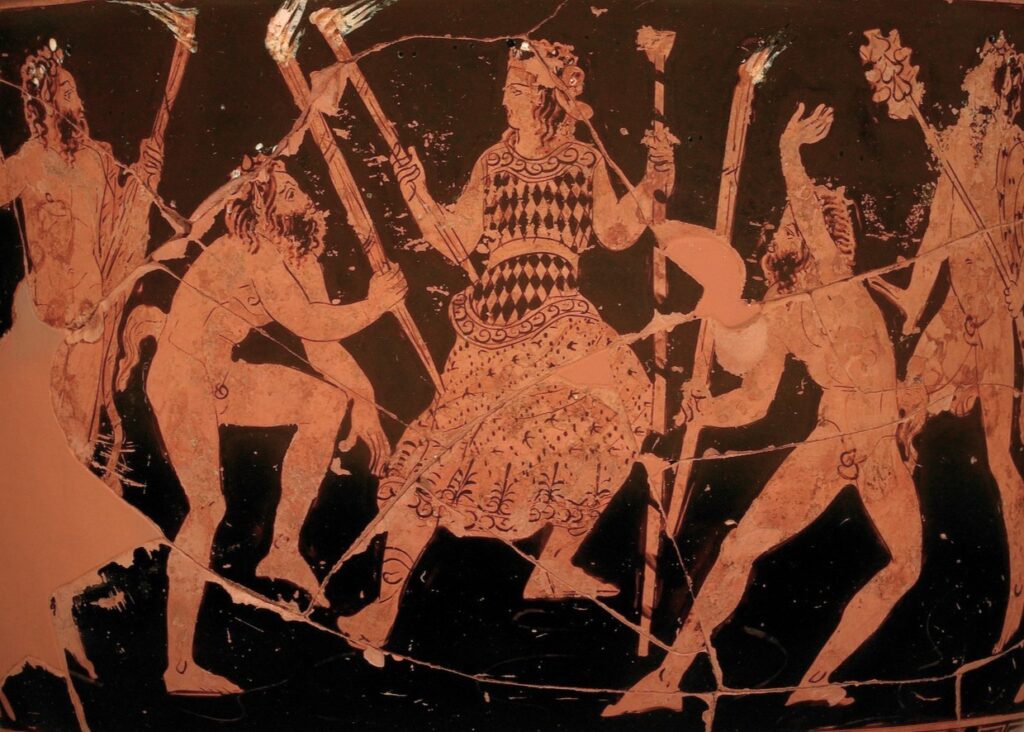

«Prométhée, à l’esprit subtil, avait déjà fait le partage d’un grand bœuf qu’il avait divisé selon son dessein, cherchant à tromper la pensée de Zeus. Pour l’un [Zeus], il plaça, enveloppées dans la peau de l’animal, les chairs et les entrailles grasses avec l’estomac; pour les autres [les hommes], il disposa, avec une ruse trompeuse, les os blancs du bœuf qu’il avait arrangés en un bel ordre et recouverts de graisse luisante.»[5]

La mise en scène gastronomique est décisive: Prométhée crée une illusion pour favoriser les hommes qu’il affectionne. La part d’apparence somptueuse destinée aux dieux ne contient que des os sans valeur nutritive. À l’inverse, la part d’apparence médiocre dissimule les chairs et les entrailles nourrissantes.

Zeus, invité à choisir en premier, devine évidemment la ruse, nous dit Hésiode, mais choisit de s’y prêter. Il opte pour la part la plus belle en apparence. Lorsque la supercherie est dévoilée, sa colère fait aussitôt trembler l’Olympe.

Ce partage inégal institue —a posteriori, bien sûr— la «cuisine du sacrifice». À partir de ce moment fondateur, les hommes mangeront la viande cuite, marquant leur condition de mortels, tandis que les dieux ne recevront plus que la fumée odorante des os brûlés en offrande.[6]

Zeus prive l’humanité du feu

La réaction de Zeus au banquet truqué fut immédiate et terrible: il priva les hommes du feu. Ce geste ne constitue pas une simple punition, il touche à l’essence même de la condition humaine. Sans feu, pas de cuisine. Sans cuisine, l’homme retombe dans l’animalité.

Cette privation équivaut à condamner les hommes à manger cru, comme les bêtes, effaçant ainsi la frontière fondamentale entre nature et culture.[7] La distinction symbolique établie lors du partage sacrificiel risque de s’effondrer.

Face à cette catastrophe, Prométhée refuse de voir les hommes qu’il chérit réduits à l’état bestial. Il accomplit alors une transgression fondatrice dans l’histoire de l’humanité: le vol du feu divin.[8] La Théogonie d’Hésiode précise qu’il transporta cette flamme dans une tige creuse de férule (νάρθηξ/narthex) –premier briquet de l’histoire, permettant de conserver et de transporter le feu sans se brûler.[9]

Mais la vengeance de Zeus était à double tranchant. Il ordonna à Héphaïstos de façonner dans l’argile une créature d’une beauté irrésistible, Pandore, littéralement «celle qui porte tous les dons».[10] Ce présent empoisonné fut envoyé auprès d’Épiméthée.

Pandore et sa jarre fatale

La vengeance de Zeus prend la forme d’un présent ambigu : Pandore. Chez Hésiode, ce «don» offert aux mortels est en réalité un châtiment déguisé. Prométhée, clairvoyant, avait pourtant averti son frère: «Jamais, Épiméthée, n’accepte un présent de Zeus Olympien, mais renvoie-le, de peur qu’il ne devienne un mal pour les mortels.»[11]

Mais Épiméthée, fidèle à sa nature, oublia cette mise en garde. Lorsque Hermès lui présente la première femme, parée de tous les dons divins, il l’accueille avec enthousiasme. Conformément à son nom, Épiméthée ne comprend l’ampleur de sa faute qu’après l’avoir commise, quand il a déjà reçu le mal envoyé par Zeus.[12]

Son nom même –Πανδώρα, «celle qui a reçu tous les dons»– est chargé d’ironie: si tous les dieux l’ont comblée, c’est pour que, par elle, tous les fléaux entrent dans le monde des hommes. Hésiode la décrit comme «un piège creusé, au bord abrupt et sans issue».

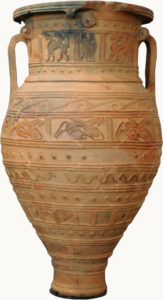

Avec elle, Zeus fait remettre un grand récipient en terre cuite, un πίθος (pithos), souvent mal traduit par «boîte de Pandore». Il ne s’agit pas d’une petite boîte précieuse, mais d’une vaste jarre utilisée dans le monde grec ancien pour conserver des produits vitaux comme le grain, l’huile ou le vin.[13] Sa connotation domestique renforce encore le contraste entre l’attendu (la préservation) et le réel (la destruction).

Poussée par une curiosité instillée en elle par les dieux eux-mêmes, Pandore souleva le couvercle de cette jarre qui contenait tous les maux destinés à l’humanité: maladies, vieillesse, misère, folie, vice, passion, labeur… Hésiode précise: «Seule Elpis [l’Espérance] resta là, à l’intérieur de son infrangible demeure, sous les lèvres du pithos, et ne s’envola pas au-dehors.»[14] L’espoir demeure à la disposition des hommes, mais comme une consolation ambiguë, puisqu’elle reste enfermée, difficilement accessible, voire même comme une attente vaine ou une tromperie.

Cette catastrophe marque la fin définitive de l’âge d’or où les hommes vivaient sans peine ni souffrance. Désormais, l’humanité devra travailler pour se nourrir, souffrir de maladies et mourir. Le banquet originel s’est transformé en un labeur perpétuel pour obtenir sa subsistance.

Sacrifice et banquet comme fondements anthropologiques

Le banquet de Mékônè n’est pas un simple épisode mythologique, il constitue l’institution fondatrice de la pratique sacrificielle qui définira pour des siècles les relations entre hommes et dieux dans le monde grec. Plus encore, il établit la place de l’homme dans le cosmos à travers ses pratiques alimentaires.

Le sacrifice grec institutionnalise la distance irréversible entre mortels et immortels. À travers la consommation de viande cuite, les hommes affirment leur condition de mortels, tandis que les dieux, recevant la fumée des os, confirment leur divinité.[15]

Les Grecs appelaient cet acte sacrificiel θυσία (thusia), terme qui désigne à la fois le sacrifice et le repas qui s’ensuit. Ce n’est pas un hasard si la pratique religieuse centrale de la Grèce ancienne prenait la forme d’un partage alimentaire. Le sacrifice et le festin qui s’ensuit constituaient pratiquement l’unique forme de consommation de viande dans l’Antiquité.[16]

Ce que nous révèle le banquet de Mékoné, c’est une organisation tripartite du monde autour de l’acte de manger:

- Les dieux, qui se nourrissent d’odeurs sacrificielles et de nectar-ambroisie

- Les hommes, qui mangent les viandes cuites et le pain de céréales cultivées

- Les bêtes sauvages, qui dévorent la chair crue

Cette séparation ontologique, résultat direct de la ruse prométhéenne lors du repas partagé avec Zeus, définit le cadre même de l’existence humaine: ni bêtes, ni dieux, les hommes occupent une position intermédiaire qu’ils devront assumer.

Le repas sacrificiel de Mékoné peut être compris comme l’acte de naissance symbolique de la condition humaine, établissant pour l’humanité l’obligation de travailler pour se nourrir, de sacrifier pour honorer les dieux, et ultimement, de mourir.[17]

À table avec Prométhée et Épiméthée

Le mythe du banquet originel et de ses conséquences révèle un aspect fondamental de la condition humaine: notre double nature, à la fois prométhéenne et épiméthéenne. Cette dualité s’exprime parfaitement à travers les métaphores culinaires et alimentaires qui traversent ce récit.

En effet, notre rapport à la nourriture illustre parfaitement cette tension. D’un côté, la prévoyance prométhéenne: nous planifions nos repas, cultivons la terre, stockons des provisions, élaborons des techniques de conservation, développons des arts culinaires sophistiqués. De l’autre, notre impulsivité épiméthéenne: notre tendance à la gourmandise excessive, notre difficulté à résister aux plaisirs immédiats de la table, notre propension à oublier les conséquences de nos choix alimentaires.

Le régime alimentaire des hommes, composé de céréales cultivées et de viandes sacrificielles, définit leur position intermédiaire entre les bêtes et les dieux.[18] Ni comme les immortels qui se nourrissent d’ambroisie et de nectar, ni comme les animaux qui dévorent la chair crue, l’homme occupe une position médiane, précaire et ambivalente.

Cette paire de frères antagonistes représente les deux tendances fondamentales qui composent l’humanité. Notre faculté d’anticipation coexiste toujours avec notre tendance à ne comprendre les conséquences de nos actes qu’après coup.[19] Notre humanité réside précisément dans cette tension entre ces deux pôles: sans la prévoyance prométhéenne, nous serions réduits à l’état animal; sans l’imprévoyance épiméthéenne, nous nous rapprocherions trop des dieux.

La cuisine représente, dans l’histoire de l’humanité, le premier des arts, celui qui nous permet de passer du cru au cuit, de la nature à la culture.[20] En ce sens, Prométhée n’a pas seulement été le donateur du feu technique, mais aussi le fondateur de la gastronomie humaine.

Ce qui distingue l’homme de l’animal, c’est précisément ce rapport médiatisé à la nourriture: nous ne dévorons pas, nous cuisinons; nous ne consommons pas seulement, nous partageons des repas. Le sacrifice grec se présente comme une forme de cuisine où la relation entre hommes et dieux s’établit à travers un système complexe de règles alimentaires.[21]

En savoir plus

Pierre Judet de La Combe, Quand les dieux rôdaient sur la Terre, France Inter, épisode du 3 septembre 2022. Prométhée et Épiméthée, ou la dualité entre prévoyance et imprévoyance dans la création de l’humanité. Disponible sur France Inter.

[1] Hésiode, Les Travaux et les Jours, vers 112-113.

[2] Jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, La Découverte, 1996, p. 263.

[3] Platon, Protagoras, 320d-322a.

[4] Bernard Stiegler, La Technique et le temps, tome 1, Galilée, 1994, p. 201.

[5] Hésiode, Théogonie, vers 535-541.

[6] Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant, Les ruses de l’intelligence : La mètis des Grecs, Flammarion, 1974, p. 48.

[7] Claude Lévi-Strauss, Le Cru et le Cuit (Mythologiques I), Plon, 1964, p. 172.

[8] Jean-Pierre Vernant, Mythe et société en Grèce ancienne, La Découverte, 1988, p. 193.

[9] Hésiode, Théogonie, vers 565-567.

[10] Hésiode, Les Travaux et les Jours, vers 60-68.

[11] Hésiode, Les Travaux et les Jours, vers 86-87.

[12] Jean-Pierre Vernant, Mythe et Société en Grèce ancienne, La Découverte, 1988, p. 187.

[13] Jane Ellen Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Cambridge University Press, 1903, p. 284.

[14] Hésiode, Les Travaux et les Jours, vers 96-97, combiné avec l’interprétation de J.-P. Vernant dans Mythe et pensée chez les Grecs, La Découverte, 1996, p. 281.

[15] Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant (dir.), La Cuisine du sacrifice en pays grec, Gallimard, « Bibliothèque des Histoires », 1979, p. 41.

[16] Walter Burkert, Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth, University of California Press, 1983, p. 37.

[17] Jean-Pierre Vernant, Entre mythe et politique, Seuil, 1996, p. 218.

[18] Jean-Pierre Vernant, Mythe et Société en Grèce ancienne, La Découverte, 1988, p. 113.

[19] Synthèse des analyses de Bernard Stiegler, La Technique et le temps, tome 1, Galilée, 1994, p. 208, et de Marcel Conche, Prométhée et Épiméthée, PUF, 1982, p. 157.

[20] Jean-Louis Flandrin, L’Ordre des mets, Odile Jacob, 2002, p. 29.

[21] Jean-Pierre Vernant, Mythe et religion en Grèce ancienne, Seuil, « La Librairie du XXe siècle », 1990, p. 76.

D’autres articles du blog de l’association Nunc est bibendum