Il s’agit d’un instantané de la vie courante dans les provinces du nord de l’Empire romain: un vendeur de vin derrière son comptoir, des pichets de tailles diverses bien alignés, un client qui tend sa cruche… À plusieurs centaines de kilomètres de distance, deux marchands de vin ont choisi de se faire représenter en plein exercice de leur métier sur leur monument funéraire. Tous deux ont laissé une image rare et précieuse: celle du dernier maillon de la chaîne du vin antique, le commerçant de détail. Les deux reliefs funéraires sont aujourd’hui des documents clés pour comprendre ce qu’était une taberna vinaria, une échoppe de vin dans l’Antiquité. À travers eux, c’est tout un pan du quotidien romain qui ressurgit : les outils, les gestes, les comptoirs en angle, et même un étonnant système d’entonnoir traversant la table pour mieux remplir les cruches.

Vin et charcuterie à Til-Châtel

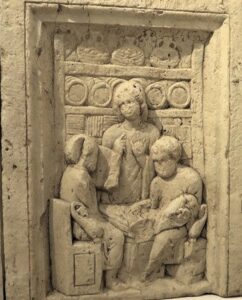

Sur le relief de Til-Châtel, acquis par le musée archéologique de Dijon en 1884 (et sans doute découvert peu avant), la scène de rue représentée frappe par son caractère vivant et anecdotique. Datant de la fin du 2ᵉ ou du début du 3ᵉ siècle de notre ère, la stèle provient d’une nécropole. Elle était sans doute intégrée dans un monument funéraire plus complexe entourant la tombe, comme le suggèrent ses éléments architecturaux latéraux, retours d’angle et corniche.

La sculpture présente trois personnages. À gauche se tient un marchand de vin, protagoniste principal identifié par les récipients qu’il manipule derrière son étal. Il sert un client représenté de dos. A droite, un charcutier est figuré avec ses produits suspendus: saucisses, tête de cochons et quartiers de viandes. Mais cette partie du relief est très incomplète.

Le marchand de vin, dont le nom ne nous est pas connu (l’inscription funéraire ne s’étant pas conservée), est représenté de face en train de servir un client. Il se tient derrière un comptoir massif ou crédence. Des pichets de différentes tailles sont suspendus: ils servaient à mesurer les quantités servies. Le vendeur verse la quantité désirée dans un entonnoir évasé qui traverse le comptoir. Le client présente sa cruche pour recueillir le vin. Le comptoir paraît très haut. Il s’agit sans doute d’une licence artistique permettant au graveur de mettre en valeur le vendeur, qui pourrait autrement être partiellement caché par le client se tenant devant lui. Cet artifice a permis au sculpteur de bien montrer le geste du service.

Pompeianus a plus d’un vin dans sa cave

À plusieurs centaines de kilomètres de là, à Augusta Vindelicorum (Augsbourg actuelle) en Germanie supérieure (province de Rhétie), un riche marchand du 3ᵉ siècle de notre ère nommé Pompeianus Silvinus a fait ériger son propre monument funéraire, orné lui aussi de scènes de taverne. Découvert en 1973 lors de fouilles urbaines, ce tombeau a été publié dans L’Année épigraphique (AE) en 1980. Il se compose de plusieurs faces sculptées en bas-relief, dont l’une représente explicitement une vente de vin au comptoir. Pompeianus Silvinus y est figuré en caviste dans son établissement. Comme à Til-Châtel, on le voit en train de servir du vin derrière un comptoir. La scène d’Augsbourg est encore plus détaillée et riche en accessoires.

Pompeianus Silvinus, vêtu d’une tunique, est debout derrière un solide comptoir à colonnes, au milieu de son échoppe. À l’arrière-plan, le sculpteur a représenté le stock de boissons: pas moins de sept amphores sont empilées sur deux rangs, certaines munies d’anses pour servir de mesures, d’autres protégées de cordages en paille pour le transport, et à côté reposent six petits tonneaux cerclés de bois ou de corde, le tout disposé sur une étagère. Cette abondance d’amphores et de tonneaux indique que Pompeianus proposait différents vins. Les amphores suggèrent des vins de Méditerranée. Les tonneaux, outils de conservation et de transport développés en Gaule, pourraient concerner des vins locaux.

Le comptoir lui-même est sculpté avec soin: ses extrémités forment de petits édicules ornés (avec des arcs abritant de la vaisselle), et il repose sur des colonnettes, évoquant un meuble de bois travaillé. Ici aussi, on distingue très bien le système d’entonnoir permettant de remplir la cruche du client. Ce dernier porte un manteau à capuche (le fameux cucullus gaulois) et tient à hauteur de poitrine une amphore vide qu’il place sous l’entonnoir.

Sur ce relief, le client est représenté dans une taille très inférieure à celle du vendeur. En revanche, le comptoir est d’une taille plus réaliste que sur le relief de Til-Châtel. L’intention du sculpteur est certainement la même dans les deux cas — mettre en valeur le défunt marchand — mais le moyen est différent: exagérer la taille du comptoir dans un cas, diminuer celle du client dans l’autre.

À Augsbourg, aucune scène de voisinage commercial, mais une autre face de la pierre montre deux hommes attablés et une femme debout derrière la table. Certains auteurs voient dans cette scène deux consommateurs jouant aux dés sous le regard d’une serveuse, ce qui indiquerait que l’établissement de Pompeianus combinait les fonctions de cave à vin (commerce de détail) et de taverne (consommation sur place). Mais une observation attentive de la scène favorise une autre interprétation: l’homme assis à gauche tient un livre de compte; celui qui est en face prends des pièces dans un sac d’argent pour les poser sur la table; la femme fait le compte sur ses doigts.[1] Derrière elle, à droite, une tablette d’écriture en deux parties est suspendue à un œillet. Il s’agit donc très vraisemblablement d’une scène de paiement.

Le commerce du vin était lucratif et l’enrichissement des marchands toujours suspect comme en témoigne Pline:

«L’immoralité est telle, qu’on ne vend plus que le nom des crus, et que les vins sont frelatés dès la cuve.» [2]

Produit noble et fiers marchands

Ces deux témoignages archéologiques, éloignés géographiquement mais similaires dans leur fonction commémorative, nous offrent une fenêtre exceptionnelle sur les pratiques commerciales quotidiennes dans les provinces septentrionales de l’Empire romain. Ils confirment l’usage de mesures étalon (pichets) pour la vente au détail, la présence de meubles de comptoir spécialisés, ainsi que la coexistence de différents contenants (amphores et tonneaux) dans l’approvisionnement des tavernes. Ils démontrent aussi la fierté professionnelle de ces marchands, qui ont souhaité être représentés dans l’exercice de leur métier pour l’éternité.

[1] Les Romains utilisaient une numération digitale particulière, voir l’article Un computer au bout des doigts

[2] Pline l’Ancien, Histoire naturelle, Livre XXIII, ch. 20

Pour aller plus loin

Études sur le relief de Til-Châtel (Dijon) :

- Simone Deyts & Jean-Claude Barçon, « Un type de monument funéraire original : le marchand de vin du musée archéologique de Dijon », Annales Littéraires de l’Université de Besançon, n°294, 1984, pp. 217–231.

- Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, tome IV, n°3608, Paris, 1911, pp. 432–433.

Études sur le relief de Pompeianus Silvinus (Augsbourg) :

- Lothar Bakker, « Weinverkauf und Kontorszene auf dem Grabmal des Pompeianius Silvinus aus Augsburg », in Die Römer in Schwaben, Munich, 1985, pp. 129–130.

- Leonhard Schumacher, « Wizerunek niewolnika. Rzymscy niewolnicy na obrazach », Opuscula Musealia, 2018, vol. 25, pp. 9–24.

- Année Épigraphique 1980, n° 660.

- Base iconographique : Ubi Erat Lupa, fiche n°6453

Article en lien

D’autres articles du blog de l’association Nunc est bibendum