Nunc est bibendum est une association culturelle sans but lucratif dédiée à l'évocation de l'Antiquité par les arts de la table.

Evénements à venir

Description

L'Association Nunc est bibendum aura le grand plaisir de participer au Festival Histoire et Cité 2026! 🌿✨ DU MÔLY

Description

L’Association Nunc est bibendum aura le grand plaisir de participer au Festival Histoire et Cité 2026!

🌿✨ DU MÔLY AU MENU: PLANTES ET ALIMENTS MAGIQUES DANS L’ANTIQUITÉ 🏛️🔮

Dimanche 22 mars à 14h30 au Palais de Rumine (Lausanne), Marc Duret et Manuel Grandjean évoqueront les plantes et aliments magiques de l’Antiquité:

De la cueillette à la préparation en cuisine, les textes antiques regorgent de références aux aliments auxquels on attribuait des pouvoirs magiques. On retrouve ces ingrédients dans la littérature, où ils sont associés au destin de personnages célèbres, ainsi que dans des recettes parvenues jusqu’à nous. Aphrodisiaques, porte-bonheur (et malheur!), ou simplement apaisants, découvrez comment ces produits étaient assaisonnés, dans un menu mêlant lectures de textes et explications scientifiques.

Exposition(s) ou festival(s) en vedette

Description

Le Musée romain de Nyon présente une exposition évolutive – réalisée avec le concours de l’Archéologie cantonale, Archeodunum Investigations Archéologiques SA et des Services de la culture et d’architecture de

Description

Le Musée romain de Nyon présente une exposition évolutive – réalisée avec le concours de l’Archéologie cantonale, Archeodunum Investigations Archéologiques SA et des Services de la culture et d’architecture de la Ville de Nyon – sur l’un des principaux édifices antiques de Nyon, son amphithéâtre.

Depuis sa découverte en 1996, l’amphithéâtre de Nyon attise l’intérêt et suscite de nombreuses questions. Avec l’exposition « Amphithéâtre? », le Musée romain souhaite apporter des explications, des réponses et des pistes de réflexion sur le passé, le présent et le futur de l’édifice. Il devient également, le temps de l’exposition, la maison du projet de valorisation du monument, qui connaît une évolution remarquable suite au crédit d’études voté par le Conseil communal en août 2022.

L’exposition explore l’amphithéâtre à travers des questions. Sont interrogés tour à tour sa construction, sa localisation, son âge et son ensevelissement, sa fonction, ou encore la place des animaux, des gladiateurs et des femmes dans l’arène. Une sélection de blocs, inscriptions, monnaies, petits objets trouvés sur le site sont présentés et expliqués selon les connaissances basées sur le travail des archéologues.

Description

À travers une exposition et un programme culturel foisonnant, Alea propose une réflexion sur

Description

À travers une exposition et un programme culturel foisonnant, Alea propose une réflexion sur les parcours de vie. À la lumière des trajectoires d’hommes et de femmes de l’Antiquité, elle invite à interroger nos propres libertés de choix et d’action, à l’heure où l’égalité est plus que jamais au coeur des débats.

Exposition

Au 2e siècle apr. J.-C., l’Empire romain compte plus de 50 millions d’habitants. Toutes et tous n’y mènent pas la même vie. Hommes, femmes, pauvres, riches, citoyens, esclaves… La société se compose d’une multitude de catégories sociales. Chacune d’entre elles implique des droits, des devoirs et des privilèges différents.

L’exposition Alea vous invite à suivre les membres d’une famille gallo-romaine fictive et à partager avec eux quelques étapes marquantes de leur parcours de vie. La matrone Alba, l’esclave Aptus, la jeune Flora ou son cousin Secundus : qui accompagnerez-vous durant votre visite ?

Parcours enfant dès 10 ans

Programme culturel

Les activités du programme culturel approfondissent les thématiques de l’exposition Alea et ouvrent de nouvelles pistes entre passé et présent. En famille ou entre amis, glissez-vous dans la peau de personnages ayant vécu dans la région il y a 2’000 ans, interrogez-vous sur les parcours atypiques ou minoritaires, prenez la plume pour donner vie à des objets ou menez l’enquête avec des archéologues.

Dates

Septembre 19, 2025 - avril 6, 2026 (Toute la journée)

Description

Pour marquer son jubilé, Lugdunum – Musée et théâtres romains présente une grande exposition qui explore le rapport à l’art et à l’héritage culturel il y a 2 000 ans. Qu’est-ce

Description

Pour marquer son jubilé, Lugdunum – Musée et théâtres romains présente une grande exposition qui explore le rapport à l’art et à l’héritage culturel il y a 2 000 ans.

Qu’est-ce que l’art pour les Romains ? Où se situe l’art dans la cité ? Quel est le statut de l’artiste ? Quel rapport les Romains ont-ils avec l’art grec ?

Rencontrez des œuvres d’exception, provenant de France et d’Italie, et plongez dans l’univers de l’art chez les Romains.

Dates

Octobre 3, 2025 - juin 7, 2026 (Toute la journée)

Les prochaines fêtes du calendrier romain

202627févToute la journéeRepeating EventEquirria

Description

Ante diem quartum Kalendas Martias Les Equirria (également appelés Ecurria, du latin equicurria, c'est-à-dire courses de chevaux)

Description

Ante diem quartum Kalendas Martias

Les Equirria (également appelés Ecurria, du latin equicurria, c’est-à-dire courses de chevaux) étaient une fête romaine en l’honneur de Mars. La légende dit que les Equirria furent institués pour la première fois par Romulus lui-même, en honneur de son père, le dieu Mars, fait attesté par la découverte d’anciens calendriers romains gravés dans la pierre, où tous deux sont représentés.

Les Equirria (également appelés Ecurria, du latin equicurria, c’est-à-dire courses de chevaux) étaient une fête romaine en l’honneur de Mars. La légende dit que les Equirria furent institués pour la première fois par Romulus lui-même, en honneur de son père, le dieu Mars, fait attesté par la découverte d’anciens calendriers romains gravés dans la pierre, où tous deux sont représentés.

Les Equirria faisaient partie d’une série de festivités qui marquaient le passage de ou à la saison hivernale, et donc de ou à la saison militaire. Les courses des Equirria se tenaient au Champ de Mars, probablement au Trigarium, un terrain d’entraînement pour les courses équestres situé à la bordure nord-ouest du Champ de Mars, en dehors du Pomerium, qui marquait les frontières sacrées de Rome, où l’armée en armes ne pouvait pas entrer.

Il existe également d’autres théories soutenant que ces jeux se tenaient au Tarentum, lieu où se déroulaient à l’origine les Ludi Tarentini, qui plus tard deviendraient les Ludi Saeculares, ou près de l’Autel de Mars.

Dates

Février 27, 2026 Toute la journée

202601marsToute la journéeRepeating EventMatronalia

Description

Kalendis Martiis Denier d'argent frappé à l'effigie de Julia Mamaea, impératrice, et

Description

Kalendis Martiis

Dans l’ancienne religion romaine, les Matronalia (ou Matronales Feriae) était une fête célébrant Junon Lucina, la déesse de l’accouchement (« Junon qui apporte les enfants à la lumière »), de la maternité (mater signifie « mère » en latin) et des femmes en général. Cette célébration honorait également le rôle central des femmes dans la société et la famille.

Selon le calendrier romain originel, traditionnellement attribué à Romulus, la fête des Matronalia marquait le premier jour de l’année. Se tenant le premier mars (Martius), mois dédié à Mars, elle était également connue comme les Feriae Marti.

La date de ce festival était liée à la consécration d’un temple dédié à Juno Lucina sur la colline de l’Esquilin vers 268 av. J.-C., et pourrait aussi commémorer la paix entre les Romains et les Sabins. Ce jour-là, les femmes participaient à des rituels au temple, leurs cheveux détachés — une exception au strict code vestimentaire romain qui les obligeait habituellement à les attacher — et sans ceintures ni nœuds sur leurs vêtements.

Dans le cadre domestique, les femmes recevaient des présents de leurs maris et filles, et les époux romains étaient censés prier pour leurs épouses. Il était également attendu des femmes qu’elles préparent un repas pour les esclaves de la maison, qui bénéficiaient d’une journée de repos, à l’instar de la tradition des hommes romains durant la Saturnalia. Ce festival soulignait ainsi l’importance des femmes dans le tissu social et familial, offrant un rare moment de reconnaissance et de célébration de leur rôle dans l’antiquité romaine.

Dates

Mars 1, 2026 Toute la journée

202601marsToute la journée24Repeating EventFeriae Marti

Description

Kalendis Martiis - Ante diem nonum Kalendas Apriles La danse des prêtres

Description

Kalendis Martiis – Ante diem nonum Kalendas Apriles

Les Feriae Marti, célébrées le premier jour de mars, marquaient le début de l’année religieuse dans l’ancien calendrier romain, honorant Mars, le dieu de la guerre et du renouveau printanier. Cette fête symbolisait non seulement l’arrivée du printemps mais aussi le début des campagnes militaires, reflétant l’importance de Mars non seulement comme divinité guerrière mais aussi comme force vitale du renouveau et de la fertilité.

Les célébrations des Feriae Marti s’entrelaçaient avec des rituels propices au nouveau cycle annuel, une tradition qui a perduré même après que mars a cessé d’être le premier mois de l’année. Le premier jour, dédié au dies natalis Martis (jour de naissance de Mars), voyait une variété de rituels et de sacrifices. Les femmes sacrifiaient des coqs, tandis que les hommes offraient des animaux plus imposants comme des taureaux, des porcs, des béliers, et occasionnellement des chevaux, pour honorer le dieu.

Une des caractéristiques les plus remarquables des Feriae Marti était la procession des prêtres Saliens. Ces prêtres, vêtus d’anciens atours militaires, parcouraient la ville en frappant leurs boucliers avec leurs épées, s’arrêtant pour réaliser des danses rituelles au son de la flûte et pour chanter le Carmen Saliare, un hymne ancien dont les paroles étaient incompréhensibles même pour les Romains de l’époque. Ces danses et chants avaient lieu principalement les 1er, 9, et 23 mars, marquant ainsi des moments forts du festival.

Selon la légende, Jupiter avait envoyé sur terre l’ancile, un bouclier sacré appartenant à Mars, et déclaré que le destin de Rome était lié à sa protection. Pour prévenir sa perte ou sa destruction, le roi Numa Pompilius aurait fait fabriquer plusieurs copies de cet ancile, qui étaient conservées et vénérées dans le temple de Mars et portées en procession par les Saliens.

Les Feriae Marti comprenaient également des rites de purification, tels que le renouvellement des couronnes de laurier et du feu sacré dans le temple de Vesta, ainsi que la mise en scène de combats simulés dans le Champ de Mars, rappelant la préparation aux campagnes militaires.

Dates

Mars 1, 2026 - mars 24, 2026 (Toute la journée)

202614marsToute la journéeRepeating EventMamuralia

Description

Pridie Idus Martias Panneau de mars, issu d'une mosaïque des mois (El

Description

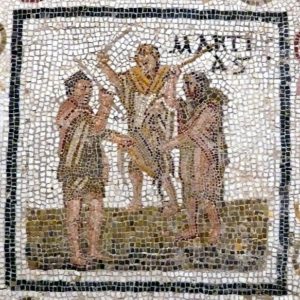

Pridie Idus Martias

Dans l’ancienne religion romaine, les Mamuralia ou Sacrum Mamurio («Rite pour Mamurius») était un festival tenu le 14 ou le 15 mars, mentionné uniquement dans des sources de la fin de l’antiquité. Selon Joannes Lydus, un vieil homme portant des peaux d’animaux était battu rituellement avec des bâtons. Le nom est lié à Mamurius Veturius, qui, selon la tradition, était l’artisan qui avait fabriqué les boucliers rituels (ancilia) suspendus dans le temple de Mars. Comme le calendrier romain commençait à l’origine en mars, le Sacrum Mamurio est généralement considéré comme un rituel marquant la transition de l’ancienne année vers la nouvelle. Il partage certaines caractéristiques avec le rituel du bouc émissaire ou pharmakos.

Les boucliers étaient gardés par les prêtres de Mars, les Salii, qui les utilisaient dans leurs rituels. En guise de paiement, Mamurius a demandé que son nom soit préservé et commémoré dans le Carmen Saliare, un hymne chanté par les Salii lorsqu’ils manipulaient les boucliers et effectuaient leur danse armée. Des fragments de cet hymne archaïque, dont l’invocation de Mamurius, subsistent encore. Plusieurs sources mentionnent cette invocation et l’histoire de l’artisan, mais seul Lydus décrit le rituel du vieil homme battu.

Mamurius aurait également fabriqué un remplacement en bronze pour une statue en érable de Vertumnus, apportée à Rome du temps de Romulus. Il pourrait avoir été Oscan et aurait été enterré dans sa terre natale, comme le suggère la fin d’un poème sur Vertumnus, où Propertius exprime le souhait que la terre osque ne consume pas les mains habiles de Mamurius. Veturius est considéré comme un nom de famille étrusque ou osque.

Mamurius Veturius est devenu le surnom de Marcus Aurelius Marius Augustus, un ancien forgeron ou métallurgiste qui fut brièvement empereur romain en 269.

Le rituel

La description la plus complète du rituel connu sous le nom de Mamuralia nous est donnée par Joannes Lydus dans son œuvre du 6ème siècle, De mensibus (« Concernant les Mois »). Lydus rapporte qu’un vieil homme, appelé Mamurius, était vêtu de peaux d’animaux et battu avec des bâtons blancs, c’est-à-dire des branches écorcées. Cette pratique pourrait symboliquement inverser la couverture de la peau humaine lisse par des peaux d’animaux rugueuses. Bien que Lydus ne mentionne pas explicitement l’exil du vieil homme hors de la ville, les chercheurs en déduisent généralement qu’il le fut. Dans le mythe des ancilia, le personnage de Mamurius apparaît comme bienveillant, rendant sa punition imméritée.

La tardiveté de ce récit soulève des questions quant à l’authenticité ou l’ancienneté du festival, puisque les références dans les calendriers républicains et impériaux ou les sources littéraires sont absentes ou indirectes. Lydus aurait pu mal interpréter les rites Salien. Servius mentionne un jour consacré à Mamurius où les Salii « frappaient une peau en imitation de son art », c’est-à-dire les coups portés par un forgeron. Minucius Felix note que les Salii frappaient des peaux alors que les boucliers étaient portés en procession. Deux mosaïques de l’époque impériale ont été interprétées comme illustrant le rite de Mamurius. La compréhension de Mamurius par Lydus pourrait être liée aux légendes médiévales du woodwose ou homme sauvage des bois, jouant un rôle similaire dans les cérémonies d’hiver ou du Nouvel An liées à la Nuit des Rois et au carnaval.

Dates

Mars 14, 2026 Toute la journée

202617marsToute la journéeRepeating EventLiberalia

Description

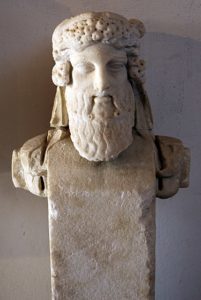

Ante diem sextum decimum Kalendas Apriles Buste de Dionysos dans le temple de Liber Pater sur

Description

Ante diem sextum decimum Kalendas Apriles

Chaque année, le 17 mars, les anciens Romains célébraient les Liberalia, une fête en l’honneur du dieu Liber Pater et de sa parèdre Libera. Cette célébration, inscrite dans l’un des plus anciens calendriers romains, nous est connue par plusieurs sources antiques qui en présentent différentes facettes. Que se passait-il lors de cette journée? Qui était vraiment ce Liber Pater? Et pourquoi cette fête a-t-elle tant évolué au fil du temps?

Les Liberalia figurent parmi les plus anciennes fêtes romaines. Comme le rappellent plusieurs sources, cette célébration était déjà inscrite dans le calendrier dit de Numa Pompilius, deuxième roi légendaire de Rome. La date du 17 mars coïncidait avec une autre fête appelée Agonium Martiale, mais comme le soulignent les historiens romains, c’est bien le nom de Liberalia qui était couramment employé par le peuple.

Les témoignages sur les Liberalia proviennent de plusieurs auteurs antiques qui, chacun à leur façon, en décrivent différents aspects :

Ovide, dans ses Fastes (III, 3725-3770), décrit avec précision un rituel caractéristique des Liberalia:

«[Le poème] a pour objet d’expliquer pourquoi une pauvre vieille femme invite les gens à s’intéresser à ses galettes».

Ces galettes (liba en latin), faites de farine, de miel et d’huile, étaient vendues par des vieilles femmes couronnées de lierre que l’écrivain Varron appelait « prêtresses de Liber ». Elles portaient de petits autels et, pour chaque gâteau vendu, en détachaient un morceau qu’elles offraient au dieu au nom de l’acheteur.

Varron confirme cette pratique dans son De lingua latina (6,14):

«Les Liberalia sont ainsi nommés parce que, ce jour-là, dans toute la ville, des vieilles femmes, prêtresses de Liber, couronnées de lierre, sont assises avec des gâteaux et un petit foyer, sacrifiant pour ceux qui achètent».

Tertullien, dans son Apologétique (42), ajoute un autre aspect de la fête : ce jour-là, chaque famille romaine avait l’habitude de dîner dans la rue, devant la porte de sa maison.

La procession phallique

Saint Augustin, dans La Cité de Dieu (7,21), évoque une procession beaucoup plus licencieuse qui avait lieu à Lavinium, ville proche de Rome:

«Car ce membre honteux, placé avec grand honneur sur un petit chariot, était d’abord promené à travers les carrefours des campagnes, puis conduit jusqu’à la ville».

Cette procession phallique, symbole de fertilité, scandalisait évidemment Augustin, qui décrit les Liberalia de Lavinium comme une fête d’un mois entier où régnait « une grande licence d’obscénité » et où « on utilisait les mots les plus infâmes ».

Virgile, dans ses Géorgiques (2,380-389), associe Bacchus (nom grec de Liber) à des célébrations rurales liées aux vendanges, où l’on sacrifiait un bouc, où l’on présentait des pièces de théâtre et où l’on suspendait des petits masques aux pins:

«Ils prennent des visages terribles faits d’écorce creusée, et t’invoquent, Bacchus, par des chants joyeux, et pour toi suspendent de petits masques flexibles au haut d’un pin».

La prise de la toge virile: un rite de passage

Au-delà des aspects religieux, les Liberalia marquaient un moment crucial dans la vie des jeunes Romains: la prise de la toge virile. Cette cérémonie symbolisait le passage de l’enfance à l’âge adulte pour les jeunes hommes, généralement âgés de 15 ou 16 ans.

Le déroulement de cette cérémonie nous est connu par plusieurs témoignages anciens. Ovide (Fastes, III, 3771-3790) s’interroge sur les raisons de cette association:

«Il me reste à trouver pourquoi on remet la toge virile aux enfants, le jour de ta fête, radieux Bacchus».

Et il propose quatre explications possibles:

- Parce que Bacchus semble toujours un enfant ou un adolescent

- Parce que les pères confient leurs enfants à Liber Pater (Liber le Père)

- En raison du jeu de mots entre «Liber» (le dieu) et «libre» (ce que deviennent les jeunes hommes)

- Parce que beaucoup de gens de la campagne venaient en ville ce jour-là pour les jeux en l’honneur de Liber et Cérès

La cérémonie elle-même comportait plusieurs étapes solennelles :

- Le matin, un sacrifice aux Lares (divinités protectrices du foyer)

- L’abandon de la bulla praetexta (amulette protectrice) et des autres insignes de l’enfance

- Le revêtement de la toge blanche (toga pura ou libera)

- Une procession solennelle jusqu’au Forum pour présenter le jeune homme à la cité

- Un sacrifice au Capitole pour honorer les dieux de l’État

Liber Pater : un dieu aux multiples visages

Qui était vraiment le dieu honoré lors des Liberalia? Les sources antiques nous présentent plusieurs facettes de Liber Pater:

À l’origine, Liber était une divinité italique associée à la fertilité et à la croissance. Son nom même, comme l’expliquent les étymologistes modernes, est lié au verbe « croître ». C’était un dieu agricole, protecteur des semences, qui formait une triade avec Cérès (déesse des moissons) et Libera.

Avec l’influence grecque, Liber fut progressivement assimilé à Dionysos/Bacchus. Cicéron, dans son De natura deorum (2,62), distingue d’ailleurs trois Liber différents:

- Le fils de Sémélé (le Dionysos grec)

- Celui qui est honoré avec Cérès et Libera

- Celui qui est connu par une religion mystérique

Cette différenciation montre bien la complexité de cette figure divine qui pouvait être perçue différemment selon les contextes et les époques.

La perception de Liber/Bacchus fut profondément affectée par le scandale des Bacchanales en 186 av. J.-C. L’historien Tite-Live nous raconte dans son livre 39 comment ce culte, jugé dangereux pour l’ordre public, fut sévèrement réprimé par le Sénat romain. On accusait les adeptes de ces cérémonies nocturnes de se livrer à toutes sortes d’excès et de constituer un «État dans l’État».

Ce scandale explique en partie pourquoi les auteurs romains, comme Ovide, cherchent ensuite à «purifier» l’image de Liber, en le distinguant clairement du Bacchus des cultes extatiques.

La reconstruction d’Ovide: un Liber civilisateur

Dans sa description des Liberalia, Ovide opère un travail particulièrement intéressant de «reconstruction» de la figure de Liber, comme l’a bien montré la chercheuse Dóra Kovács. Le poète présente Liber comme un dieu civilisateur:

Contrairement à la tradition qui attribuait cette découverte à Aristée, Ovide fait de Liber l’inventeur du miel. Dans un récit original (Fastes, III, 3735-3760), il raconte comment le dieu, durant son retour d’Orient, attira des abeilles grâce au son des cymbales de son cortège, puis les recueillit dans un arbre creux, découvrant ainsi le miel.

Cette histoire sert à expliquer pourquoi on offre des gâteaux de miel à Liber, mais elle présente aussi le dieu comme un organisateur, capable de rassembler les abeilles éparses en une communauté productive.

Ovide présente également Liber comme le premier à avoir offert des sacrifices à Jupiter après ses conquêtes en Orient:

«Tu fus le premier à offrir de la cannelle et de l’encens pris à l’ennemi, ainsi que les chairs rôties du bœuf de ton triomphe».

Cette présentation rapproche Liber de Prométhée, le héros civilisateur grec qui institua le sacrifice.

Les Liberalia étaient bien plus qu’une simple fête religieuse. Elles s’inscrivaient dans un contexte politique complexe :

Le temple de Liber, Libera et Cérès sur l’Aventin était un centre important pour la plèbe romaine. La connexion entre Liber et l’idée politique de libertas (liberté) était forte, comme le souligne Kovács. D’ailleurs, jusqu’en 153 av. J.-C., les magistrats romains prenaient leurs fonctions aux ides de mars, deux jours seulement avant les Liberalia.

L’époque d’Ovide correspond au règne d’Auguste, qui menait une politique de restauration religieuse. Le temple de l’Aventin était alors en ruines et ne fut restauré qu’en 17 apr. J.-C., sous Tibère. La version des Liberalia que nous présente Ovide s’inscrit donc dans cette politique de «romanisation» des cultes, éliminant les aspects jugés trop étrangers ou subversifs.

En savoir plus

- Kovács, Dóra, Liberalia in Ovid – Liber in the Roman religion, in Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, Vol. 46, 2010, p. 307-318.

Sources antiques citées

- Ovide, Fastes, III, 3711-3790

- Varron, De lingua latina, 6,14

- Tertullien, Apologétique, 42

- Saint Augustin, La Cité de Dieu, 7,21

- Virgile, Géorgiques, 2,380-389

- Cicéron, De natura deorum, 2,62

- Tite-Live, Livre 39 (sur les Bacchanales)

Dates

Mars 17, 2026 Toute la journée