Nunc est bibendum est une association culturelle sans but lucratif dédiée à l'évocation de l'Antiquité par les arts de la table.

Evénements à venir

Description

L'Association Nunc est bibendum aura le grand plaisir de participer au Festival Histoire et Cité 2026! 🌿✨ DU MÔLY

Description

L’Association Nunc est bibendum aura le grand plaisir de participer au Festival Histoire et Cité 2026!

🌿✨ DU MÔLY AU MENU: PLANTES ET ALIMENTS MAGIQUES DANS L’ANTIQUITÉ 🏛️🔮

Dimanche 22 mars à 14h30 au Palais de Rumine (Lausanne), Marc Duret et Manuel Grandjean évoqueront les plantes et aliments magiques de l’Antiquité:

De la cueillette à la préparation en cuisine, les textes antiques regorgent de références aux aliments auxquels on attribuait des pouvoirs magiques. On retrouve ces ingrédients dans la littérature, où ils sont associés au destin de personnages célèbres, ainsi que dans des recettes parvenues jusqu’à nous. Aphrodisiaques, porte-bonheur (et malheur!), ou simplement apaisants, découvrez comment ces produits étaient assaisonnés, dans un menu mêlant lectures de textes et explications scientifiques.

Les nouveautés du site

Exposition(s) ou festival(s) en vedette

Description

Le Musée romain de Nyon présente une exposition évolutive – réalisée avec le concours de l’Archéologie cantonale, Archeodunum Investigations Archéologiques SA et des Services de la culture et d’architecture de

Description

Le Musée romain de Nyon présente une exposition évolutive – réalisée avec le concours de l’Archéologie cantonale, Archeodunum Investigations Archéologiques SA et des Services de la culture et d’architecture de la Ville de Nyon – sur l’un des principaux édifices antiques de Nyon, son amphithéâtre.

Depuis sa découverte en 1996, l’amphithéâtre de Nyon attise l’intérêt et suscite de nombreuses questions. Avec l’exposition « Amphithéâtre? », le Musée romain souhaite apporter des explications, des réponses et des pistes de réflexion sur le passé, le présent et le futur de l’édifice. Il devient également, le temps de l’exposition, la maison du projet de valorisation du monument, qui connaît une évolution remarquable suite au crédit d’études voté par le Conseil communal en août 2022.

L’exposition explore l’amphithéâtre à travers des questions. Sont interrogés tour à tour sa construction, sa localisation, son âge et son ensevelissement, sa fonction, ou encore la place des animaux, des gladiateurs et des femmes dans l’arène. Une sélection de blocs, inscriptions, monnaies, petits objets trouvés sur le site sont présentés et expliqués selon les connaissances basées sur le travail des archéologues.

Description

À travers une exposition et un programme culturel foisonnant, Alea propose une réflexion sur

Description

À travers une exposition et un programme culturel foisonnant, Alea propose une réflexion sur les parcours de vie. À la lumière des trajectoires d’hommes et de femmes de l’Antiquité, elle invite à interroger nos propres libertés de choix et d’action, à l’heure où l’égalité est plus que jamais au coeur des débats.

Exposition

Au 2e siècle apr. J.-C., l’Empire romain compte plus de 50 millions d’habitants. Toutes et tous n’y mènent pas la même vie. Hommes, femmes, pauvres, riches, citoyens, esclaves… La société se compose d’une multitude de catégories sociales. Chacune d’entre elles implique des droits, des devoirs et des privilèges différents.

L’exposition Alea vous invite à suivre les membres d’une famille gallo-romaine fictive et à partager avec eux quelques étapes marquantes de leur parcours de vie. La matrone Alba, l’esclave Aptus, la jeune Flora ou son cousin Secundus : qui accompagnerez-vous durant votre visite ?

Parcours enfant dès 10 ans

Programme culturel

Les activités du programme culturel approfondissent les thématiques de l’exposition Alea et ouvrent de nouvelles pistes entre passé et présent. En famille ou entre amis, glissez-vous dans la peau de personnages ayant vécu dans la région il y a 2’000 ans, interrogez-vous sur les parcours atypiques ou minoritaires, prenez la plume pour donner vie à des objets ou menez l’enquête avec des archéologues.

Dates

Septembre 19, 2025 - avril 6, 2026 (Toute la journée)

Description

Pour marquer son jubilé, Lugdunum – Musée et théâtres romains présente une grande exposition qui explore le rapport à l’art et à l’héritage culturel il y a 2 000 ans. Qu’est-ce

Description

Pour marquer son jubilé, Lugdunum – Musée et théâtres romains présente une grande exposition qui explore le rapport à l’art et à l’héritage culturel il y a 2 000 ans.

Qu’est-ce que l’art pour les Romains ? Où se situe l’art dans la cité ? Quel est le statut de l’artiste ? Quel rapport les Romains ont-ils avec l’art grec ?

Rencontrez des œuvres d’exception, provenant de France et d’Italie, et plongez dans l’univers de l’art chez les Romains.

Dates

Octobre 3, 2025 - juin 7, 2026 (Toute la journée)

Les prochaines fêtes du calendrier romain

202623févToute la journéeRepeating EventTerminalia

Description

Ante diem septimum Kalendas Martias

Description

Ante diem septimum Kalendas Martias

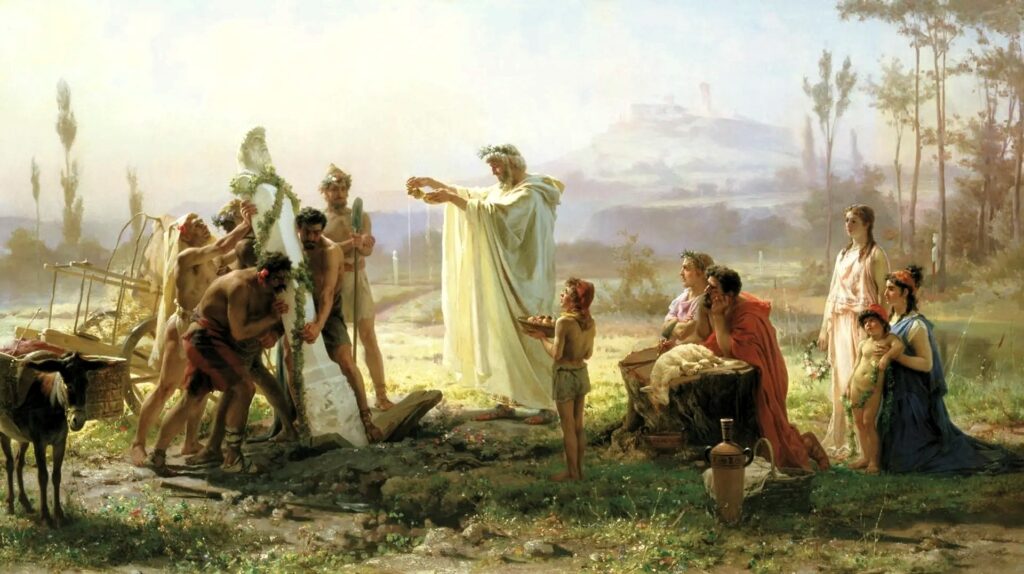

EN BREF. Le 23 février, Rome célébrait les Terminalia en l’honneur de Terminus, dieu des bornes. Voisins réunis autour d’une pierre couronnée de guirlandes, sacrifice d’un agneau, repas commun: la fête mêlait rite agraire et cohésion sociale. Déplacer une borne était un sacrilège. Sur le Capitole, Terminus avait refusé de céder sa place à Jupiter –signe, pour les Romains, de la solidité de l’État.

Terminalia: la borne qui résista à Jupiter

Le 23 février, dans les champs et aux carrefours de l’Italie romaine, on couronnait des pierres. Ces pierres n’avaient rien d’extraordinaire: un bloc taillé, parfois un simple tronc d’arbre enfoncé dans la terre. Mais elles marquaient la limite entre deux domaines et portaient en elles la présence de Terminus, dieu des bornes. Les Terminalia constituaient l’une des soixante et une fêtes publiques statuvae (fixes) inscrites dans les calendriers gravés qui nous sont parvenus, et occupaient une place particulière dans l’année religieuse: Varron a précisé que ce jour avait été établi comme l’ultime de l’ancien calendrier, février étant le douzième mois, dont cinq jours étaient retranchés les années intercalaires[1].

Avant que les décemvirs ne réorganisent l’ordre des mois, février occupait la dernière place. Ovide l’avait noté dès le début du livre II des Fastes, en présentant le culte de Terminus comme celui qui, avant cette réforme, formait la clôture des rites sacrés[2].

Une fête de voisinage avant tout

Ovide a donné la description la plus vivante de la fête. Le rituel qu’il dépeint est résolument domestique. Le poète apostrophe directement le dieu:

«Terminus, que tu sois une pierre ou un vieux tronc enfoui dans les champs, tu n’en es pas moins une puissance divine. Les maîtres de deux champs qui se touchent te couronnent en même temps; ils t’offrent deux guirlandes et deux gâteaux sacrés»[3]

La femme du laboureur va chercher du feu à son âtre et apporte quelques charbons ardents dans un tesson tronqué; un vieillard fend du bois et travaille à fixer des branches dans la terre ferme; un enfant tient de larges corbeilles et jette par trois fois du froment dans les flammes; une petite fille présente un rayon de miel découpé. On verse du vin, que chacun offre aux flammes. Puis vient le sacrifice: Terminus est aspergé du sang d’un agneau immolé, et ne se plaint pas quand on lui offre aussi une truie qui tète[4]. Après le sacrifice vient le repas commun, dans la gaieté rustique. Les voisins se rassemblent et chantent les louanges du dieu:

«C’est toi qui fixes les frontières des peuples, des cités, des vastes royaumes; sans toi, le moindre champ serait matière à litige»[5].

Cette dimension conviviale est centrale. En sacrifiant ensemble à Terminus, les propriétaires reconnaissent le caractère immuable et sacré de la limite qui sépare leurs domaines. La borne n’est pas seulement un repère cadastral. Tibulle en a rendu compte avec simplicité: il décrit sa dévotion pour les souches perdues dans les champs et les vieilles pierres des carrefours qui portent des guirlandes de fleurs, et qui reçoivent les prémices de tous les fruits que le printemps lui donne[6].

La sanction contre quiconque transgressait la limite était sévère. Paul-Festus la rapporte explicitement: on sacrifiait à Terminus parce qu’on croyait que le bornage des champs était sous sa protection. Pour cette raison, Numa avait décidé que celui qui arrachait une borne en labourant était sacer, lui ainsi que ses bœufs[7]. Être déclaré sacer (mot qui signifie à la fois «sacré» et «maudit») signifiait être voué aux dieux infernaux: une exclusion totale de la communauté des hommes et du droit. Le déplacement des bornes n’était pas une infraction, mais un sacrilège. La prophétie de Végoia, texte d’origine étrusque transmis dans le Corpus Agrimensorum Romanorum, l’exprimait dans un registre cosmologique: quiconque déplacerait des bornes en agrandissant sa propriété au détriment d’autrui «sera pour ce crime condamné par les dieux […]. Alors la terre, sous l’effet des tempêtes et des cyclones, bougera elle aussi et tremblera très souvent»[8]. Déplacer une borne ne relevait pas du litige entre voisins: c’était déséquilibrer le cosmos.

La sanctification des bornes elles-mêmes faisait l’objet d’un rituel à la pose, décrit avec précision par Siculus Flaccus dans son traité sur les conditions des terres. Dans les fosses creusées à la jonction des propriétés, on immolait une victime, on brûlait le corps avec des torches ardentes, et dans la fosse «la tête couverte, ils versaient goutte à goutte le sang, et ils y jetaient de l’encens et des fruits de la moisson. Ils jetaient aussi dans les fosses des rayons de miel, du vin et d’autres choses qu’on a coutume de consacrer au dieu Terminus. Une fois toutes les offrandes consumées par le feu, ils plaçaient les pierres sur les restes incandescents»[9]. La cérémonie annuelle des Terminalia peut alors se lire comme le renouvellement de cet acte originel: l’offrande faite chaque année à la borne rejouait, en miniature, le rituel de sa consécration.

La borne qui refusa de bouger

Le dieu Terminus n’était pas seulement honoré dans les champs. Il occupait aussi une place singulière sur le Capitole, et c’est cet épisode que les sources ont le plus longuement retenu. Lorsque Tarquin le Superbe entreprit de construire le grand temple de Jupiter, les auspices furent pris pour demander aux dieux déjà présents sur la colline l’autorisation de se laisser déplacer. Tous y consentirent –sauf Terminus. Ovide le note en deux vers:

«Terminus, à ce que rappellent les Anciens, fut trouvé dans l’enceinte sacrée et refusa de bouger; avec le grand Jupiter, il partage le temple»[10].

Denys d’Halicarnasse précise que lors de l’exauguration des divinités installées sur le Capitole, toutes se retirèrent, sauf Juvétas et Terminus[11]. Comme le dieu exigeait d’être sacrifié à l’air libre, une ouverture fut pratiquée dans le toit du temple. Tite-Live rapporte l’interprétation que les Romains ont donnée à cet épisode: les oiseaux avaient permis de désaffecter toutes les autres chapelles, mais refusé leur consentement pour l’enclos de Terminus, signe de la solidité et de la stabilité de l’Etat[12].

Une promotion inattendue

Ce refus a valu à Terminus une promotion inattendue: de divinité auxiliaire et rurale, il est devenu associé à Jupiter lui-même.

Par son immobilité, Terminus garantissait à Rome sa continuité. Ovide l’exprime dans une formule placée à la fin du passage consacré aux Terminalia:

«Les autres peuples ont des frontières précises ; pour Rome, la Ville et le Monde ont la même étendue»[13].

La borne du berger latin et la frontière de l’empire se répondent dans un même mouvement idéologique – une divinité de l’immobilité mise au service d’un empire en expansion perpétuelle.

À six milles de Rome, à la jonction de la via Laurentina et de la via Ostiense –limite du territoire de la ville sous le roi Numa–, une cérémonie publique complétait les rites privés dispersés dans les campagnes. Ovide la mentionne brièvement: on offrait sur l’autel les entrailles d’une brebis à la toison laineuse, au pied de la sixième borne milliaire[14]. Ce point marquait l’ancienne frontière entre les Romains et leurs voisins de Laurentum. Rome rappelait chaque 23 février qu’elle avait eu, elle aussi, des limites.

Etudes modernes

Boxus, Anne-Marie et Poucet, Jacques, commentaire des Fastes d’Ovide, Bibliotheca Classica Selecta, Université de Louvain-la-Neuve, 2002-2004.

Gonzales, Antonio, «Le dieu Terme se tient en gardien à l’entrée du monde», dans Les vocabulaires techniques des arpenteurs romains. Actes du colloque international (Besançon, 19-21 septembre 2002), Besançon, Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité, coll. ISTA, 993, 2006, p. 63-69.

[1] Varron, De Lingua Latina, VI, 3: Terminalia, quod is dies anni extremus constitutus: duodecimus enim mensis fuit Februarius et cum intercalatur inferiores quinque dies duodecimo demuntur mense.

[2] Ovide, Fastes, II, 47-54.

[3] Ovide, Fastes, II, 641-644: Termine, siue lapis siue es defossus in agro / stipes, ab antiquis tu quoque numen habes. / Te duo diuersa domini de parte coronant, / binaque serta tibi binaque liba ferunt.

[4] Ovide, Fastes, II, 655-656: Spargitur et caeso communis Terminus agno, / nec queritur lactans cum sibi porca datur.

[5] Ovide, Fastes, II, 659-660: ‘Tu populos urbesque et regna ingentia finis : / omnis erit sine te litigiosus ager.’

[6] Tibulle, Élégies, I, 1, 12-16: [Nam] ueneror seu stipes habet desertus in agris / seu uetus in triuio florida serta lapis ; / et quodcumque mihi pomum nouus educat annus, / libatum agricolae ponitur ante deo.

[7] Paul-Festus, sub verbo Terminus, p. 505 L: Termino sacra faciebant, quod in eius tutela fines agrorum esse putabant. Denique Numa Pompilius statuit eum, qui terminum exarasset, et ipsum et boues sacros esse.

[8] Prophétie de Végoia, dans Blume, Lachmann et Rudorff, Die Schriften der römischen Feldmesser, I, p. 350, 18-351, 10. Traduction de B. Liou-Gille, Citée dans Gonzales, op. cit., p. 69.

[9] Siculus Flaccus, De agrorum condicionibus, 53-64. Traduction de M. Clavel-Lévêque, D. Conso, F. Favory, J.-Y. Guillaumin et Ph. Robin, Naples, 1993. Citée dans Gonzales, op. cit., p. 65.

[10] Ovide, Fastes, II, 669-670: Terminus, ut ueteres memorant, inuentus in aede / restitit et magno cum Ioue templa tenet.

[11] Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, III, 69, 3-6.

[12] Tite-Live, Histoire romaine, I, 55, 3.

[13] Ovide, Fastes, II, 683-684: Gentibus est aliis tellus data limite certo : / Romanae spatium est Urbis et orbis idem.

[14] Ovide, Fastes, II, 679-682.

👉🗓️ Toutes les fêtes du calendrier romain

Versione italiana

IN BREVE. Il 23 febbraio, Roma celebrava le Terminalia in onore di Terminus, dio dei confini. Vicini riuniti attorno a una pietra incoronata di ghirlande, sacrificio di un agnello, banchetto comune: la festa univa rito agrario e coesione sociale. Spostare un cippo era un sacrilegio. Sul Campidoglio, Terminus aveva rifiutato di cedere il suo posto a Giove – segno, per i Romani, della solidità dello Stato.

IN BREVE. Il 23 febbraio, Roma celebrava le Terminalia in onore di Terminus, dio dei confini. Vicini riuniti attorno a una pietra incoronata di ghirlande, sacrificio di un agnello, banchetto comune: la festa univa rito agrario e coesione sociale. Spostare un cippo era un sacrilegio. Sul Campidoglio, Terminus aveva rifiutato di cedere il suo posto a Giove – segno, per i Romani, della solidità dello Stato.

Terminalia: la pietra che resistette a Giove

Il 23 febbraio, nei campi e ai crocevia dell’Italia romana, si incoronavano pietre. Queste pietre non avevano nulla di straordinario: un blocco squadrato, a volte un semplice tronco d’albero conficcato nella terra. Ma segnavano il confine tra due proprietà e portavano in sé la presenza di Terminus, dio dei cippi. Le Terminalia costituivano una delle sessantuno feste pubbliche statuvae (fisse) iscritte nei calendari incisi che ci sono pervenuti, e occupavano un posto particolare nell’anno religioso: Varrone ha precisato che questo giorno era stato stabilito come l’ultimo dell’antico calendario, febbraio essendo il dodicesimo mese, dal quale cinque giorni venivano sottratti negli anni intercalari[1].

Prima che i decemviri riorganizzassero l’ordine dei mesi, febbraio occupava l’ultimo posto. Ovidio lo aveva notato fin dall’inizio del libro II dei Fasti, presentando il culto di Terminus come quello che, prima di questa riforma, chiudeva il ciclo dei riti sacri[2].

Una festa di vicinato prima di tutto

Ovidio ha dato la descrizione più vivace della festa. Il rituale che descrive è decisamente domestico. Il poeta apostrofa direttamente il dio:

«Terminus, che tu sia una pietra o un vecchio tronco sepolto nei campi, non sei per questo meno una potenza divina. I padroni di due campi confinanti ti incoronano insieme; ti offrono due ghirlande e due focacce sacre»[3].

La moglie del contadino va a prendere il fuoco dal suo focolare e porta alcuni carboni ardenti in un coccio rotto; un vecchio spacca legna e lavora per fissare rami nella terra dura; un bambino tiene larghe ceste e getta per tre volte del grano nelle fiamme; una bambina presenta un favo di miele tagliato. Si versa il vino, che ciascuno offre alle fiamme. Poi viene il sacrificio: Terminus è asperso del sangue di un agnello immolato, e non si lamenta quando gli viene offerta anche una scrofa che allatta[4]. Dopo il sacrificio viene il banchetto comune, nella gioiosa rusticità. I vicini si radunano e cantano le lodi del dio:

«Sei tu che delimiti i confini dei popoli, delle città, dei vasti regni; senza di te, il minimo campo sarebbe causa di litigi»[5].

Questa dimensione conviviale è centrale. Sacrificando insieme a Terminus, i proprietari riconoscono il carattere immutabile e sacro del confine che separa le loro proprietà. Il cippo non è soltanto un riferimento catastale. Tibullo ne ha reso conto con semplicità: descrive la sua devozione per i ceppi persi nei campi e le vecchie pietre dei crocevia che portano ghirlande di fiori, e che ricevono le primizie di tutti i frutti che la primavera gli dona[6].

La sanzione contro chiunque trasgredisse il confine era severa. Paolo Festo la riporta esplicitamente: si sacrificava a Terminus perché si credeva che la delimitazione dei campi fosse sotto la sua protezione. Per questa ragione, Numa aveva deciso che colui che dissodava un cippo arando era sacer, lui così come i suoi buoi[7]. Essere dichiarato sacer (parola che significa al tempo stesso «sacro» e «maledetto») significava essere votato agli dèi infernali: un’esclusione totale dalla comunità degli uomini e dal diritto. Lo spostamento dei cippi non era un’infrazione, ma un sacrilegio. La profezia di Vegoia, testo di origine etrusca trasmesso nel Corpus Agrimensorum Romanorum, lo esprimeva in un registro cosmologico: chiunque spostasse cippi allargando la propria proprietà a danno altrui «sarà per questo crimine condannato dagli dèi […]. Allora la terra, sotto l’effetto delle tempeste e dei cicloni, si muoverà anch’essa e tremerà molto spesso»[8]. Spostare un cippo non riguardava la lite tra vicini: era squilibrare il cosmo.

La consacrazione dei cippi stessi era oggetto di un rituale al momento della posa, descritto con precisione da Siculo Flacco nel suo trattato sulle condizioni delle terre. Nelle fosse scavate al confine delle proprietà, si immolava una vittima, si bruciava il corpo con torce ardenti, e nella fossa «a capo coperto, versavano goccia a goccia il sangue, e vi gettavano incenso e frutti del raccolto. Gettavano anche nelle fosse favi di miele, vino e altre cose che si è soliti consacrare al dio Terminus. Una volta consumate dal fuoco tutte le offerte, posavano le pietre sui resti incandescenti»[9]. La cerimonia annuale delle Terminalia può allora essere letta come il rinnovo di quell’atto originario: l’offerta fatta ogni anno al cippo replicava, in miniatura, il rituale della sua consacrazione.

Il cippo che rifiutò di spostarsi

Il dio Terminus non era onorato soltanto nei campi. Occupava anche un posto singolare sul Campidoglio, ed è questo episodio che le fonti hanno riportato più a lungo. Quando Tarquinio il Superbo intraprese la costruzione del grande tempio di Giove, furono presi gli auspici per chiedere agli dèi già presenti sulla collina l’autorizzazione a lasciarsi spostare. Tutti acconsentirono – tranne Terminus. Ovidio lo nota in due versi:

«Terminus, come ricordano gli Antichi, fu trovato nell’area sacra e rifiutò di spostarsi; con il grande Giove, condivide il tempio»[10].

Dionigi di Alicarnasso precisa che al momento dell’esaugurazione delle divinità installate sul Campidoglio, tutte si ritirarono, tranne Juventas e Terminus[11]. Poiché il dio esigeva di essere sacrificato all’aria aperta, un’apertura fu praticata nel tetto del tempio. Tito Livio riporta l’interpretazione che i Romani hanno dato a questo episodio: gli uccelli avevano permesso di sconsacrare tutte le altre cappelle, ma rifiutato il loro consenso per il recinto di Terminus, segno della solidità e della stabilità dello Stato[12].

Una promozione inattesa

Questo rifiuto ha valso a Terminus una promozione inattesa: da divinità ausiliaria e rurale, è diventato associato a Giove stesso.

Con la sua immobilità, Terminus garantiva a Roma la sua continuità. Ovidio lo esprime in una formula posta alla fine del passo consacrato alle Terminalia:

«Gli altri popoli hanno confini precisi; per Roma, la Città e il Mondo hanno la stessa estensione»[13].

Il cippo del pastore latino e il confine dell’impero si rispecchiano in uno stesso movimento ideologico – una divinità dell’immobilità messa al servizio di un impero in perpetua espansione.

A sei miglia da Roma, all’incrocio della via Laurentina e della via Ostiense – limite del territorio della città sotto il re Numa –, una cerimonia pubblica completava i riti privati dispersi nelle campagne. Ovidio la menziona brevemente: si offrivano sull’altare le viscere di una pecora dalla folta lana, ai piedi della sesta pietra miliare[14]. Quel punto segnava l’antico confine tra i Romani e i loro vicini di Laurentum. Roma ricordava ogni 23 febbraio di aver avuto, anch’essa, dei confini.

Studi moderni

Boxus, Anne-Marie e Poucet, Jacques, commento dei Fasti di Ovidio, Bibliotheca Classica Selecta, Università di Lovanio, 2002-2004.

Gonzales, Antonio, «Le dieu Terme se tient en gardien à l’entrée du monde», in Les vocabulaires techniques des arpenteurs romains. Actes du colloque international (Besançon, 19-21 septembre 2002), Besançon, Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité, coll. ISTA, 993, 2006, p. 63-69.

[1] Varrone, De Lingua Latina, VI, 3: «Terminalia, quod is dies anni extremus constitutus: duodecimus enim mensis fuit Februarius et cum intercalatur inferiores quinque dies duodecimo demuntur mense.»

[2] Ovidio, Fasti, II, 47-54.

[3] Ovidio, Fasti, II, 641-644: «Termine, siue lapis siue es defossus in agro / stipes, ab antiquis tu quoque numen habes. / Te duo diuersa domini de parte coronant, / binaque serta tibi binaque liba ferunt.»

[4] Ovidio, Fasti, II, 655-656: «Spargitur et caeso communis Terminus agno, / nec queritur lactans cum sibi porca datur.»

[5] Ovidio, Fasti, II, 659-660: «’Tu populos urbesque et regna ingentia finis: / omnis erit sine te litigiosus ager.’»

[6] Tibullo, Elegie, I, 1, 12-16: «[Nam] ueneror seu stipes habet desertus in agris / seu uetus in triuio florida serta lapis; / et quodcumque mihi pomum nouus educat annus, / libatum agricolae ponitur ante deo.»

[7] Paolo Festo, sub verbo Terminus, p. 505 L: «Termino sacra faciebant, quod in eius tutela fines agrorum esse putabant. Denique Numa Pompilius statuit eum, qui terminum exarasset, et ipsum et boues sacros esse.»

[8] Profezia di Vegoia, in Blume, Lachmann e Rudorff, Die Schriften der römischen Feldmesser, I, p. 350, 18-351, 10. Traduzione di B. Liou-Gille, citata in Gonzales, op. cit., p. 69.

[9] Siculo Flacco, De agrorum condicionibus, 53-64. Traduzione di M. Clavel-Lévêque, D. Conso, F. Favory, J.-Y. Guillaumin e Ph. Robin, Napoli, 1993. Citata in Gonzales, op. cit., p. 65.

[10] Ovidio, Fasti, II, 669-670: «Terminus, ut ueteres memorant, inuentus in aede / restitit et magno cum Ioue templa tenet.»

[11] Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane, III, 69, 3-6.

[12] Tito Livio, Storia di Roma, I, 55, 3.

[13] Ovidio, Fasti, II, 683-684: «Gentibus est aliis tellus data limite certo: / Romanae spatium est Urbis et orbis idem.»

[14] Ovidio, Fasti, II, 679-682.

👉 Tutte le feste del calendario romano

English version

IN BRIEF. On 23 February, Rome celebrated the Terminalia in honour of Terminus, god of boundary stones. Neighbours gathered around a stone crowned with garlands, sacrifice of a lamb, communal feast: the festival combined agrarian rite and social cohesion. Moving a boundary stone was sacrilege. On the Capitoline Hill, Terminus had refused to yield his place to Jupiter – a sign, for the Romans, of the solidity of the State.

IN BRIEF. On 23 February, Rome celebrated the Terminalia in honour of Terminus, god of boundary stones. Neighbours gathered around a stone crowned with garlands, sacrifice of a lamb, communal feast: the festival combined agrarian rite and social cohesion. Moving a boundary stone was sacrilege. On the Capitoline Hill, Terminus had refused to yield his place to Jupiter – a sign, for the Romans, of the solidity of the State.

Terminalia: the Stone that Resisted Jupiter

On 23 February, in the fields and at the crossroads of Roman Italy, stones were crowned with garlands. These stones had nothing extraordinary about them: a carved block, sometimes a simple tree trunk driven into the earth. But they marked the boundary between two properties and carried within them the presence of Terminus, god of boundary stones. The Terminalia constituted one of the sixty-one public statuvae festivals (fixed festivals) recorded in the engraved calendars that have come down to us, and occupied a particular place in the religious year: Varro specified that this day had been established as the last of the ancient calendar, February being the twelfth month, from which five days were subtracted in intercalary years[1].

Before the decemvirs reorganised the order of the months, February occupied the last position. Ovid had noted this at the very beginning of Book II of the Fasti, presenting the cult of Terminus as the one that, before this reform, closed the cycle of sacred rites[2].

A neighbourhood festival above all

Ovid gave the most vivid description of the festival. The ritual he depicts is resolutely domestic. The poet addresses the god directly:

«Terminus, whether you are a stone or an old trunk buried in the fields, you are no less a divine power. The owners of two adjoining fields crown you together; they offer you two garlands and two sacred cakes»[3].

The farmer’s wife goes to fetch fire from her hearth and brings a few glowing coals in a broken potsherd; an old man splits wood and works to drive branches into the hard ground; a child holds wide baskets and three times throws grain into the flames; a little girl offers a cut honeycomb. Wine is poured, which each one offers to the flames. Then comes the sacrifice: Terminus is sprinkled with the blood of a slaughtered lamb, and does not complain when a suckling sow is offered to him as well[4]. After the sacrifice comes the communal meal, in rustic merriment. The neighbours gather and sing the praises of the god:

«It is you who mark the boundaries of peoples, cities, and vast kingdoms; without you, the smallest field would be cause for dispute»[5].

This convivial dimension is central. By sacrificing together to Terminus, the landowners acknowledge the immutable and sacred character of the boundary separating their properties. The boundary stone is not merely a cadastral marker. Tibullus expressed this simply: he describes his devotion to the stumps lost in the fields and the old stones at crossroads bearing garlands of flowers, which receive the first fruits of all the produce that spring brings him[6].

The penalty for anyone who transgressed the boundary was severe. Paulus Festus reports it explicitly: sacrifice was made to Terminus because it was believed that the marking of fields was under his protection. For this reason, Numa had decreed that anyone who ploughed up a boundary stone was sacer, along with his oxen[7]. To be declared sacer (a word meaning both «sacred» and «accursed») meant being devoted to the infernal gods: a complete exclusion from the community of men and from the law. Moving boundary stones was not an offence but a sacrilege. The prophecy of Vegoia, a text of Etruscan origin transmitted in the Corpus Agrimensorum Romanorum, expressed this in a cosmological register: whoever moved boundary stones by enlarging his property at the expense of another «will for this crime be condemned by the gods […]. Then the earth, under the effect of storms and cyclones, will itself move and shake very often»[8]. Moving a boundary stone was not a matter of dispute between neighbours: it was to unbalance the cosmos.

The consecration of the boundary stones themselves was the subject of a ritual at the time of their installation, described with precision by Siculus Flaccus in his treatise on the conditions of lands. In the pits dug at the junction of properties, a victim was sacrificed, the body was burned with blazing torches, and into the pit «with heads covered, they poured blood drop by drop, and threw in incense and the fruits of the harvest. They also threw into the pits honeycombs, wine and other things customarily consecrated to the god Terminus. Once all the offerings had been consumed by fire, they placed the stones upon the still-glowing remains»[9]. The annual ceremony of the Terminalia can thus be read as the renewal of this original act: the offering made each year at the boundary stone replayed, in miniature, the ritual of its consecration.

The stone that refused to move

The god Terminus was not honoured only in the fields. He also occupied a singular place on the Capitoline Hill, and it is this episode that the sources have recorded at greatest length. When Tarquinius Superbus undertook the construction of the great temple of Jupiter, the auspices were taken to ask the gods already present on the hill for permission to be moved. All consented – except Terminus. Ovid notes it in two verses:

«Terminus, as the Ancients recall, was found within the sacred precinct and refused to move; with great Jupiter, he shares the temple»[10].

Dionysius of Halicarnassus specifies that at the time of the exauguration of the deities installed on the Capitoline Hill, all withdrew except Juventas and Terminus [11]. Since the god required to be sacrificed in the open air, an opening was made in the roof of the temple. Livy reports the interpretation the Romans gave to this episode: the birds had permitted the desacralisation of all the other shrines, but refused their consent for the enclosure of Terminus – a sign of the solidity and stability of the State[12].

An unexpected promotion

This refusal earned Terminus an unexpected promotion: from an auxiliary and rural deity, he became associated with Jupiter himself.

Through his immobility, Terminus guaranteed Rome its continuity. Ovid expresses this in a formula placed at the end of the passage devoted to the Terminalia:

«Other peoples have been given lands with fixed boundaries; the space of Rome is that of the City and of the World»[13].

The boundary stone of the Latin shepherd and the frontier of the empire correspond in a single ideological movement – a deity of immobility placed in the service of an empire in perpetual expansion.

Six miles from Rome, at the junction of the via Laurentina and the via Ostiense – the boundary of the city’s territory under King Numa –, a public ceremony complemented the private rites scattered across the countryside. Ovid mentions it briefly: the entrails of a thick-fleeced ewe were offered on the altar, at the foot of the sixth milestone[14]. This point marked the ancient boundary between the Romans and their neighbours of Laurentum. Every 23 February, Rome was reminded that it too had once had limits.

Modern studies

Boxus, Anne-Marie and Poucet, Jacques, commentary on Ovid’s Fasti, Bibliotheca Classica Selecta, University of Louvain, 2002-2004

Gonzales, Antonio, «Le dieu Terme se tient en gardien à l’entrée du monde», in Les vocabulaires techniques des arpenteurs romains. Actes du colloque international (Besançon, 19-21 septembre 2002), Besançon, Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité, coll. ISTA, 993, 2006, pp. 63-69.

[1] Varro, De Lingua Latina, VI, 3: «Terminalia, quod is dies anni extremus constitutus: duodecimus enim mensis fuit Februarius et cum intercalatur inferiores quinque dies duodecimo demuntur mense.»

[2] Ovid, Fasti, II, 47-54.

[3] Ovid, Fasti, II, 641-644: «Termine, siue lapis siue es defossus in agro / stipes, ab antiquis tu quoque numen habes. / Te duo diuersa domini de parte coronant, / binaque serta tibi binaque liba ferunt.»

[4] Ovid, Fasti, II, 655-656: «Spargitur et caeso communis Terminus agno, / nec queritur lactans cum sibi porca datur.»

[5] Ovid, Fasti, II, 659-660: «’Tu populos urbesque et regna ingentia finis: / omnis erit sine te litigiosus ager.’»

[6] Tibullus, Elegies, I, 1, 12-16: «[Nam] ueneror seu stipes habet desertus in agris / seu uetus in triuio florida serta lapis; / et quodcumque mihi pomum nouus educat annus, / libatum agricolae ponitur ante deo.»

[7] Paulus Festus, sub verbo Terminus, p. 505 L: «Termino sacra faciebant, quod in eius tutela fines agrorum esse putabant. Denique Numa Pompilius statuit eum, qui terminum exarasset, et ipsum et boues sacros esse.»

[8] Prophecy of Vegoia, in Blume, Lachmann and Rudorff, Die Schriften der römischen Feldmesser, I, p. 350, 18-351, 10. Translation by B. Liou-Gille, cited in Gonzales, op. cit., p. 69.

[9] Siculus Flaccus, De agrorum condicionibus, 53-64. Translation by M. Clavel-Lévêque, D. Conso, F. Favory, J.-Y. Guillaumin and Ph. Robin, Naples, 1993. Cited in Gonzales, op. cit., p. 65.

[10] Ovid, Fasti, II, 669-670: «Terminus, ut ueteres memorant, inuentus in aede / restitit et magno cum Ioue templa tenet.»

[11] Dionysius of Halicarnassus, Roman Antiquities, III, 69, 3-6.

[12] Livy, History of Rome, I, 55, 3.

[13] Ovid, Fasti, II, 683-684: «Gentibus est aliis tellus data limite certo: / Romanae spatium est Urbis et orbis idem.»

[14] Ovid, Fasti, II, 679-682.

👉 All the festivals of the Roman calendar

Dates

Février 23, 2026 Toute la journée

202624févToute la journéeRepeating EventFugalia / Regifugium

Description

Ante diem sextum Kalendas Martias Tarquin le Superbe, portrait imaginaire du Promptuarii Iconum Insigniorum de Guillaume

Description

Ante diem sextum Kalendas Martias

Le Regifugium, également appelé Fugalia, était une ancienne fête religieuse romaine célébrée le 24 février, soit le sixième jour avant les Calendes de mars (a.d. VI Kal. Mart.). Cette fête marquait symboliquement la fin de l’année religieuse romaine, précédant immédiatement le début du mois de Martius, dédié au dieu Mars et marquant le début de la nouvelle année dans le calendrier romain primitif.

Selon la tradition rapportée par Ovide, le Regifugium commémorait la fuite en 510 avant notre ère de Tarquin le Superbe, le dernier roi de Rome, marquant ainsi la transition de la monarchie à la République.

«Maintenant, je dois parler de la fuite du roi. Ce jour, le sixième avant la fin du mois, tire son nom de cet événement. Tarquin le Superbe, le dernier roi de la nation romaine, régnait alors ; homme injuste, mais vaillant au combat.» [1]

Cependant, cette interprétation est considérée comme improbable par les historiens modernes.

Des sources épigraphiques, telles que le Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL I, 289) et les écrits de Plutarque (Questions romaines, 63), indiquent que, lors du Regifugium, le rex sacrorum se rendait au Comitium accompagné des Saliens pour y accomplir un sacrifice, après quoi ils quittaient précipitamment les lieux. Ce rituel pourrait être une réminiscence d’une ancienne cérémonie royale dont le sens s’est perdu avec l’avènement de la République.

Des chercheurs comme James Frazer et Franz Altheim ont émis l’hypothèse que le pouvoir mystique du rex était étroitement lié au cycle annuel. À la fin de l’année, ce pouvoir s’affaiblissait, nécessitant un rituel de renouvellement pour restaurer l’autorité du rex. Le Regifugium symboliserait ainsi une abdication temporaire, ouvrant une période d’interrègne jusqu’au rétablissement complet de la fonction royale au début du mois de Martius.

Ce rituel a également été comparé à la Bouphonia attique, une cérémonie de la Grèce antique où un bœuf était sacrifié, suivie de la fuite des participants, suggérant des parallèles entre les pratiques rituelles de différentes cultures anciennes.

[1] Fastes 2, 685-688: Nunc mihi dicenda est regis fuga. traxit ab illa / sextus ab extremo nomina mense dies. / ultima Tarquinius Romanae gentis habebat / regna, vir iniustus, fortis ad arma tamen.

Dates

Février 24, 2026 Toute la journée

202627févToute la journéeRepeating EventEquirria

Description

Ante diem quartum Kalendas Martias Les Equirria (également appelés Ecurria, du latin equicurria, c'est-à-dire courses de chevaux)

Description

Ante diem quartum Kalendas Martias

Les Equirria (également appelés Ecurria, du latin equicurria, c’est-à-dire courses de chevaux) étaient une fête romaine en l’honneur de Mars. La légende dit que les Equirria furent institués pour la première fois par Romulus lui-même, en honneur de son père, le dieu Mars, fait attesté par la découverte d’anciens calendriers romains gravés dans la pierre, où tous deux sont représentés.

Les Equirria (également appelés Ecurria, du latin equicurria, c’est-à-dire courses de chevaux) étaient une fête romaine en l’honneur de Mars. La légende dit que les Equirria furent institués pour la première fois par Romulus lui-même, en honneur de son père, le dieu Mars, fait attesté par la découverte d’anciens calendriers romains gravés dans la pierre, où tous deux sont représentés.

Les Equirria faisaient partie d’une série de festivités qui marquaient le passage de ou à la saison hivernale, et donc de ou à la saison militaire. Les courses des Equirria se tenaient au Champ de Mars, probablement au Trigarium, un terrain d’entraînement pour les courses équestres situé à la bordure nord-ouest du Champ de Mars, en dehors du Pomerium, qui marquait les frontières sacrées de Rome, où l’armée en armes ne pouvait pas entrer.

Il existe également d’autres théories soutenant que ces jeux se tenaient au Tarentum, lieu où se déroulaient à l’origine les Ludi Tarentini, qui plus tard deviendraient les Ludi Saeculares, ou près de l’Autel de Mars.

Dates

Février 27, 2026 Toute la journée

202601marsToute la journéeRepeating EventMatronalia

Description

Kalendis Martiis Denier d'argent frappé à l'effigie de Julia Mamaea, impératrice, et

Description

Kalendis Martiis

Dans l’ancienne religion romaine, les Matronalia (ou Matronales Feriae) était une fête célébrant Junon Lucina, la déesse de l’accouchement (« Junon qui apporte les enfants à la lumière »), de la maternité (mater signifie « mère » en latin) et des femmes en général. Cette célébration honorait également le rôle central des femmes dans la société et la famille.

Selon le calendrier romain originel, traditionnellement attribué à Romulus, la fête des Matronalia marquait le premier jour de l’année. Se tenant le premier mars (Martius), mois dédié à Mars, elle était également connue comme les Feriae Marti.

La date de ce festival était liée à la consécration d’un temple dédié à Juno Lucina sur la colline de l’Esquilin vers 268 av. J.-C., et pourrait aussi commémorer la paix entre les Romains et les Sabins. Ce jour-là, les femmes participaient à des rituels au temple, leurs cheveux détachés — une exception au strict code vestimentaire romain qui les obligeait habituellement à les attacher — et sans ceintures ni nœuds sur leurs vêtements.

Dans le cadre domestique, les femmes recevaient des présents de leurs maris et filles, et les époux romains étaient censés prier pour leurs épouses. Il était également attendu des femmes qu’elles préparent un repas pour les esclaves de la maison, qui bénéficiaient d’une journée de repos, à l’instar de la tradition des hommes romains durant la Saturnalia. Ce festival soulignait ainsi l’importance des femmes dans le tissu social et familial, offrant un rare moment de reconnaissance et de célébration de leur rôle dans l’antiquité romaine.

Dates

Mars 1, 2026 Toute la journée

202601marsToute la journée24Repeating EventFeriae Marti

Description

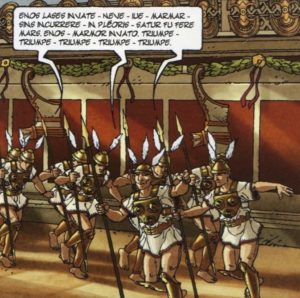

Kalendis Martiis - Ante diem nonum Kalendas Apriles La danse des prêtres

Description

Kalendis Martiis – Ante diem nonum Kalendas Apriles

Les Feriae Marti, célébrées le premier jour de mars, marquaient le début de l’année religieuse dans l’ancien calendrier romain, honorant Mars, le dieu de la guerre et du renouveau printanier. Cette fête symbolisait non seulement l’arrivée du printemps mais aussi le début des campagnes militaires, reflétant l’importance de Mars non seulement comme divinité guerrière mais aussi comme force vitale du renouveau et de la fertilité.

Les célébrations des Feriae Marti s’entrelaçaient avec des rituels propices au nouveau cycle annuel, une tradition qui a perduré même après que mars a cessé d’être le premier mois de l’année. Le premier jour, dédié au dies natalis Martis (jour de naissance de Mars), voyait une variété de rituels et de sacrifices. Les femmes sacrifiaient des coqs, tandis que les hommes offraient des animaux plus imposants comme des taureaux, des porcs, des béliers, et occasionnellement des chevaux, pour honorer le dieu.

Une des caractéristiques les plus remarquables des Feriae Marti était la procession des prêtres Saliens. Ces prêtres, vêtus d’anciens atours militaires, parcouraient la ville en frappant leurs boucliers avec leurs épées, s’arrêtant pour réaliser des danses rituelles au son de la flûte et pour chanter le Carmen Saliare, un hymne ancien dont les paroles étaient incompréhensibles même pour les Romains de l’époque. Ces danses et chants avaient lieu principalement les 1er, 9, et 23 mars, marquant ainsi des moments forts du festival.

Selon la légende, Jupiter avait envoyé sur terre l’ancile, un bouclier sacré appartenant à Mars, et déclaré que le destin de Rome était lié à sa protection. Pour prévenir sa perte ou sa destruction, le roi Numa Pompilius aurait fait fabriquer plusieurs copies de cet ancile, qui étaient conservées et vénérées dans le temple de Mars et portées en procession par les Saliens.

Les Feriae Marti comprenaient également des rites de purification, tels que le renouvellement des couronnes de laurier et du feu sacré dans le temple de Vesta, ainsi que la mise en scène de combats simulés dans le Champ de Mars, rappelant la préparation aux campagnes militaires.

Dates

Mars 1, 2026 - mars 24, 2026 (Toute la journée)

202614marsToute la journéeRepeating EventMamuralia

Description

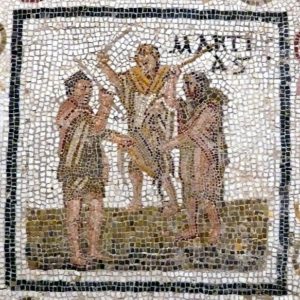

Pridie Idus Martias Panneau de mars, issu d'une mosaïque des mois (El

Description

Pridie Idus Martias

Dans l’ancienne religion romaine, les Mamuralia ou Sacrum Mamurio («Rite pour Mamurius») était un festival tenu le 14 ou le 15 mars, mentionné uniquement dans des sources de la fin de l’antiquité. Selon Joannes Lydus, un vieil homme portant des peaux d’animaux était battu rituellement avec des bâtons. Le nom est lié à Mamurius Veturius, qui, selon la tradition, était l’artisan qui avait fabriqué les boucliers rituels (ancilia) suspendus dans le temple de Mars. Comme le calendrier romain commençait à l’origine en mars, le Sacrum Mamurio est généralement considéré comme un rituel marquant la transition de l’ancienne année vers la nouvelle. Il partage certaines caractéristiques avec le rituel du bouc émissaire ou pharmakos.

Les boucliers étaient gardés par les prêtres de Mars, les Salii, qui les utilisaient dans leurs rituels. En guise de paiement, Mamurius a demandé que son nom soit préservé et commémoré dans le Carmen Saliare, un hymne chanté par les Salii lorsqu’ils manipulaient les boucliers et effectuaient leur danse armée. Des fragments de cet hymne archaïque, dont l’invocation de Mamurius, subsistent encore. Plusieurs sources mentionnent cette invocation et l’histoire de l’artisan, mais seul Lydus décrit le rituel du vieil homme battu.

Mamurius aurait également fabriqué un remplacement en bronze pour une statue en érable de Vertumnus, apportée à Rome du temps de Romulus. Il pourrait avoir été Oscan et aurait été enterré dans sa terre natale, comme le suggère la fin d’un poème sur Vertumnus, où Propertius exprime le souhait que la terre osque ne consume pas les mains habiles de Mamurius. Veturius est considéré comme un nom de famille étrusque ou osque.

Mamurius Veturius est devenu le surnom de Marcus Aurelius Marius Augustus, un ancien forgeron ou métallurgiste qui fut brièvement empereur romain en 269.

Le rituel

La description la plus complète du rituel connu sous le nom de Mamuralia nous est donnée par Joannes Lydus dans son œuvre du 6ème siècle, De mensibus (« Concernant les Mois »). Lydus rapporte qu’un vieil homme, appelé Mamurius, était vêtu de peaux d’animaux et battu avec des bâtons blancs, c’est-à-dire des branches écorcées. Cette pratique pourrait symboliquement inverser la couverture de la peau humaine lisse par des peaux d’animaux rugueuses. Bien que Lydus ne mentionne pas explicitement l’exil du vieil homme hors de la ville, les chercheurs en déduisent généralement qu’il le fut. Dans le mythe des ancilia, le personnage de Mamurius apparaît comme bienveillant, rendant sa punition imméritée.

La tardiveté de ce récit soulève des questions quant à l’authenticité ou l’ancienneté du festival, puisque les références dans les calendriers républicains et impériaux ou les sources littéraires sont absentes ou indirectes. Lydus aurait pu mal interpréter les rites Salien. Servius mentionne un jour consacré à Mamurius où les Salii « frappaient une peau en imitation de son art », c’est-à-dire les coups portés par un forgeron. Minucius Felix note que les Salii frappaient des peaux alors que les boucliers étaient portés en procession. Deux mosaïques de l’époque impériale ont été interprétées comme illustrant le rite de Mamurius. La compréhension de Mamurius par Lydus pourrait être liée aux légendes médiévales du woodwose ou homme sauvage des bois, jouant un rôle similaire dans les cérémonies d’hiver ou du Nouvel An liées à la Nuit des Rois et au carnaval.

Dates

Mars 14, 2026 Toute la journée

202617marsToute la journéeRepeating EventLiberalia

Description

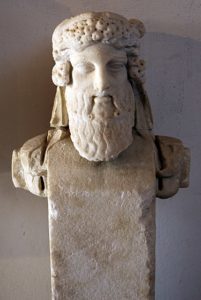

Ante diem sextum decimum Kalendas Apriles Buste de Dionysos dans le temple de Liber Pater sur

Description

Ante diem sextum decimum Kalendas Apriles

Chaque année, le 17 mars, les anciens Romains célébraient les Liberalia, une fête en l’honneur du dieu Liber Pater et de sa parèdre Libera. Cette célébration, inscrite dans l’un des plus anciens calendriers romains, nous est connue par plusieurs sources antiques qui en présentent différentes facettes. Que se passait-il lors de cette journée? Qui était vraiment ce Liber Pater? Et pourquoi cette fête a-t-elle tant évolué au fil du temps?

Les Liberalia figurent parmi les plus anciennes fêtes romaines. Comme le rappellent plusieurs sources, cette célébration était déjà inscrite dans le calendrier dit de Numa Pompilius, deuxième roi légendaire de Rome. La date du 17 mars coïncidait avec une autre fête appelée Agonium Martiale, mais comme le soulignent les historiens romains, c’est bien le nom de Liberalia qui était couramment employé par le peuple.

Les témoignages sur les Liberalia proviennent de plusieurs auteurs antiques qui, chacun à leur façon, en décrivent différents aspects :

Ovide, dans ses Fastes (III, 3725-3770), décrit avec précision un rituel caractéristique des Liberalia:

«[Le poème] a pour objet d’expliquer pourquoi une pauvre vieille femme invite les gens à s’intéresser à ses galettes».

Ces galettes (liba en latin), faites de farine, de miel et d’huile, étaient vendues par des vieilles femmes couronnées de lierre que l’écrivain Varron appelait « prêtresses de Liber ». Elles portaient de petits autels et, pour chaque gâteau vendu, en détachaient un morceau qu’elles offraient au dieu au nom de l’acheteur.

Varron confirme cette pratique dans son De lingua latina (6,14):

«Les Liberalia sont ainsi nommés parce que, ce jour-là, dans toute la ville, des vieilles femmes, prêtresses de Liber, couronnées de lierre, sont assises avec des gâteaux et un petit foyer, sacrifiant pour ceux qui achètent».

Tertullien, dans son Apologétique (42), ajoute un autre aspect de la fête : ce jour-là, chaque famille romaine avait l’habitude de dîner dans la rue, devant la porte de sa maison.

La procession phallique

Saint Augustin, dans La Cité de Dieu (7,21), évoque une procession beaucoup plus licencieuse qui avait lieu à Lavinium, ville proche de Rome:

«Car ce membre honteux, placé avec grand honneur sur un petit chariot, était d’abord promené à travers les carrefours des campagnes, puis conduit jusqu’à la ville».

Cette procession phallique, symbole de fertilité, scandalisait évidemment Augustin, qui décrit les Liberalia de Lavinium comme une fête d’un mois entier où régnait « une grande licence d’obscénité » et où « on utilisait les mots les plus infâmes ».

Virgile, dans ses Géorgiques (2,380-389), associe Bacchus (nom grec de Liber) à des célébrations rurales liées aux vendanges, où l’on sacrifiait un bouc, où l’on présentait des pièces de théâtre et où l’on suspendait des petits masques aux pins:

«Ils prennent des visages terribles faits d’écorce creusée, et t’invoquent, Bacchus, par des chants joyeux, et pour toi suspendent de petits masques flexibles au haut d’un pin».

La prise de la toge virile: un rite de passage

Au-delà des aspects religieux, les Liberalia marquaient un moment crucial dans la vie des jeunes Romains: la prise de la toge virile. Cette cérémonie symbolisait le passage de l’enfance à l’âge adulte pour les jeunes hommes, généralement âgés de 15 ou 16 ans.

Le déroulement de cette cérémonie nous est connu par plusieurs témoignages anciens. Ovide (Fastes, III, 3771-3790) s’interroge sur les raisons de cette association:

«Il me reste à trouver pourquoi on remet la toge virile aux enfants, le jour de ta fête, radieux Bacchus».

Et il propose quatre explications possibles:

- Parce que Bacchus semble toujours un enfant ou un adolescent

- Parce que les pères confient leurs enfants à Liber Pater (Liber le Père)

- En raison du jeu de mots entre «Liber» (le dieu) et «libre» (ce que deviennent les jeunes hommes)

- Parce que beaucoup de gens de la campagne venaient en ville ce jour-là pour les jeux en l’honneur de Liber et Cérès

La cérémonie elle-même comportait plusieurs étapes solennelles :

- Le matin, un sacrifice aux Lares (divinités protectrices du foyer)

- L’abandon de la bulla praetexta (amulette protectrice) et des autres insignes de l’enfance

- Le revêtement de la toge blanche (toga pura ou libera)

- Une procession solennelle jusqu’au Forum pour présenter le jeune homme à la cité

- Un sacrifice au Capitole pour honorer les dieux de l’État

Liber Pater : un dieu aux multiples visages

Qui était vraiment le dieu honoré lors des Liberalia? Les sources antiques nous présentent plusieurs facettes de Liber Pater:

À l’origine, Liber était une divinité italique associée à la fertilité et à la croissance. Son nom même, comme l’expliquent les étymologistes modernes, est lié au verbe « croître ». C’était un dieu agricole, protecteur des semences, qui formait une triade avec Cérès (déesse des moissons) et Libera.

Avec l’influence grecque, Liber fut progressivement assimilé à Dionysos/Bacchus. Cicéron, dans son De natura deorum (2,62), distingue d’ailleurs trois Liber différents:

- Le fils de Sémélé (le Dionysos grec)

- Celui qui est honoré avec Cérès et Libera

- Celui qui est connu par une religion mystérique

Cette différenciation montre bien la complexité de cette figure divine qui pouvait être perçue différemment selon les contextes et les époques.

La perception de Liber/Bacchus fut profondément affectée par le scandale des Bacchanales en 186 av. J.-C. L’historien Tite-Live nous raconte dans son livre 39 comment ce culte, jugé dangereux pour l’ordre public, fut sévèrement réprimé par le Sénat romain. On accusait les adeptes de ces cérémonies nocturnes de se livrer à toutes sortes d’excès et de constituer un «État dans l’État».

Ce scandale explique en partie pourquoi les auteurs romains, comme Ovide, cherchent ensuite à «purifier» l’image de Liber, en le distinguant clairement du Bacchus des cultes extatiques.

La reconstruction d’Ovide: un Liber civilisateur

Dans sa description des Liberalia, Ovide opère un travail particulièrement intéressant de «reconstruction» de la figure de Liber, comme l’a bien montré la chercheuse Dóra Kovács. Le poète présente Liber comme un dieu civilisateur:

Contrairement à la tradition qui attribuait cette découverte à Aristée, Ovide fait de Liber l’inventeur du miel. Dans un récit original (Fastes, III, 3735-3760), il raconte comment le dieu, durant son retour d’Orient, attira des abeilles grâce au son des cymbales de son cortège, puis les recueillit dans un arbre creux, découvrant ainsi le miel.

Cette histoire sert à expliquer pourquoi on offre des gâteaux de miel à Liber, mais elle présente aussi le dieu comme un organisateur, capable de rassembler les abeilles éparses en une communauté productive.

Ovide présente également Liber comme le premier à avoir offert des sacrifices à Jupiter après ses conquêtes en Orient:

«Tu fus le premier à offrir de la cannelle et de l’encens pris à l’ennemi, ainsi que les chairs rôties du bœuf de ton triomphe».

Cette présentation rapproche Liber de Prométhée, le héros civilisateur grec qui institua le sacrifice.

Les Liberalia étaient bien plus qu’une simple fête religieuse. Elles s’inscrivaient dans un contexte politique complexe :

Le temple de Liber, Libera et Cérès sur l’Aventin était un centre important pour la plèbe romaine. La connexion entre Liber et l’idée politique de libertas (liberté) était forte, comme le souligne Kovács. D’ailleurs, jusqu’en 153 av. J.-C., les magistrats romains prenaient leurs fonctions aux ides de mars, deux jours seulement avant les Liberalia.

L’époque d’Ovide correspond au règne d’Auguste, qui menait une politique de restauration religieuse. Le temple de l’Aventin était alors en ruines et ne fut restauré qu’en 17 apr. J.-C., sous Tibère. La version des Liberalia que nous présente Ovide s’inscrit donc dans cette politique de «romanisation» des cultes, éliminant les aspects jugés trop étrangers ou subversifs.

En savoir plus

- Kovács, Dóra, Liberalia in Ovid – Liber in the Roman religion, in Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, Vol. 46, 2010, p. 307-318.

Sources antiques citées

- Ovide, Fastes, III, 3711-3790

- Varron, De lingua latina, 6,14

- Tertullien, Apologétique, 42

- Saint Augustin, La Cité de Dieu, 7,21

- Virgile, Géorgiques, 2,380-389

- Cicéron, De natura deorum, 2,62

- Tite-Live, Livre 39 (sur les Bacchanales)

Dates

Mars 17, 2026 Toute la journée