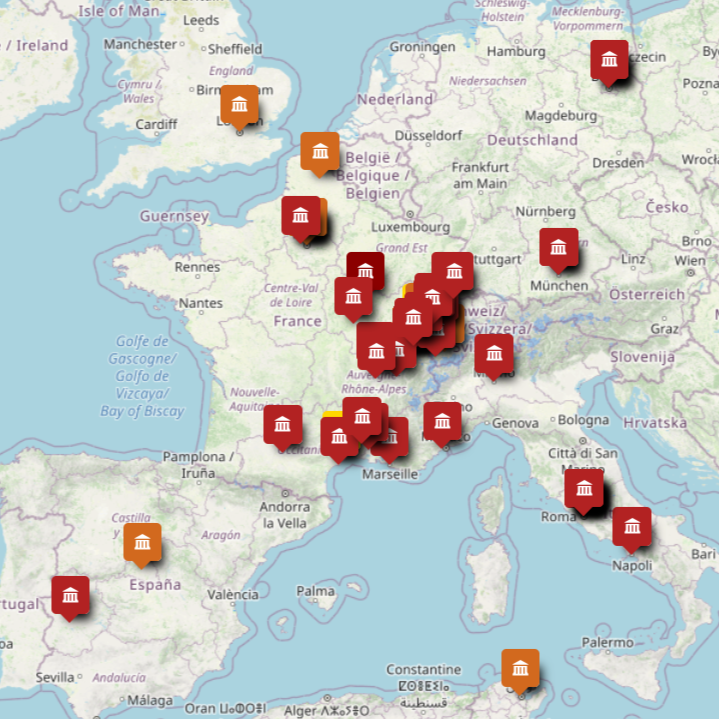

Nunc est bibendum est une association culturelle sans but lucratif dédiée à l'évocation de l'Antiquité par les arts de la table.

Les nouveautés du site

Exposition(s) ou festival(s) en vedette

janvier

Description

Le Musée romain de Nyon présente une exposition évolutive – réalisée avec le concours de l’Archéologie cantonale, Archeodunum Investigations Archéologiques SA et des Services de la culture et d’architecture de

Description

Le Musée romain de Nyon présente une exposition évolutive – réalisée avec le concours de l’Archéologie cantonale, Archeodunum Investigations Archéologiques SA et des Services de la culture et d’architecture de la Ville de Nyon – sur l’un des principaux édifices antiques de Nyon, son amphithéâtre.

Depuis sa découverte en 1996, l’amphithéâtre de Nyon attise l’intérêt et suscite de nombreuses questions. Avec l’exposition « Amphithéâtre? », le Musée romain souhaite apporter des explications, des réponses et des pistes de réflexion sur le passé, le présent et le futur de l’édifice. Il devient également, le temps de l’exposition, la maison du projet de valorisation du monument, qui connaît une évolution remarquable suite au crédit d’études voté par le Conseil communal en août 2022.

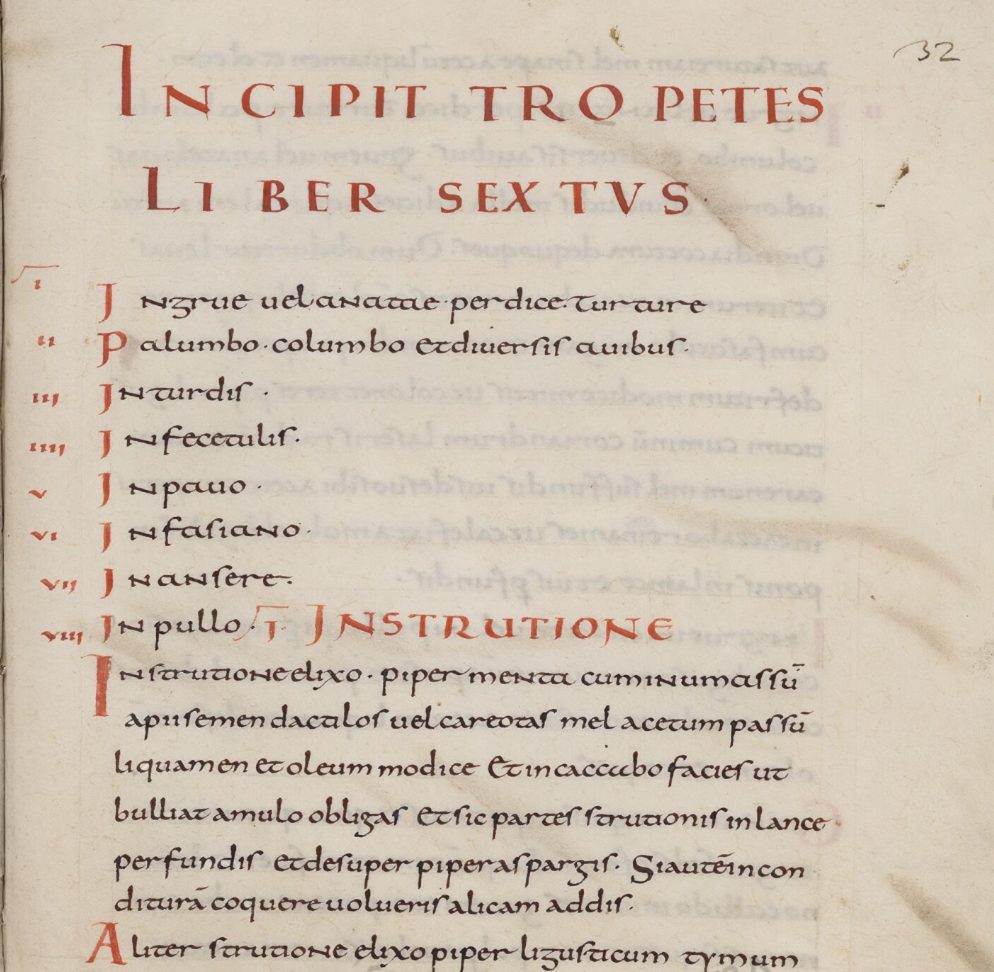

L’exposition explore l’amphithéâtre à travers des questions. Sont interrogés tour à tour sa construction, sa localisation, son âge et son ensevelissement, sa fonction, ou encore la place des animaux, des gladiateurs et des femmes dans l’arène. Une sélection de blocs, inscriptions, monnaies, petits objets trouvés sur le site sont présentés et expliqués selon les connaissances basées sur le travail des archéologues.

Description

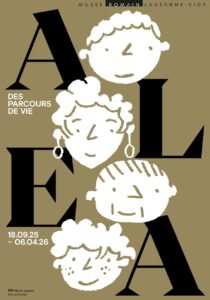

À travers une exposition et un programme culturel foisonnant, Alea propose une réflexion sur

Description

À travers une exposition et un programme culturel foisonnant, Alea propose une réflexion sur les parcours de vie. À la lumière des trajectoires d’hommes et de femmes de l’Antiquité, elle invite à interroger nos propres libertés de choix et d’action, à l’heure où l’égalité est plus que jamais au coeur des débats.

Exposition

Au 2e siècle apr. J.-C., l’Empire romain compte plus de 50 millions d’habitants. Toutes et tous n’y mènent pas la même vie. Hommes, femmes, pauvres, riches, citoyens, esclaves… La société se compose d’une multitude de catégories sociales. Chacune d’entre elles implique des droits, des devoirs et des privilèges différents.

L’exposition Alea vous invite à suivre les membres d’une famille gallo-romaine fictive et à partager avec eux quelques étapes marquantes de leur parcours de vie. La matrone Alba, l’esclave Aptus, la jeune Flora ou son cousin Secundus : qui accompagnerez-vous durant votre visite ?

Parcours enfant dès 10 ans

Programme culturel

Les activités du programme culturel approfondissent les thématiques de l’exposition Alea et ouvrent de nouvelles pistes entre passé et présent. En famille ou entre amis, glissez-vous dans la peau de personnages ayant vécu dans la région il y a 2’000 ans, interrogez-vous sur les parcours atypiques ou minoritaires, prenez la plume pour donner vie à des objets ou menez l’enquête avec des archéologues.

Dates

Septembre 19, 2025 - avril 6, 2026 (Toute la journée)

Description

Pour marquer son jubilé, Lugdunum – Musée et théâtres romains présente une grande exposition qui explore le rapport à l’art et à l’héritage culturel il y a 2 000 ans. Qu’est-ce

Description

Pour marquer son jubilé, Lugdunum – Musée et théâtres romains présente une grande exposition qui explore le rapport à l’art et à l’héritage culturel il y a 2 000 ans.

Qu’est-ce que l’art pour les Romains ? Où se situe l’art dans la cité ? Quel est le statut de l’artiste ? Quel rapport les Romains ont-ils avec l’art grec ?

Rencontrez des œuvres d’exception, provenant de France et d’Italie, et plongez dans l’univers de l’art chez les Romains.

Dates

Octobre 3, 2025 - juin 7, 2026 (Toute la journée)

février

Description

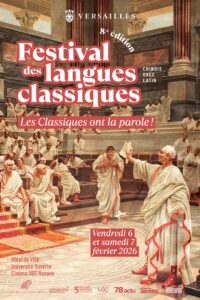

Deux jours dédiés au latin, au grec et au chinois ! Un programme imaginé

Description

Deux jours dédiés au latin, au grec et au chinois ! Un programme imaginé pour faire vivre ces langues : des conférences, du cinéma, des spectacles et des ateliers accessibles à tous à l’Université Ouverte de Versailles et à l’Hôtel de Ville.

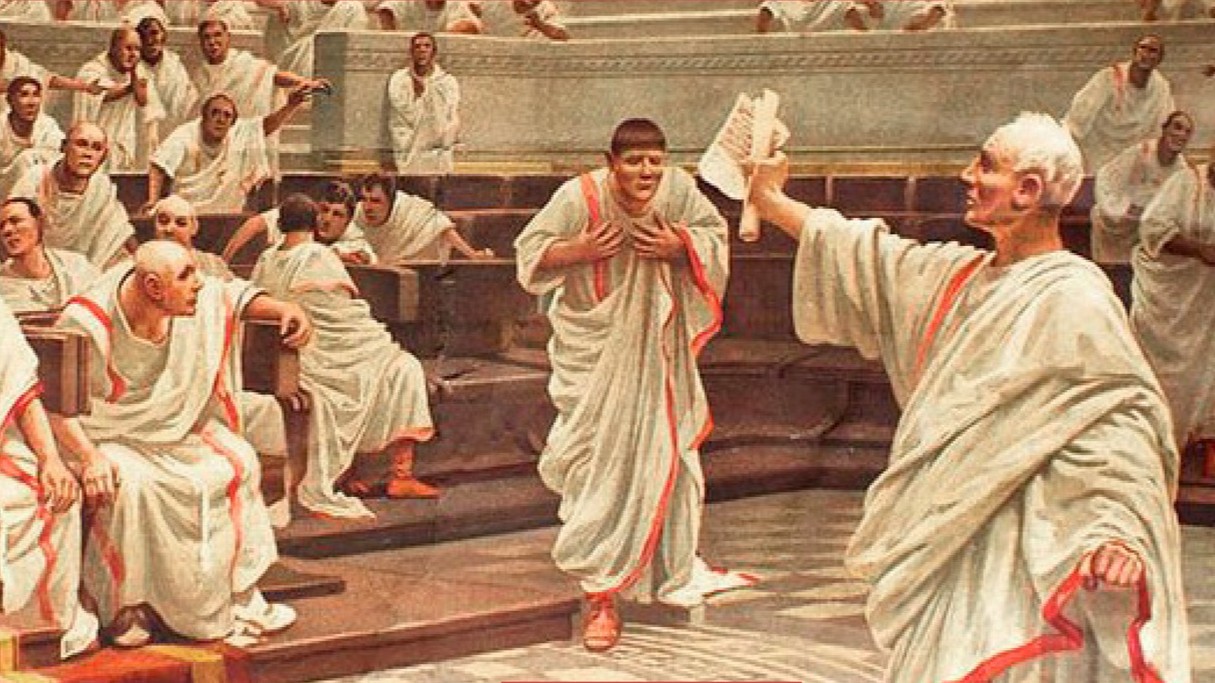

Les vendredi 6 et samedi 7 février aura lieu la 8ème édition 2026 du Festival des langues classiques. Rencontres, lectures et tables rondes auront lieu cette année encore à l’Université Ouverte et à l’hôtel de Ville de Versailles. Lors de cette édition, le festival explorera les différentes formes de l’oralité dans l’Antiquité, réunies sous une bannière commune : « Les classiques ont la parole ».

À travers des conférences animées par des spécialistes reconnus, des débats littéraires et des ateliers interactifs, le festival mettra en lumière les pratiques et les règles, mais aussi les mythes et les rites qui entourent la parole dans les cultures grecque, latine, chinoise, et au-delà. Parfois aujourd’hui encore, dans nos hémicycles et nos prétoires.

Comme depuis sa création en 2019, le festival accordera une attention particulière aux jeunes publics, en consacrant sa première journée aux scolaires, du CM1 au lycée, ainsi qu’aux étudiants. La transmission du savoir est au cœur de notre démarche, en partenariat étroit avec les établissements du territoire. Le festival a pour premier objectif, avec le concours de leurs enseignants, d’éveiller leur curiosité et de les inviter à explorer de riches patrimoines culturels, souvent pleins de surprises autant que de leçons pour notre temps.

Dates

Février 6, 2026 - février 7, 2026 (Toute la journée)

Les prochaines fêtes du calendrier romain

février

202605févToute la journée17Repeating EventFORNACALIA

Description

Nonis Februariis - Ante diem tertium decimum Kalendas Martias

Description

Nonis Februariis – Ante diem tertium decimum Kalendas Martias

EN BREF. Les Fornacalia étaient une fête romaine de février consacrée à la torréfaction du far (amidonnier). Chaque curie célébrait à sa date, mais les retardataires se rattrapaient le 17 février lors de la Fête des Sots (Stultorum feriae). Cette tradition révèle une Rome archaïque où le grain devait être transformé par le feu pour devenir pur et apte au sacrifice!

Les Fornacalia, fête des fours dans la Rome antique

Les Fornacalia faisaient partie des feriae conceptivae, fêtes dont la date était proclamée chaque année par le curio maximus. Ovide souligne ce fonctionnement inhabituel: les dates et lieux de célébration des différentes curies étaient affichés sur le Forum, signe d’une organisation déjà perçue comme archaïque à l’époque impériale.

Cette structure renvoie à la Rome des origines, lorsque la cité était divisée en trente curies, circonscriptions civico-religieuses attribuées par la tradition à Romulus. À l’époque d’Ovide, beaucoup de citoyens ne savaient plus à quelle curie ils appartenaient, ce qui explique l’existence d’un dernier jour commun.

Le 17 février: la Fête des Sots

Le dernier jour des Fornacalia, le 17 février, coïncidait avec les Quirinalia, fête dédiée à Quirinus, Romulus divinisé. Ovide lie explicitement les deux célébrations en demandant: «Pourquoi ce même jour est-il aussi appelé la Fête des Sots?» (Fastes II, 513). Les Stultorum feriae représentaient l’ultime occasion pour ceux qui ignoraient leur curie ou avaient manqué leur date de participer au rite.

Le poète en donne une explication ironique: les «sots» sont ceux qui ne connaissent plus leur place dans une institution devenue fossile, mais toujours opérante sur le plan rituel.

Fornax et la transformation rituelle du grain

La fête était dédiée à Fornax, déesse du four domestique et de la cuisson du grain. La torréfaction du far ne répondait pas seulement à une contrainte technique: elle constituait une exigence religieuse fondamentale.

Pline l’Ancien, citant l’annaliste Hemina, attribue ces prescriptions au roi Numa: le far devait être torréfié non seulement parce qu’il était ainsi plus salubre, mais surtout parce qu’il n’était pur pour le rite qu’après transformation par le feu (Histoire naturelle XVIII, 2, 8). Cette règle conditionnait la fabrication de la mola salsa, farine salée indispensable à tout sacrifice romain et à l’acte d’immolatio –notre verbe «immoler» vient de là.

L’historien établit un lien direct entre l’institution des Fornacalia et celle des Terminalia (23 février), fêtes des bornes de champs, soulignant ainsi la cohérence du système religieux agraire attribué à Numa. Fornax s’inscrivait dans un panthéon de divinités spécialisées : Seia pour les semailles, Segesta pour les moissons, formant avec elle une triade protectrice du cycle céréalier complet. Pline mentionne mystérieusement une troisième puissance agraire dont «la religion interdit de nommer [le nom] sous un toit», généralement identifiée à Tutilina, protectrice des grains entreposés –tabou religieux dont nous ignorons l’origine exacte.

Le far, de la nourriture au sacrifice

Cette double dimension –technique et sacrée– de la torréfaction s’explique par le statut même du far dans la société romaine primitive. Céréale de base de la Rome archaïque, il était consommé notamment sous forme de puls (bouillie), avant la diffusion du pain. «Les anciens semaient l’amidonnier, moissonnaient l’amidonnier, et l’amidonnier récolté, ils l’offraient en prémices à Cérès», précise Ovide (Fastes II, 519-520).

La torréfaction permettait de séparer le grain de ses glumes et glumelles très adhérentes, facilitant ensuite le broyage au pilon. Mais son rôle dépassait largement l’alimentation quotidienne: une fois transformé par le feu, le far devenait matière sacrificielle.

Ovide rappelle cependant que l’opération était risquée: «tantôt en balayant, ils recueillaient des cendres noires en lieu d’amidonnier, tantôt les flammes ravageaient même leurs huttes » (Fastes II, 523-524). Face à ces dangers qui menaçaient un geste religieux essentiel, les Romains créèrent une divinité protectrice spécialisée. Comme l’explique le poète: «Fornax devient une déesse: confiants en Fornax, les paysans la supplient de protéger leurs récoltes» (Fastes II, 525-526).

Célébrations familiales et collectives

Les Fornacalia se déroulaient à deux niveaux. Dans le cadre familial, chaque maisonnée procédait à un sacrifice devant son four, suivi d’un repas où la farine constituait l’élément principal. Cette dimension privée soulignait l’importance du foyer comme centre de la vie domestique. Dans la Rome archaïque, la torréfaction était essentiellement une tâche féminine, confiée aux femmes de la maison sous la protection de Fornax.

Au niveau collectif, les membres de chaque curie se réunissaient sur le Forum, dans un emplacement spécialement désigné et identifié par des affiches. Ils y apportaient leur amidonnier pour le faire griller collectivement et procédaient à des sacrifices communs sous la direction du curion de leur circonscription.

Une fête de seuil saisonnier

Les Fornacalia s’inscrivaient dans le cycle des fêtes de février, mois consacré à la purification et à la préparation du renouveau printanier. Pour les Romains primitifs, qui faisaient commencer le printemps vers le 17 février, cette célébration marquait la fin de l’hiver et la transition vers la belle saison, période où l’on consommait les grains torréfiés de l’année précédente en attendant la prochaine moisson.

Elle formait un pendant avec les Fordicidia du 15 avril, créant ainsi un cycle agraire complet. Ces deux fêtes, impliquant toutes deux les curies, encadraient rituellement la période décisive des activités agricoles printanières. Il est tentant de noter que le 17 février associait deux formes de transformation rituelle: celle de Romulus en Quirinus par l’apothéose, et celle du far en matière sacrée par le feu. Les deux célébrations partageaient cette idée de passage du profane au divin.

Longévité et signification

Attribuées à l’époque royale (8e siècle avant notre ère), les Fornacalia sont encore mentionnées par Lactance au début du 4e siècle de notre ère (Institutions divines I, 20, 35), preuve de leur remarquable longévité. Même après l’arrivée des boulangers professionnels grecs en 171 avant notre ère, qui marqua la fin de la boulangerie exclusivement domestique, la célébration conserva sa raison d’être: la préparation de la mola salsa demeurait indispensable aux sacrifices.

Cette persistance s’explique par l’enracinement profond de la fête dans les nécessités à la fois techniques et religieuses de la société romaine.

Sources antiques

- OVIDE, Fastes, II, 475-638.

- PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, XVIII, 2.

- LACTANCE, Institutions divines, I, 20, 35.

👉 Toutes les fêtes du calendrier romain

Versione italiana

IN BREVE. Le Fornacalia erano una festa romana di febbraio consacrata alla torrefazione del farro. Ogni curia celebrava alla data assegnata, ma i ritardatari si rifacevano il 17 febbraio durante la Festa degli Stolti (Stultorum feriae). Questa tradizione rivela una Roma arcaica dove il grano doveva essere trasformato dal fuoco per diventare puro e adatto al sacrificio!

Le Fornacalia, festa dei forni nella Roma antica

Le Fornacalia facevano parte delle feriae conceptivae, feste la cui data veniva proclamata ogni anno dal curio maximus. Ovidio sottolinea questo funzionamento insolito: le date e i luoghi di celebrazione delle diverse curie erano affissi sul Foro, segno di un’organizzazione già percepita come arcaica in epoca imperiale.

Questa struttura rimanda alla Roma delle origini, quando la città era divisa in trenta curie, circoscrizioni civico-religiose attribuite dalla tradizione a Romolo. All’epoca di Ovidio, molti cittadini non sapevano più a quale curia appartenessero, il che spiega l’esistenza di un ultimo giorno comune.

Il 17 febbraio: la Festa degli Stolti

L’ultimo giorno delle Fornacalia, il 17 febbraio, coincideva con i Quirinalia, festa dedicata a Quirino, Romolo divinizzato. Ovidio collega esplicitamente le due celebrazioni chiedendo: «Perché questo stesso giorno è anche chiamato la Festa degli Stolti?» (Fasti II, 513). Le Stultorum feriae rappresentavano l’ultima occasione per coloro che ignoravano la propria curia o avevano mancato la loro data di partecipare al rito.

Il poeta ne dà una spiegazione ironica: gli «stolti» sono coloro che non conoscono più il loro posto in un’istituzione diventata fossile, ma ancora operante sul piano rituale.

Fornax e la trasformazione rituale del grano

La festa era dedicata a Fornax, dea del forno domestico e della cottura del grano. La torrefazione del farro non rispondeva soltanto a un vincolo tecnico: costituiva un’esigenza religiosa fondamentale.

Plinio il Vecchio, citando l’annalista Emina, attribuisce queste prescrizioni al re Numa: il farro doveva essere torrefatto non soltanto perché era così più salubre, ma soprattutto perché non era puro per il rito se non dopo la trasformazione attraverso il fuoco (Storia naturale XVIII, 2, 8). Questa regola condizionava la fabbricazione della mola salsa, farina salata indispensabile a ogni sacrificio romano e all’atto dell’immolatio –il nostro verbo «immolare» viene da lì.

Lo storico stabilisce un legame diretto tra l’istituzione delle Fornacalia e quella dei Terminalia (23 febbraio), feste dei confini dei campi, sottolineando così la coerenza del sistema religioso agrario attribuito a Numa. Fornax si inscriveva in un pantheon di divinità specializzate: Seia per le semine, Segesta per i raccolti, formando con essa una triade protettrice del ciclo cerealicolo completo. Plinio menziona misteriosamente una terza potenza agraria il cui nome «la religione vieta di pronunciare sotto un tetto», generalmente identificata con Tutilina, protettrice dei grani immagazzinati –tabù religioso di cui ignoriamo l’origine esatta.

Il farro, dal nutrimento al sacrificio

Questa doppia dimensione –tecnica e sacra– della torrefazione si spiega con lo statuto stesso del farro nella società romana primitiva. Cereale di base della Roma arcaica, era consumato in particolare sotto forma di puls (pappa), prima della diffusione del pane. «Gli antichi seminavano il farro, mietevano il farro, e il farro raccolto lo offrivano come primizie a Cerere», precisa Ovidio (Fasti II, 519-520).

La torrefazione permetteva di separare il grano dalle sue glume e glumelle molto aderenti, facilitando poi la macinazione nel mortaio. Ma il suo ruolo superava largamente l’alimentazione quotidiana: una volta trasformato dal fuoco, il farro diventava materia sacrificale.

Ovidio ricorda tuttavia che l’operazione era rischiosa: «ora spazzando raccoglievano ceneri nere al posto del farro, ora le fiamme devastavano persino le loro capanne» (Fasti II, 523-524). Di fronte a questi pericoli che minacciavano un gesto religioso essenziale, i Romani crearono una divinità protettrice specializzata. Come spiega il poeta: «Fornax diventa una dea: fiduciosi in Fornax, i contadini la supplicano di proteggere i loro raccolti» (Fasti II, 525-526).

Celebrazioni familiari e collettive

Le Fornacalia si svolgevano a due livelli. Nell’ambito familiare, ogni nucleo domestico procedeva a un sacrificio davanti al proprio forno, seguito da un pasto dove la farina costituiva l’elemento principale. Questa dimensione privata sottolineava l’importanza del focolare come centro della vita domestica. Nella Roma arcaica, la torrefazione era essenzialmente un compito femminile, affidato alle donne della casa sotto la protezione di Fornax.

A livello collettivo, i membri di ogni curia si riunivano sul Foro, in un luogo appositamente designato e identificato da cartelli. Vi portavano il loro farro per farlo arrostire collettivamente e procedevano a sacrifici comuni sotto la direzione del curione della loro circoscrizione.

Una festa di soglia stagionale

Le Fornacalia si inscrivevano nel ciclo delle feste di febbraio, mese consacrato alla purificazione e alla preparazione del rinnovamento primaverile. Per i Romani primitivi, che facevano cominciare la primavera verso il 17 febbraio, questa celebrazione segnava la fine dell’inverno e la transizione verso la bella stagione, periodo in cui si consumavano i grani torrefatti dell’anno precedente in attesa del prossimo raccolto.

Formava un pendant con le Fordicidia del 15 aprile, creando così un ciclo agrario completo. Queste due feste, implicando entrambe le curie, incorniciavano ritualmente il periodo decisivo delle attività agricole primaverili. È tentante notare che il 17 febbraio associava due forme di trasformazione rituale: quella di Romolo in Quirino attraverso l’apoteosi, e quella del farro in materia sacra attraverso il fuoco. Le due celebrazioni condividevano quest’idea di passaggio dal profano al divino.

Longevità e significato

Attribuite all’epoca regia (VIII secolo prima della nostra era), le Fornacalia sono ancora menzionate da Lattanzio all’inizio del IV secolo della nostra era (Istituzioni divine I, 20, 35), prova della loro notevole longevità. Anche dopo l’arrivo dei panettieri professionisti greci nel 171 prima della nostra era, che segnò la fine della panificazione esclusivamente domestica, la celebrazione conservò la sua ragion d’essere: la preparazione della mola salsa rimaneva indispensabile ai sacrifici.

Questa persistenza si spiega con il radicamento profondo della festa nelle necessità al tempo stesso tecniche e religiose della società romana. Le Fornacalia offrono così uno sguardo stupefacente sulla Roma arcaica, dove ogni gesto tecnico si accompagnava a un inquadramento religioso, e dove un’istituzione legata alle curie sopravvive in epoca imperiale come fossile amministrativo.

Fonti antiche

- OVIDIO, Fasti, II, 513-532.

- PLINIO IL VECCHIO, Storia naturale, XVIII, 2, 8.

- LATTANZIO, Istituzioni divine, I, 20, 35.

👉 Tutte le feste del calendario romano

English version

IN BRIEF. The Fornacalia was a Roman festival in February dedicated to the roasting of emmer wheat (far). Each curia celebrated on its assigned date, but latecomers could make up for it on February 17th during the Festival of Fools (Stultorum feriae). This tradition reveals an archaic Rome where grain had to be transformed by fire to become pure and suitable for sacrifice!

The Fornacalia, festival of ovens in ancient Rome

The Fornacalia was part of the feriae conceptivae, festivals whose date was proclaimed each year by the curio maximus. Ovid emphasizes this unusual arrangement: the dates and locations for celebrating the different curiae were posted on the Forum, a sign of an organization already perceived as archaic in the imperial era.

This structure harks back to early Rome, when the city was divided into thirty curiae, civic-religious districts attributed by tradition to Romulus. In Ovid’s time, many citizens no longer knew which curia they belonged to, which explains the existence of a final common day.

February 17th: the Festival of Fools

The last day of the Fornacalia, February 17th, coincided with the Quirinalia, a festival dedicated to Quirinus, the deified Romulus. Ovid explicitly links the two celebrations by asking: « Why is this same day also called the Festival of Fools? » (Fasti II, 513). The Stultorum feriae represented the final opportunity for those who were unaware of their curia or had missed their date to participate in the rite.

The poet offers an ironic explanation: the « fools » are those who no longer know their place in an institution that has become a fossil, yet remains operative on the ritual level.

Fornax and the ritual transformation of grain

The festival was dedicated to Fornax, goddess of the domestic oven and grain roasting. The roasting of emmer wheat was not merely a technical constraint: it constituted a fundamental religious requirement.

Pliny the Elder, citing the annalist Hemina, attributes these prescriptions to King Numa: emmer wheat had to be roasted not only because it was more wholesome that way, but above all because it was not pure for ritual use until after transformation by fire (Natural History XVIII, 2, 8). This rule governed the making of mola salsa, salted flour essential to every Roman sacrifice and to the act of immolatio.

The historian establishes a direct link between the institution of the Fornacalia and that of the Terminalia (February 23rd), festivals of field boundaries, thus emphasizing the coherence of the agrarian religious system attributed to Numa. Fornax was part of a pantheon of specialized deities: Seia for sowing, Segesta for harvests, forming with her a protective triad of the complete cereal cycle. Pliny mysteriously mentions a third agrarian power whose name « religion forbids pronouncing under a roof, » generally identified as Tutilina, protector of stored grain –a religious taboo whose exact origin we do not know.

Emmer wheat, from food to sacrifice

This dual dimension –technical and sacred– of roasting is explained by the very status of emmer wheat in primitive Roman society. The staple cereal of archaic Rome, it was consumed primarily as puls (porridge), before the spread of bread. « The ancients sowed emmer wheat, harvested emmer wheat, and the harvested emmer wheat they offered as first fruits to Ceres, » Ovid specifies (Fasti II, 519-520).

Roasting allowed the grain to be separated from its tightly adhering glumes and lemmas, then facilitating grinding in a mortar. But its role far exceeded daily nutrition: once transformed by fire, emmer wheat became sacrificial material.

Ovid reminds us, however, that the operation was risky: « sometimes while sweeping they gathered black ashes instead of emmer wheat, sometimes the flames even ravaged their huts » (Fasti II, 523-524). Faced with these dangers that threatened an essential religious act, the Romans created a specialized protective deity. As the poet explains: « Fornax becomes a goddess: trusting in Fornax, the farmers beseech her to protect their crops » (Fasti II, 525-526).

Family and collective celebrations

The Fornacalia took place on two levels. In the family context, each household performed a sacrifice before its oven, followed by a meal where flour was the main element. This private dimension emphasized the importance of the hearth as the center of domestic life. In archaic Rome, roasting was essentially a feminine task, entrusted to the women of the house under Fornax’s protection.

At the collective level, members of each curia gathered on the Forum, in a specially designated location identified by notices. They brought their emmer wheat to roast it collectively and performed communal sacrifices under the direction of the curio of their district.

A festival of seasonal threshold

The Fornacalia was part of the cycle of February festivals, a month devoted to purification and preparation for spring renewal. For primitive Romans, who marked the beginning of spring around February 17th, this celebration signaled the end of winter and the transition to the fair season, a period when roasted grain from the previous year was consumed while awaiting the next harvest.

It formed a counterpart to the Fordicidia of April 15th, thus creating a complete agrarian cycle. These two festivals, both involving the curiae, ritually framed the decisive period of spring agricultural activities. It is tempting to note that February 17th associated two forms of ritual transformation: that of Romulus into Quirinus through apotheosis, and that of emmer wheat into sacred matter through fire. Both celebrations shared this idea of passage from the profane to the divine.

Longevity and significance

Attributed to the royal period (8th century BCE), the Fornacalia is still mentioned by Lactantius in the early 4th century CE (Divine Institutes I, 20, 35), proof of its remarkable longevity. Even after the arrival of Greek professional bakers in 171 BCE, which marked the end of exclusively domestic baking, the celebration retained its reason for being: the preparation of mola salsa remained essential for sacrifices.

This persistence is explained by the festival’s deep roots in both the technical and religious necessities of Roman society. The Fornacalia thus offers a striking glimpse into archaic Rome, where every technical act was accompanied by religious oversight, and where an institution tied to the curiae survives into the imperial era as an administrative fossil.

Ancient sources

- OVID, Fasti, II, 513-532.

- PLINY THE ELDER, Natural History, XVIII, 2, 8.

- LACTANTIUS, Divine Institutes, I, 20, 35.

Dates

Février 5, 2026 - février 17, 2026 (Toute la journée)

202613févToute la journée15Repeating EventLupercalia

Description

Les Lupercales, célébrées dans la Rome antique du 13 au

Description

Les Lupercales, célébrées dans la Rome antique du 13 au 15 février, étaient des fêtes de purification et de fertilité en l’honneur de Faunus, dieu des forêts et des troupeaux. Situées près de la grotte du Lupercal au pied du mont Palatin, ces cérémonies impliquaient le sacrifice d’un bouc par les luperques, prêtres de Faunus, et des rituels de flagellation destinés à favoriser la fécondité des femmes. Inspirées par la légende de Romulus et Remus, nourris par une louve, ces rites marquaient la fin de l’année romaine et symbolisaient un passage et une régénération. Le festival comportait également des courses dans Rome où les jeunes hommes, vêtus de peaux de bouc, fouettaient les femmes pour encourager la procréation. Malgré les tentatives de réforme et les interdictions, notamment celles liées à l’édit de Milan et aux critiques chrétiennes, les Lupercales perdurèrent jusqu’à la période byzantine. La découverte en 2007 d’une grotte pouvant être le Lupercal historique souligne l’importance de ce festival dans l’antiquité romaine, malgré les débats sur son identification précise.

Lire notre article:

Saint-Valentin, quand les luperques calent

👉 Toutes les fêtes du calendrier romain

Dates

Février 13, 2026 - février 15, 2026 (Toute la journée)

202613févToute la journée21Repeating EventParentalia

Description

Les Parentalia ou dies parentales («jours des ancêtres») étaient une fête de neuf jours tenue en l'honneur des ancêtres familiaux, commençant le 13 février. Bien que les Parentalia fussent une fête

Description

Les Parentalia ou dies parentales («jours des ancêtres») étaient une fête de neuf jours tenue en l’honneur des ancêtres familiaux, commençant le 13 février.

Bien que les Parentalia fussent une fête du calendrier religieux romain, leurs observances étaient principalement domestiques et familiales. Cependant, l’importance de la famille pour l’État romain s’exprimait par des cérémonies publiques le premier jour, aux Ides de février, lorsqu’une Vestale menait un rite pour les di parentes collectifs de Rome au tombeau de Tarpeia.

Ovide décrit des offrandes sacrées (sacrificia) de guirlandes de fleurs, de blé, de sel, de pain imbibé de vin et de violettes aux « ombres des morts » (Manes ou Di Manes) dans les tombes familiales, qui étaient situées en dehors de la limite sacrée de Rome (pomerium). Ces observances visaient à renforcer les obligations mutuelles et les liens protecteurs entre les vivants et les morts et constituaient un devoir légal du paterfamilias (chef de la famille). Les Parentalia se terminaient le 21 février avec les rites de minuit des Feralia, lorsque le paterfamilias s’adressait aux aspects malveillants et destructeurs de ses Manes.

Les Feralia étaient un rite d’apaisement et d’exorcisme : Ovide les considérait comme une affaire plus rustique, primitive et ancienne que les Parentalia eux-mêmes. Il semble qu’elles fonctionnaient comme un rituel de purification pour la Caristia, célébrée le lendemain, lorsque la famille tenait un banquet informel pour célébrer les liens affectueux entre eux et leurs ancêtres bienveillants (Lares). L’accent mis sur le culte collectif des Manes et des di parentes implique une conception de l’au-delà comme vague et dépourvue d’individuation. Dans des cultes ultérieurs, ils se voient attribuer des qualités personnelles, et dans le culte impérial, ils acquièrent un numen divin et deviennent des divi, entités divines.

De Parentalia à Caristia, tous les temples étaient fermés, les mariages étaient interdits et «les magistrats apparaissaient sans leurs insignes», une indication qu’aucune affaire officielle n’était conduite. William Warde Fowler décrit les Parentalia comme «pratiquement un renouvellement annuel du rite de sépulture».

Les individus pouvaient également être commémorés à leur anniversaire (dies natalis). Certains étaient commémorés tout au long de l’année à des jours marqués du mois, comme les Kalendes, Nones ou Ides, lorsque des lampes pouvaient être allumées sur la tombe. Les Lemuria, les 9, 11 et 13 mai, visaient à apaiser les esprits « sans famille et affamés » des morts.

Dates

Février 13, 2026 - février 21, 2026 (Toute la journée)

202617févToute la journéeRepeating EventQuirinalia

Description

Ce denier de la gens Memmia frappé en 56 av. J.-C. est une des très rares représentations

Description

Ante diem tertium decimum Kalendas Martias

Les Quirinalia, célébrées le 17 février, marquent un moment charnière du calendrier romain, coïncidant avec l’arrivée des premiers souffles de Favonius et l’annonce du printemps en Italie. Ce jour, qui conclut la période des Fornacalia (la fête des fours ou, plus précisément, la «Fête des fous» – stultorum feriae), constitue à la fois un rite de clôture et un temps de rassemblement public.

Rituels et dimension agricole

Durant les Fornacalia, chaque curie célébrait individuellement le rituel de la torréfaction du grain d’épeautre dans ses propres fours. Ce procédé, dont l’objectif était de purifier le grain en annulant sa capacité germinative, facilitait également son broyage pour la préparation de galettes de pain. Selon une interprétation proposée par l’historien Angelo Brelich, il s’agissait d’une offrande initiale permettant à la communauté de consommer l’épeautre une fois que le rituel avait été accompli. Par ailleurs, la tradition rappelle que, durant la période des Lemuria, une offrande primordiale du farro était effectuée à Cérès, sanctionnant ainsi le cycle agricole du semis, de la torréfaction, de la mouture et de l’usage alimentaire. Dans ce contexte, les Quirinalia, en tant que dernier jour des Fornacalia, offraient aux citoyens – notamment ceux qui, pour négligence ou par retard, n’avaient pas participé à leur curie – la possibilité de rattraper ce rite. À cette occasion, les curies se réunissaient dans le Forum sous la supervision du curio maximus, symbolisant l’unification des membres des diverses curies sous la protection de Quirinus.

Culte et signification mythologique

La fête des Quirinalia était également dédiée à Quirinus, dont le culte est intimement lié à la figure de Romulus divinisé. D’après Ovide (Fastes, Livre II, 2,475–2,530), le nom de Quirinus s’expliquerait de trois manières :

- Par curis, signifiant «la lance», rappelant l’aspect martial et guerrier du dieu,

- Par Quirites, terme désignant les citoyens et soulignant son rôle de protecteur de la communauté,

- Par Cures, évoquant les clans ou les familles fondatrices.

Dans le récit ovidien, au cœur d’une violente tempête, Romulus disparaît des yeux consternés de ses sujets avant d’apparaître à Julius Proculus, qui lui serait venu en aide en lui chargeant d’annoncer sa divinisation en tant que Quirinus aux Quirites. Ce prodige apaise le peuple, réfute les accusations de meurtre portées contre les sénateurs et ordonne le culte du nouveau dieu, ainsi que l’encouragement à cultiver l’art de la guerre. Pour commémorer cet événement fondateur, un temple fut érigé sur le mont Quirinal, qui donna son nom à la colline et aux fêtes. Notons que la dédicace de ce temple faisait l’objet d’une célébration particulière fixée au 19 juin.

Architecture et diffusion du culte

Le temple de Quirinus, l’un des édifices les plus anciens de Rome, fut d’abord restauré en –293 par le consul Lucius Papirius Cursor, qui en fit un monument grandiose en intégrant notamment des dépouilles prises aux Samnites. Tombé en ruines, comme beaucoup d’autres sanctuaires consacrés aux divinités primitives, il fut relevé par Auguste en 16 av. J.-C. D’après les descriptions de Vitruve et Martial, l’édifice, de style dorique et à octastyle, comportait un pronaos, un portique à l’arrière et était entouré de 76 colonnes réparties en plusieurs rangées. Aujourd’hui, l’emplacement le plus crédible est situé dans la zone de l’actuel Largo S. Susanna. Par ailleurs, le culte de Quirinus semble restreint à la seule région de Rome ; aucune trace ne témoigne d’une propagation de son culte dans le reste de l’Italie ou dans les provinces lointaines.

Iconographie

Aucune représentation figurative complète de Quirinus ne nous est parvenue. Seule sa tête apparaît sur des monnaies émises par la gens Memmia, et son nom est mentionné sur des pièces de la gens Fabia, qui, lors de l’invasion gauloise, offrait des sacrifices sur le Quirinal.

- Ovide, Fastes, 2, 475-638

Dates

Février 17, 2026 Toute la journée