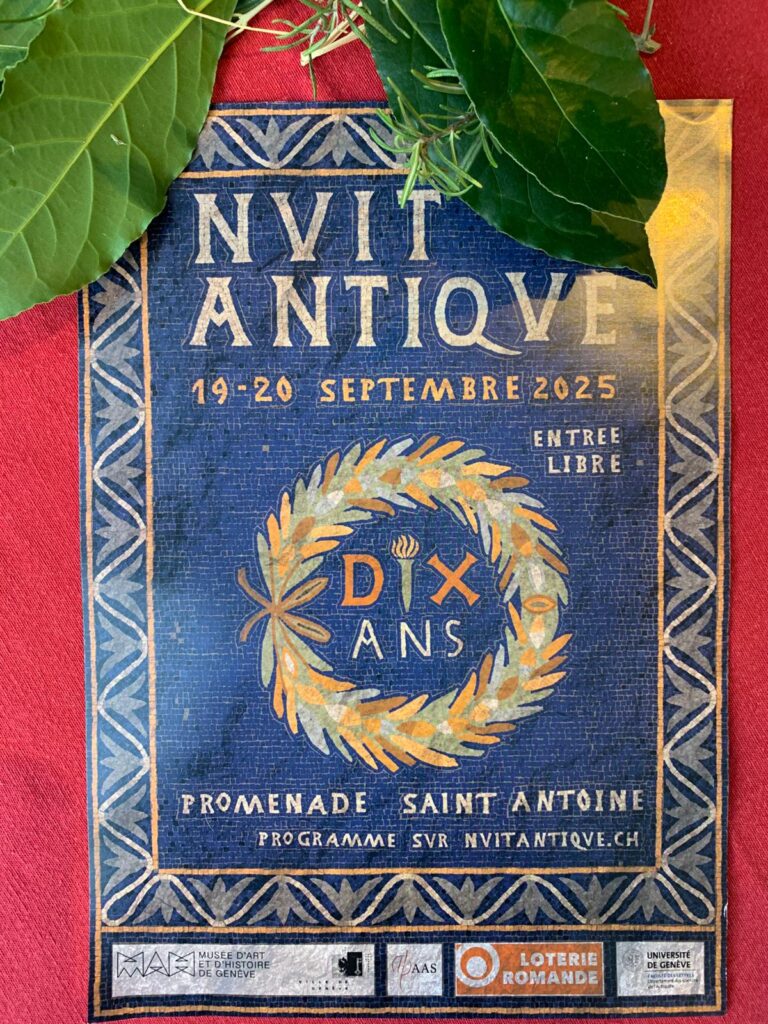

Vendredi 19 et samedi 20 septembre, nous avons participé à la 5e Nuit Antique sur la promenade Saint-Antoine à Genève. Sous la douce lumière de cette fin d’été radieuse, un public nombreux s’est arrêté à notre stand pour déguster des mets romains — panis focacius, moretum, caroetae in cuminato, epityrum — et s’initier aux jeux de plateau antiques.

D’autres articles du blog de l’association Nunc est bibendum