![]() Alors que nous connaissons en détail les spectacles romains d’animaux, une question reste étrangement négligée: que devenait toute cette viande? Au cours des quelque 500 ans pendant lesquels des spectacles d’animaux ont été offerts au peuple romains, des centaines de milliers d’animaux locaux ou exotiques ont été mis à mort. En 80, lors des 100 jours de dédicace de l’amphithéâtre flavien (le Colisée), Titus en a fait massacrer 9000. Et en 107, 11’000 animaux ont fait les frais de la célébration de la victoire de Trajan contre les Daces.[1]

Alors que nous connaissons en détail les spectacles romains d’animaux, une question reste étrangement négligée: que devenait toute cette viande? Au cours des quelque 500 ans pendant lesquels des spectacles d’animaux ont été offerts au peuple romains, des centaines de milliers d’animaux locaux ou exotiques ont été mis à mort. En 80, lors des 100 jours de dédicace de l’amphithéâtre flavien (le Colisée), Titus en a fait massacrer 9000. Et en 107, 11’000 animaux ont fait les frais de la célébration de la victoire de Trajan contre les Daces.[1]

Orchestration d’un divertissement de masse

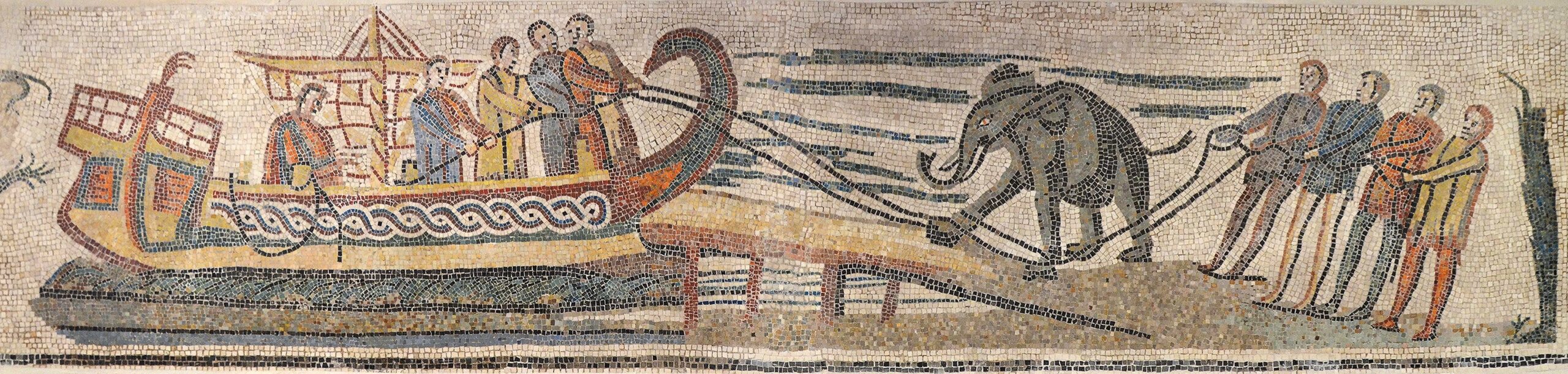

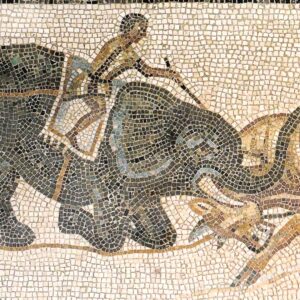

Sur le sable des cirques, puis des amphithéâtres[2] de l’ensemble du monde romain, les animaux ont d’abord été mis en scène dans de grandes chasses, les venationes. La première venatio officielle remonte à 186 av. J.-C., mais c’est à partir du Ier siècle av. J.-C. que ces spectacles prennent une ampleur considérable.[3] Pour l’occasion, on reconstituait parfois un environnement naturel, à la façon d’un décor de théâtre.

Toute sortes d’animaux étaient lâchés dans cet espace clos, puis les chasseurs entraient en action. La foule pouvait frissonner à l’idée du danger encouru et admirer le courage des protagonistes. Le matin était consacré aux chasses, comme dans la réalité. Le midi était le moment consacré aux exécutions publiques des condamnés. Puis, l’après-midi, les gladiateurs entraient en action.[4]

Ces spectacles servaient d’exutoires, sauvegardant ainsi l’ordre social au profit des élites fortunées au pouvoir. Dans ce cadre, les chasses avaient un rôle particulier. Elles rappelaient aux citadins leurs origines rurales, tissant ainsi un lien entre les populations et les époques. Avec l’exhibition d’animaux exotiques, Rome montrait aussi à tous sa domination territoriale jusqu’à des contrées très éloignées, peuplées de créatures étranges et parfois redoutables.

Entre le 1er siècle avant notre ère et le 4e après, l’importation d’animaux exotiques en provenance principalement d’Afrique ou du Proche-Orient, a constitué un énorme trafic, très lucratif. Selon l’édit de Dioclétien, promulgué en 301 pour tenter de limiter l’inflation dans l’Empire, le prix maximal d’un lion africain «de premier choix» a été fixé à 150’000 deniers, soit l’équivalent du salaire d’un ouvrier agricole pendant 16 années. Ce prix faramineux s’explique certainement par la raréfaction de la faune sauvage sur le pourtour de la méditerranée.

La prédation romaine pour les jeux d’arènes a eu au fil des siècles un effet net et durable sur l’écosystème. Auparavant, lions, éléphants, autruches étaient présents au nord du Sahara. «Où ils ont fait un désert, ils disent qu’ils ont apporté la paix»[5], cette célèbre phrase de Tacite résonne aussi dans ce contexte.

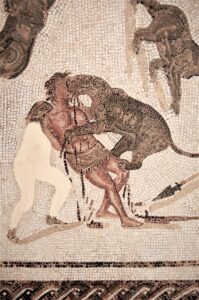

A mesure sans doute que les fauves devenaient plus rares et donc plus précieux, ils ont été pas immédiatement sacrifiés mais utilisés pour exécuter les condamnés. Cette pratique, la damnatio ad bestias, devient régulière au 1er siècle avant notre ère et se généralise dès le début de l’empire. Suétone raconte que Caligula, qui a régné de 37 à 41, trouvait que l’achat de bétail pour nourrir les bêtes sauvages devenait trop coûteux, il choisit lui-même les prisonniers à sacrifier:

«Passant en revue la file des prisonniers, sans examiner le motif de consdamnation d’aucun d’entre eux, se tenant simplement au milieux du portique, il ordonne qu’on les conduisent tous ‘d’un chauve à l’autre’»[6]

Du sable de l’arène à l’assiette des Romains

Si, donc, les bêtes dévoraient des Romains, est-ce que les Romains mangeaient les bêtes? Contre toute attente, les éléments littéraires ou archéologiques permettant de répondre sont très peu nombreux.

L’archéologie a toutefois révélé des ossements d’animaux exotiques dans les égouts et sous-structures de plusieurs amphithéâtres romains, suggérant que ces carcasses étaient traitées sur place plutôt que simplement jetées dans des fosses communes à l’extérieur de la ville.[7]

Le premier argument est simplement logique. Le régime ordinaire des citadins romains était pauvre en protéine. Tout apport de viande était espéré et bienvenu. Aussi, dans une société aussi pragmatique que pouvait l’être le monde romain, il est très peu probable que l’on laisse perdre les parties consommables des bêtes d’arènes.

D’autant que les spectacles reproduisaient de véritables chasses où le partage du gibier était traditionnel. Contrairement aux sacrifices religieux qui suivaient des rituels précis, les venationes étaient des chasses profanes dont le produit pouvait être librement distribué. La distribution de viande ou l’organisation de banquets publics devait être partie intégrante du jeu social. Les riches divertissent le peuple, mais le nourrissent également. En plus du fameux panem et circenses (Juvénal 10.81), il existait un carnem et venationes tout aussi important – la viande et les chasses tissaient le lien entre le peuple et l’empereur, faisant des spectacles violents une expérience complète: voir, participer et consommer.

D’ailleurs, dès l’époque d’Auguste, la distribution de cadeaux lors des spectacles s’est institutionnalisée: les empereurs lançaient à la foule des jetons (tesserae) échangeables contre divers présents, parfois de la viande, dans le cadre de ce que les Romains appelaient sparsio ou missilia. Comme le rapporte Martial, ces jetons pouvaient même «assigner les bêtes de l’arène»[8] aux spectateurs chanceux.

Témoignages et pratiques culinaires

L’Histoire auguste, compilation de vie d’empereurs daté de la fin du 4e s., témoigne d’une façon de distribuer la viande encore plus directe. L’empereur Probus (276-282) aurait organisé dans le Cirque une chasse très impressionnante. Après avoir fait entrer 1000 cerfs, 1000 sangliers et 1000 autruches, «le peuple fut admis et chacun s’empara de ce qu’il voulut»[9].

Mais, selon Galien, médecin de Marc Aurèle, des animaux bien plus exotiques finissaient aussi dans la casserole des plus puissants. Alors qu’il s’intéresse à l’anatomie de l’éléphant, il constate que le cœur de l’animal a été récupéré par les bouchers-cuisiniers de l’empereur.[10]

Un dernier indice de consommation de la viande d’arène figure chez Tertullien. Originaire de Carthage, converti au christianisme, il écrit vers 200 pour défendre sa nouvelle religion contre les autorité romains. A ceux qui accusent les chrétiens de cannibalisme, il répond:

«Où sont-ils ceux qui mangent des animaux tués dans l’amphithéâtre? Ne se nourrissent-ils pas de la chair de leurs semblables? Car ce sanglier s’est abreuvé du sang de la victime qu’il a déchirée; ce cerf est tombé dans le sang du gladiateur; et dans le ventre des ours, on voit encore palpiter les membres des hommes qu’ils ont dévorés.»[11]

Sans doute, la consommation de la viande des bêtes tuées dans les venationes était-elle évidente pour les Romains. C’est pour cela que les textes la sous-entendent le plus souvent sans la mentionner explicitement. La façon d’apprêter ces plats rares n’est pas non plus documentée, les sauces courantes pour apprêter les différents types de viandes, notamment celles pour le gibier détaillées par Apicius, devant convenir.

Une seule bête mentionnée dans le cadre des venationes dispose de recettes spécifiques: l’autruche[12]. Sans doute ce curieux oiseau devait-il être infiniment plus abordable que le lion «de premier choix».

[1] Ces chiffres sont rapportés notamment par Donald G. Kyle, « Animal Spectacles in Ancient Rome: Meat and Meaning. » Histoire, économie et société 13, no. 2 (1994): 269-292.

[2] L’amphithéâtre de Statilius Taurus est le premier amphithéâtre permanent construit à Rome, en 29 avant notre ère.

[3] La première venatio officielle a été organisée par Marcus Fulvius Nobilior.

[4] Cette organisation tripartite de la journée de spectacles est attestée par de nombreuses sources romaines, dont Suétone.

[5] Ubi solitudinem faciunt, pacent appellant. Phrase mise par Tacite (Vie d’Agricola, 30) dans la bouche de Galgacus, héros calédonien, flétrissant les rapines des Romains.

[6] Suétone, Caligula, 27, 2: custodiarum seriem recognoscens, nullius inspecto elogio, stans tantum modo intra porticum mediam, ‘a caluo ad caluum’ duci imperavit. Avec l’expression “d’un chauve à l’autre”, Suétone se moque de Caligula lui-même atteint de calvitie.

[7] Des découvertes archéologiques d’ossements d’animaux exotiques ont été faites notamment dans les égouts du Colisée.

[8] Martial, Épigrammes, 8, 7: nunc dat spectatas tessera larga feras.

[9] Histoire auguste, Probus, 19, 2-4: inmissi deinde populares, rapuit quisque quod voluit.

[10] Galien, De anatomicis administrationibus, VII, 10: ἀρθείσης μέντοι τῆς καρδίας ὑπὸ τῶν τοῦ Καίσαρος μαγείρων.

[11] Tertullien, Apologétique, IX, 11 (270): Item illi qui de arena ferinis obsoniis cenant, qui de apro, qui de cervo petunt? Aper ille quem cruentavit colluctando detersit, cervus ille in gladiatoris sanguine iacuit. Ipsorum ursorum alvei appetuntur cruditantes adhuc de visceribus humanis; ructatur proinde ab homine caro pasta de homine

[12] Voir notre article: L’autruche à la bouche

Voir également notre Bestiaire latin des animaux exotiques connus des Romains

D’autres articles du blog de l’association Nunc est bibendum