![]()

![]() C’est l’un des objets symboliques de l’Antiquité. L’amphore tapisse encore aujourd’hui une partie des fonds marins de la Méditerranée, elle fait office d’attrape-touriste dans les échoppes de souvenirs et draine derrière elle toute une mythologie propre à ces objets antiques aujourd’hui disparus. Eh bien non! L’amphore opère un retour remarqué depuis un peu plus d’une dizaine d’années pour la conservation du vin. Usage qui était un des plus répandus au sein de la Rome antique.

C’est l’un des objets symboliques de l’Antiquité. L’amphore tapisse encore aujourd’hui une partie des fonds marins de la Méditerranée, elle fait office d’attrape-touriste dans les échoppes de souvenirs et draine derrière elle toute une mythologie propre à ces objets antiques aujourd’hui disparus. Eh bien non! L’amphore opère un retour remarqué depuis un peu plus d’une dizaine d’années pour la conservation du vin. Usage qui était un des plus répandus au sein de la Rome antique.

Avant de devenir romaine, l’amphore (étymologiquement: que l’on porte des deux côtés, munie de deux anses) est moyen-orientale. Dans des contrées où les déserts sont plus nombreux que les forêts, pouvoir fabriquer des conteneurs à base d’argile était essentiel. Puis, l’amphore passe par la Grèce et devient une star romaine aux environs du 3e siècle avant notre ère. Elle est produite par dizaine de millions d’exemplaires chaque année. Elle sert à transporter de l’huile, à alimenter les légions en vin, mais peut également contenir des fruits secs, du poisson en saumure ou le fameux garum.

Montagne de détritus

Cet objet très commun raconte à la fois la vie quotidienne romaine, mais également la mondialisation menée ensuite par l’Empire puisqu’on en trouve des traces jusqu’en Asie.

De l’objet courant au détritus, il n’y a qu’un pas. Si l’amphore est un objet de conservation, elle n’est, pour sa part, guère conservée après usage. La colline du Testaccio à Rome, rendue célèbre par Pasolini à travers son film Accattone, est en réalité un monticule de déchets composé des restes de 50 millions d’amphores.[1]

Plus romantique et tout aussi révélatrice de l’importance des amphores, surtout pleines de vin, cette citation savoureuse de Martial:

«La belle Phyllis m’avait, pendant toute une nuit, prodigué largement des faveurs de toute espèce. Comme je songeais, le matin, à lui donner, soit une livre de parfums de Cosinus ou de Nicéros, soit une bonne quantité de laine de Bétique, soit enfin dix pièces d’or frappées au coin de César, Phyllis me saute au cou, imprime sur ma bouche un baiser aussi long que celui des colombes amoureuses, et se met à me demander une amphore de vin.»[2]

Du vin glacé

Mais l’amphore a dû faire face à un dangereux rival: le tonneau qui, contrairement à une idée assez répandue, n’est pas gaulois. Son origine remonte à environ cinq siècles avant notre ère. Deux régions se disputent sa paternité. D’un côté la Rhétie, située entre le Tyrol autrichien, les Grisons et le Frioul italien jusqu’à Vérone. C’est vraisemblablement de cette région que décrit Pline l’ancien dans son Histoire naturelle, lorsqu’il parle du vin stocké «dans des récipients de bois cerclés» dans les régions alpines. La description de Pline vaut d’ailleurs son pesant de raisin:

«Il y a, lorsque le vin est déjà récolté, de grandes différences selon le climat. Autour des Alpes, on le conserve dans des récipients de bois, qu’ils entourent de couvertures, et, durant les hivers glacials, ils écartent la gelée par des feux. Fait rare à dire, mais parfois observé : les tonneaux éclatent et il se forme des masses de vin glacé, phénomène prodigieux, puisque la nature du vin n’est pas de geler ; d’ordinaire, il ne fait que s’engourdir sous le froid.»[3]

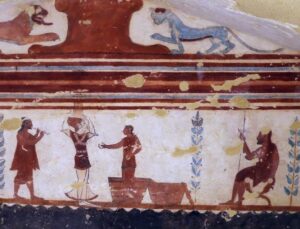

Plus au sud et moins alpine, l’Etrurie, soit l’actuelle Toscane, une partie de l’Ombrie et de l’Emilie-Romagne, constitue l’autre région revendiquant sa primauté tonnelière. D’ailleurs, la technique d’assemblage des douelles pour les cuves était en effet également connue des Étrusques comme l’attestent certaines peintures de tombes qui présentent sans ambiguïté des cuves vinaires cerclées, notamment celle des Jongleurs à Tarquinia. Les deux régions sont en outre assez proches.

Il est donc plus que plausible que tonneaux et amphores ont cohabité pendant plusieurs siècles, en compagnie d’un troisième acteur: les dolia. Ces immenses jarres en terre cuite étaient placées dans des navires un peu à la manière des conteneurs transportés aujourd’hui sur des super tankers. C’est d’ailleurs probablement l’alliance dolia – tonneaux qui a mis fin à l’époque glorieuse des amphores. L’historien et archéologue André Tchernia nous fournit un exemple: «Du vin apporté en dolia de Campanie ou de Tarraconaise remontait le Rhône jusqu’à Lyon, où il était transvasé dans des tonneaux. D’autres bateaux les chargeaient alors pour leur faire remonter la Saône, puis les tonneaux de vin traversaient sur des chars à travers le plateau de Langres jusqu’au Rhin.»[4]

Pendant des siècles, pourtant, l’amphore a fait de la résistance. Comme le souligne Sarah Rey, maîtresse de conférences à l’université Polytechnique Hauts-de-France, l’amphore a même survécu à l’Empire romain, puisqu’on en trouve des traces datant du 8e siècle.[5]

Trop lourde comparée au tonneau, trop petite face à la dolia, l’amphore a peu à peu disparu des grands circuits commerciaux. Puis le tonneau est devenu le symbole du transport et de la conservation du vin.

Il l’est encore sous bien des aspects. Mais un peu à l’image du farro qui a, au cours de l’Antiquité, été supplanté par le blé et qui se retrouve à nouveau sur nos tables, l’amphore refait surface et est bien plus qu’une attraction pour la plongée sous-marine. D’une part, ses qualités de conservation sont réelles, favorisant une excellente oxygénation du vin. D’autre part, l’argile, contrairement au bois, est un matériau neutre: il n’altère pas le goût originel du vin avec du boisé. L’amphore est donc particulièrement adaptée pour les vins «nature» où l’on cherche avant tout à exalter le goût du fruit.

Quoiqu’il en soit, les vignerons d’aujourd’hui sont sans doute inspirés autant par les amphores romaines que par les kvevri géorgiens. Utilisées de manière ininterrompue durant des millénaires en Géorgie pour la fermentation et la conservation du vin, ressemblant davantage à des dolia qu’à des amphores, elles sont bien plus âgées que les plus anciennes amphores méditerranéennes: on en a retrouvé des traces remontant à 6000 ans avant notre ère.[6]

[1] Article Mont Testaccio sur Wikipedia.

[2] Martial, Epigrammes, livre 12 – LXV: Formonsa Phyllis nocte cum mihi tota se praestitisset omnibus modis largam, et cogitarem mane quod darem munus, utrumne Cosmi, Nicerotis an libram, an Baeticarum pondus acre lanarum, an de moneta Caesaris decem flavos: amplexa collum basioque tam longo blandita quam sunt nuptiae columbarum, rogare coepit Phyllis amphoram vini.

[3] Pline l’ancien, Histoire naturelle, XXVII, 132 : Magna et collecto iam vino differentia in caelo. circa Alpes ligneis vasis condunt tectisque cingunt atque etiam hieme gelida ignibus rigorem arcent. rarum dictu, sed aliquando visum, ruptis vasis sterere glaciatae moles, prodigii modo, quoniam vini natura non gelascit; alias ad frigus stupet tantum.

[4] André Tchernia, «Rome et le vin: l’amphore, le tonneau et les dolia», in L’Histoire, décembre 2022

[5] Sarah Rey, «Pourquoi faire l’histoire de l’amphore?», présentation du magazine Faire l’histoire «L’amphore, un standard commercial antique», diffusé sur Arte samedi 20 novembre 2021.

[6] Article Kvevri sur Wikipédia.

Version du 12.11.2025, première version 20.2.2023

D’autres articles du blog de l’association Nunc est bibendum