Aliment prisé des masses mais méprisé des élites, remède universel mais contesté, aphrodisiaque donnant cependant une haleine repoussante, objet de moquerie ou divinité vénérée: l’oignon cumule les paradoxes dans la culture antique. Sous ses tuniques concentriques se cache un aliment qui révèle les fractures sociales, les débats médicaux et les tensions religieuses du monde gréco-romain.

Un condiment du peuple

Dans la société antique grecque ou romaine, l’oignon appartient avant tout à la cuisine populaire. Les textes le présentent systématiquement comme un aliment du commun, aux côtés de l’ail et du poireau.

Au début du 4e siècle avant notre ère, Xénophon rapporte dans son Banquet un échange savoureux. Nicératos, l’un des personnages que l’on sait jeune marié, rapporte qu’Homère aurait dit que rien n’accompagne mieux le vin que l’oignon. Cette assertion hasardeuse provoque la plaisanterie d’un autre protagoniste, Charmide:

«Nicératos souhaite rentrer à la maison en exhalant l’odeur de l’oignon, afin que sa femme croie qu’aucune femme n’a même songé à l’embrasser»[1].

La propriété de l’oignon à altérer l’haleine humaine est la plus évidente, même si -on le verra plus loin- c’est loin d’être la seule. Son odeur tenace le classe parmi les nourritures vulgaires, incompatibles avec les raffinements de l’élite. Il fait partie de la diète quotidienne du paysan, du soldat et de l’esclave. Aristophane évoque «l’odeur du rot d’un mangeur d’oignon», typique du soldat[2]. Plus loin le chœur célèbre la fin de la vie militaire en des termes: «Je me réjouis, oui, je me réjouis d’être débarrassé du casque, du fromage et des oignons!»[3]

Quelques siècles plus tard, le poète latin Pétrone pousse la moquerie jusqu’à l’injure dans son Satyricon. Le passage s’ouvre sur un éclat de rire déplacé de Giton, jeune garçon efféminé et esclave-compagnon du narrateur Encolpe. Il s’attire les foudres d’un autre personnage:

«Et toi aussi, dit-il, tu rigoles, espèce d’oignon frisé?»[4]

L’expression est unique et certainement inventée par Pétrone. Elle conjugue donc moquerie esthétique et mépris de classe. Suit une tirade d’autres injures toutes plus imagées et délirantes les unes que les autres, typiques du Satyricon.

Malgré cette piètre réputation, Apicius, cuisinier des élites, mentionne l’oignon dans plus de quatre-vingts recettes[5]. Bien sûr, pour lui, il ne s’agit pas de croquer à pleines dents dans des bulbes frais. Aucune recette n’a l’oignon pour ingrédient principal. L’oignon, frais ou séché, entre dans les préparations complexes, en tant que condiment habilement associé à d’autres, tels que la livèche, la rue, l’origan ou la sarriette.

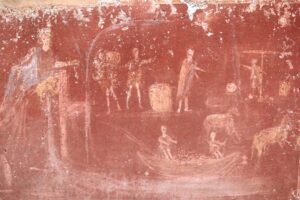

Ce pays où les divinités poussent dans les potagers

Les latins se moquent aussi des Egyptiens qui, selon Pline, vénéreraient l’oignon comme une divinité: «l’Égypte honore l’ail et les oignons comme des dieux dans ses serments»[6]. Juvénal, dans ses Satires, poursuit la moquerie:

«Là, on vénère des chats; ici, un poisson du fleuve; là encore, des cités entières adorent un chien. Nul n’honore Diane. Il est sacrilège de violer ou de mordre un poireau ou un oignon – ô peuples sacrés, pour qui de telles divinités poussent dans les potagers!»[7]

La critique est même reprise par les auteurs chrétiens. Prudentius, au 4e siècle, dénonce ceux qui «osent placer parmi les dieux des nuées le poireau et l’oignon, et situer l’ail et Sérapis au-dessus des astres du ciel»[8].

En réalité, l’Egypte pharaonique ne vénérait pas de légumes comme divinités en soi. Il s’agit d’offrandes ou d’attributs utilisés comme symboles de fertilité, de croissance, ou de santé. Les auteurs latins font un amalgame entre l’usage rituel et la vénération dans le but de déconsidérer une culture étrangère. La mauvaise foi est évidente, alors que les associations entre divinités et produits naturels existaient tout autant dans le monde gréco-latin. Athénée rapporte la tradition selon laquelle «Latone (Léto), enceinte d’Apollon, se prit d’affection pour la gethyllis (oignon ou plante de la même famille); c’est pourquoi cette plante a obtenu une telle vénération»[9]. L’auteur fait allusion aux Théoxénies de Delphes, rituel dans lesquels les dieux sont symboliquement invités à un banquet. Quiconque amenait en offrande un oignon de taille particulièrement imposante, pouvait avoir l’honneur considérable de partager la table des dieux.

Dans le monde antique, on peut aussi rêver de manger des oignons en grande quantité, et cela n’est pas sans signification. Artémidore de Daldis, dans ses Clefs des songes, propose une interprétation onirique sophistiquée: «Si quelqu’un rêve qu’il mange beaucoup d’oignons et qu’il est malade, il guérira. Mais s’il en mange peu, il mourra. Car ceux qui meurent versent peu de larmes»[10]. La logique repose sur une association symbolique entre les larmes provoquées par l’oignon et la vitalité : plus l’oignon fait pleurer, plus il témoigne d’une force de vie capable de résister à la maladie.

Les paradoxes de l’usage médical

Les vertus médicales de l’oignon ne sont pas que symboliques. Mais, là aussi, l’ambivalence est de mise.

Pline l’Ancien consacre plusieurs chapitres de son Histoire naturelle aux vertus thérapeutiques du bulbe: «Les oignons cultivés, par leur seule odeur et leur capacité à faire pleurer, dissipent les troubles de la vue – plus encore si on s’enduit les yeux de leur suc»[11]. L’auteur énumère ensuite une longue liste d’applications: ulcères de la bouche, morsures de chien, plaies de toutes sortes, surdité, alopécie.

Mais Pline note aussi les controverses médicales: «Sur ce sujet, les médecins sont en profond désaccord. Les plus récents disent que l’oignon est mauvais pour la poitrine et la digestion, qu’il provoque des flatulences et donne soif. L’école d’Asclépiade, en revanche, estime qu’il améliore le teint, que consommé chaque jour à jeun, il assure une bonne santé»[12].

Pline recommande même d’utiliser l’oignon en suppositoire pour soulager les hémorroïdes.

Le bulbe serait aussi un stimulant, donnant force et vigueur. Dans la suite du texte de Xénophon déjà cité, l’auteur fait dire à Socrate: «Pour celui qui se prépare au combat, il est bon de grignoter de l’oignon, de même que certains font manger de l’ail à leurs coqs de combat avant de les lancer dans l’arène.»[13]

L’oignon aphrodisiaque

Pour les auteurs latins, cette propriété revigorante de l’oignon s’étend aussi aux plaisirs charnels. Si l’odeur repousse, l’effet excite. Ovide, dans ses Remèdes à l’amour, recommande expressément de l’éviter:

«Qu’il soit de Daunie, des rivages de Libye, ou qu’il vienne de Mégare, l’oignon sera nocif dans tous les cas. Il convient tout autant d’éviter la roquette excitante, ainsi que tout ce qui excite les corps à Vénus»[14].

Cette réputation aphrodisiaque explique pourquoi certains prêtres et les pythagoriciens s’en abstenaient.

Le bulbe incarne la force générative de la nature, ce qui justifie son rôle dans les rituels nuptiaux. Athénée rapporte qu’en Thrace, lors du mariage du général Iphicrate avec la fille du roi Cotys, «parmi les autres cadeaux de noce», figurait «un coffre de douze coudées plein d’oignons» aux côtés, entre autres, d’un pot de neige et d’un pot de lentilles[15].

Au prochain mariage, vous saurez donc quoi offrir.

Semer, cultiver, conserver

L’Antiquité ne connaissait pas un seul oignon, mais toute une palette de variétés aux noms évocateurs. Les Grecs distinguaient soigneusement l’oignon de Sarde de celui de Samothrace, l’Alsidénienne de la Cnidienne. Cette dernière avait d’ailleurs la réputation d’être la moins lacrymogène. Les Chypriotes, à l’inverse, faisaient pleurer à chaudes larmes.

Rome enrichit encore cette diversité géographique. Pline l’Ancien (Histoire naturelle, XIX, 101-116) énumère avec précision les spécialités régionales: l’Africaine, réputée pour son âcreté, la Gauloise, la Tusculane au goût plus doux, et l’Ascalonienne, venue de cette ville du Proche-Orient qui a donné son nom à l’échalote moderne. Chacune avait ses qualités: les rondes étaient préférées aux allongées, les rouges plus piquantes que les blanches.

D’unio à oignon

Columelle (De re rustica, X, 123) évoque une variété que les paysans appelaient unio (unionem, à l’accusatif). Ce bulbe «solitaire», qui ne produit pas de rejets latéraux contrairement à l’ail, tire son nom du latin unus (un seul). Le mot à donné «oignon » en français et «onion» en anglais, alors que la plupart des langues latines ont conservé la mémoire du latin classique caepa/cepa comme l’italien cipolla.

Cultiver l’oignon dans l’Antiquité relevait d’un véritable savoir-faire. Les agronomes romains distinguaient deux grandes catégories: les oignons-condiments, semés au printemps entre mars et mai, et les oignons de conservation, plantés après l’équinoxe d’automne.

Les conseils de Pline révèlent une agriculture déjà sophistiquée. Le terrain devait être bêché trois fois, désherbé méticuleusement. On recommandait d’ajouter de la sarriette au semis, car cette plante compagne favorisait la croissance. Le sarclage s’effectuait jusqu’à quatre fois dans la saison: «plus on sarcle, plus l’oignon grossit», notait-il.

La conservation posait un défi majeur dans un monde sans réfrigération. Columelle livre une recette précise pour ses oignons de Pompéi: après séchage au soleil et refroidissement à l’ombre, on les disposait sur un lit de thym dans des jarres de terre cuite, recouverts d’une saumure composée de trois parts de vinaigre pour une de sel.

D’autres techniques existaient. Pline recommandait de frotter les bulbes d’eau salée tiède pour prolonger leur conservation, ou de les suspendre au-dessus de braises pour empêcher la germination. Varron, cité par Pline, conseillait de les piler avec du sel et du vinaigre avant de les faire sécher : cette préparation résistait aux vers.

Les Anciens avaient compris que l’oignon, comme l’ail, continue de vivre après la récolte. Ils notaient qu’il pouvait germer même hors sol, phénomène qui fascinait autant qu’il compliquait le stockage.

[1] Xénophon, Banquet, 8: Ὦ ἄνδρες, ὁ Νικήρατος κρομμύων ὄζων ἐπιθυμεῖ οἴκαδε ἐλθεῖν, ἵν᾽ ἡ γυνὴ αὐτοῦ πιστεύῃ μηδὲ διανοηθῆναι μηδένα ἂν φιλῆσαι αὐτόν.

[2] Aristophane, La Paix, 360: τοῦ μὲν γὰρ ὄζει κρομμυοξυρεγμίας.

[3] Aristophane, La Paix, 392: ἥδομαί γ᾽ ἥδομαι / κράνους ἀπηλλαγμένος / τυροῦ τε καὶ κρομμύων.

[4] Pétrone, Satyricon, 58: Tu autem, inquit, etiam tu rides, caepa cirrata?

[5] Apicius, De re coquinaria: voir les occurrences de cepa, cepae, cepam, cepas.

[6] Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XIX, 101 : Alium cepasque inter deos in iureiurando habet Aegyptus.

[7] Juvénal, Satires, XV, 7-10 : illic aeluros, hic piscem fluminis, illic / oppida tota canem uenerantur, nemo Dianam. / porrum et caepe nefas uiolare et frangere morsu / (o sanctas gentes, quibus haec nascuntur in hortis numina!).

[8] Prudentius, Contre Symmaque, II, 865: Porrum et cæpe Deos imponere nubibus ausi / Alliaque et Serapin coeli super astra locare.

[9] Athénée de Naucratis, Deipnosophistes, IV, 372a-b : ἱστοροῦσι δὲ τὴν Λητὼ κύουσαν τὸν Ἀπόλλωνα κιττῆσαι γηθυλλίδος· διὸ δὴ τῆς τιμῆς τετυχηκέναι ταύτης (…) διατέτακται παρὰ Δελφοῖς τῇ θυσίᾳ τῶν Θεοξενίων, ὃς ἂν κομίσῃ γηθυλλίδα μεγίστην τῇ Λητοῖ, λαμβάνειν μοῖραν ἀπὸ τῆς τραπέζης· ἑώρακα δὲ καὶ αὐτὸς οὐκ ἐλάττω γηθυλλίδα γογγυλίδος καὶ τῆς στρογγύλης ῥαφανῖδος..

[10] Artémidore de Daldis, Oneirocritica, I, 69

[11] Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XX, 39 : sativae olfactu ipso et delacrimatione caligini medentur, magis vero suci inunctione.

[12] Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XX, 42 : reliqua inter medicos mira diversitas. proximi inutiles esse praecordiis et concoctioni inflationemque et sitim facere dixerunt. Asclepiadis schola ad colorem quoque validum profici hoc cibo et, si ieiuni cotidie edant, firmitatem valetudinis custodiri, stomacho utiles esse, spiritus agitatione ventrem mollire, haemorrhoidas aperire subditas pro balanis.

[13] Xénophon, Banquet, 9: Εἰς μὲν γὰρ μάχην ὁρμωμένῳ καλῶς ἔχει κρόμμυον ὑποτρώγειν, ἡμεῖς δὲ ἴσως βουλευόμεθα ὅπως φιλήσομέν τινα μᾶλλον ἢ μαχούμεθα.

[14] Ovide, Remèdes à l’amour, 797-799 : Daunius, an Libycis bulbus tibi missus ab oris, / an veniat Megaris, noxius omnis erit. / Nec minus erucas aptum vitare salaces, / et quicquid Veneri corpora nostra parat.

[15] Athénée de Naucratis, Deipnosophistes, IV, 131 : βολβῶν τε σιρὸν δωδεκάπηχυν.

D’autres articles du blog de l’association Nunc est bibendum