Cet événement se répèteavril 21, 2025

202421avrToute la journéeRepeating EventParilia / RomaeaType:Fête romaine

Description

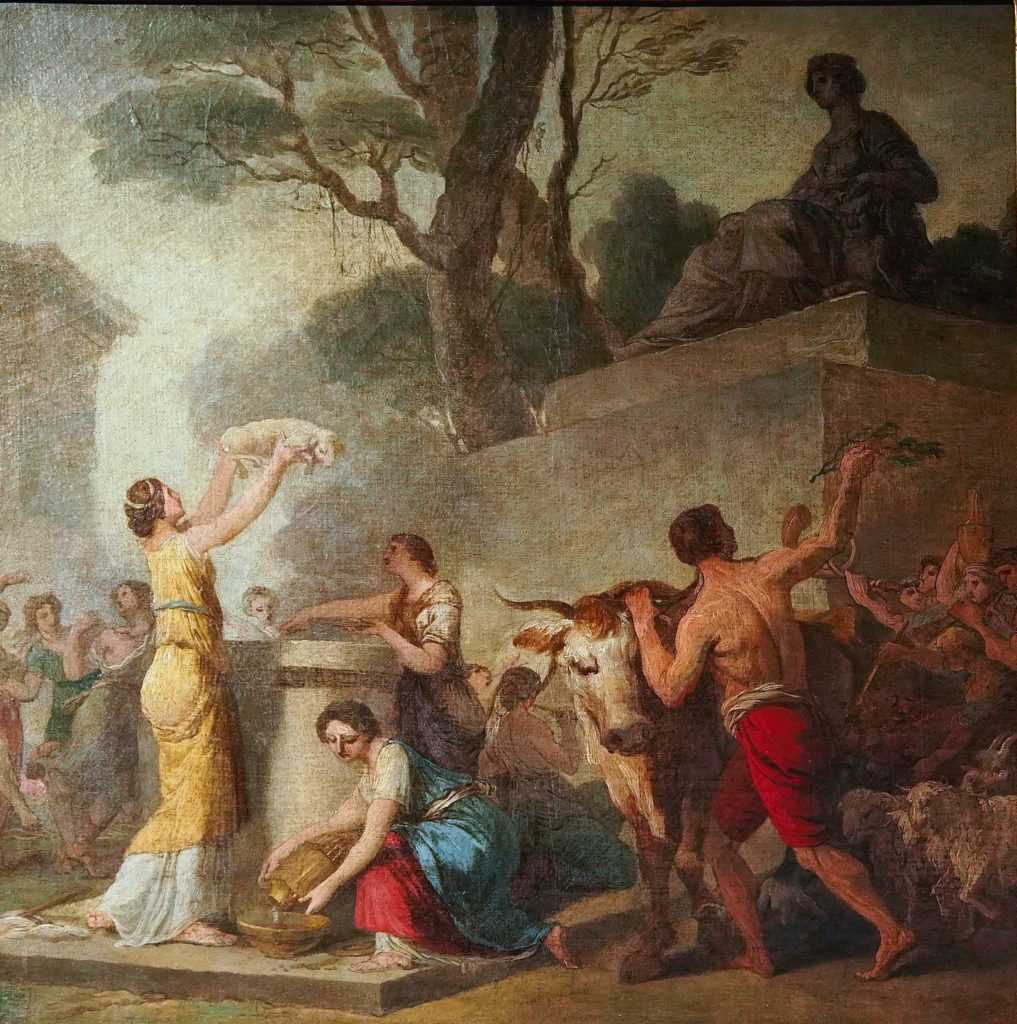

Ante diem undecimum Kalendas Maias Les Parilia représentées en 1783

Description

Ante diem undecimum Kalendas Maias

EN BREF. Les Parilia, célébrées le 21 avril, mêlaient tradition pastorale et histoire nationale romaine. Cette fête ancestrale honorait Palès, protecteur des troupeaux, par des rituels spectaculaires où bergers et moutons sautaient par-dessus des feux purificateurs. Coïncidant avec la fondation légendaire de Rome par Romulus, elle évolua pour devenir l’anniversaire officiel de la Ville Éternelle, illustrant parfaitement comment Rome transformait ses racines rurales en célébration impériale.

Les Parilia: quand Rome célébrait ses bergers et sa naissance

Les Parilia, ou Palilia[1], étaient une fête rurale romaine célébrée chaque année le 21 avril. Cette célébration, profondément ancrée dans la tradition pastorale, visait à purifier les moutons et les bergers afin d’assurer leur prospérité pour l’année à venir. Au-delà de leur aspect pastoral, les Parilia ont évolué pour devenir l’anniversaire de Rome, symbolisant la fondation de la ville et sa puissance croissante.

Selon le mythe rapporté par Ovide, Romulus, en arrivant sur le site de Rome le jour des Parilia, traça un sillon pour les murs avec sa charrue tirée par «une vache blanche et un boeuf à la robe de neige» (Fastes, IV, 4826). Il pria ensuite les dieux: «Maintenant que je fonde cette ville, ô Jupiter, et toi, Mars mon père, et toi auguste Vesta, soyez-moi propices» (Fastes, IV, 4828-4829). Jupiter répondit à cette prière «par un grondement de tonnerre sur sa gauche» et «lança des éclairs sur la gauche du ciel» (Fastes, IV, 4833-4834), un présage favorable pour les Romains.

Son frère Rémus, «ignorant cet ordre», regarda «avec mépris ces humbles murs et dit: ‘C’est avec çà que le peuple sera à l’abri ?’» (Fastes, IV, 4841-4843). Il franchit alors la ligne sacrée et fut tué par Celer qui, sur ordre de Romulus, devait empêcher quiconque de franchir «les murs et la tranchée creusée par la charrue» (Fastes, IV, 4839-4840).

Pendant la République romaine, l’agriculture occupait une place centrale dans l’identité romaine et les Parilia ont pris un caractère plus rural. La fête s’est étendue à l’ensemble de la population rurale, célébrant la fertilité des terres et le bien-être des troupeaux.

Avec l’urbanisation croissante et la montée en puissance de Rome, les Parilia ont connu une transformation significative. À la fin de la République, la fête est devenue associée à l’anniversaire de Rome. Au 1er siècle avant notre ère, sous Jules César, des jeux ont été ajoutés à la cérémonie après qu’il eut reçu la nouvelle de la victoire romaine à Munda en 45 av. J.-C. Lors de ces jeux, les citoyens portaient des couronnes en l’honneur de César, soulignant la puissance et les victoires militaires de Rome.

Plus tard, sous l’empereur Caligula, la fête s’est encore enrichie d’une procession de prêtres, de nobles et d’enfants de naissance noble, chantant les louanges de l’empereur et escortant un bouclier d’or, précédemment offert à l’empereur par les citoyens de Rome, jusqu’au Capitole.

En 121 de notre ère, sous l’empereur Hadrien, un nouveau temple dédié à Vénus et Rome a été érigé et le nom de la fête a été changé en Romaea (ou dies natalis Romae ou encore natalis Urbis). Cette transformation marque l’intégration définitive des Parilia dans le calendrier officiel romain et leur association avec la fondation de la ville. Ce temple fut ruiné au 9e siècle.

Les Parilia se déroulaient en deux parties distinctes: une cérémonie rurale et une cérémonie urbaine. Comme le témoigne Ovide lui-même: «Certes, j’ai souvent apporté moi-même, à pleines mains, la cendre de veau et les tiges de fèves, offrandes purificatoires passées au feu. Certes, j’ai sauté trois fois par-dessus des rangs de flammes alignés, et une branche de laurier mouillé m’a aspergé de gouttes d’eau» (Fastes, IV, 4725-4728).

Cérémonie rurale

La cérémonie rurale, menée par le berger lui-même, était profondément ancrée dans les traditions pastorales. Avant le début de la cérémonie, le berger devait «décorer la bergerie en y fixant des rameaux feuillus, et orner les portes de longues guirlandes» (Fastes, IV, 4738-4739).

Dès l’aube, «le berger purifie ses brebis repues, lorsque tombe le crépuscule. Avant, [il aura] aspergé et balayé la terre à l’aide d’une branche» (Fastes, IV, 4735-4736). Il devait ensuite faire brûler «des branches d’olivier mâle, une torche de pin et des herbes sabines» et veiller à ce «que le laurier léché par la flamme crépite au centre du foyer» (Fastes, IV, 4741-4742). Les bruits produits par cette combinaison brûlante étaient interprétés comme un présage bénéfique.

Des offrandes de «millet et des gâteaux de millet» étaient ensuite présentées à Palès, car «la déesse des campagnes apprécie tout spécialement cet aliment» (Fastes, IV, 4743-4744). On y ajoutait «un vase de lait et les mets qu’elle aime» (Fastes, IV, 4745).

Le berger se tournait ensuite «vers le Levant», prononçait sa prière «trois fois, puis [lavait] ses mains dans l’eau vive» (Fastes, IV, 4778-4779). Dans cette prière, il demandait à Palès: «Veille sur le troupeau, et aussi sur les bergers; repousse le malheur et fais-le fuir loin de mes étables» (Fastes, IV, 4747-4748). Il implorait également son pardon pour diverses fautes accidentelles comme avoir fait paître dans un lieu saint, s’être assis sous un arbre sacré, ou avoir troublé les eaux des étangs (Fastes, IV, 4749-4759).

La cérémonie s’achevait par la consommation d’un breuvage particulier: «en guise de cratère, une écuelle et boire du lait de neige et du vin pourpre» (Fastes, IV, 4780-4781), suivi de «d’un pied leste, avec ardeur» par «des tas enflammés de paille crépitante» (Fastes, IV, 4781-4782).

Cérémonie urbaine

La cérémonie urbaine, dirigée par un prêtre, intégrait des éléments d’autres fêtes religieuses romaines. Selon Ovide, le peuple devait «aller quérir à l’autel de la Vierge une préparation purificatoire» que «Vesta te la donnera; grâce à ce présent de Vesta, tu seras pur» (Fastes, IV, 4731-4732).

Cette préparation purificatoire était «constituée de sang de cheval, de cendre de veau, et d’un troisième élément, de la paille creuse d’une fève dure» (Fastes, IV, 4733-4734). Les cendres provenaient du sacrifice lors des Fordicidia, où l’on sacrifiait une vache pleine à Tellus, et d’où «l’on retire le veau du ventre de sa mère pour le brûler» (Fastes, IV, 4634-4641).

Le sang de cheval provenait du «Cheval d’Octobre», le cheval de droite de l’attelage vainqueur d’une course particulière le 15 octobre de l’année précédente. Ensemble, ces éléments étaient mélangés par les Vestales pour former les substances purificatoires nécessaires aux rites.

Ovide propose plusieurs explications sur l’origine de ces rites, notamment le feu purificateur. «Le feu dévorant purifie tout et la fusion des métaux en expulse les défauts: est-ce pour cela qu’on purifie avec lui les brebis et leur berger?» (Fastes, IV, 4785-4786). Il évoque aussi la complémentarité des éléments: «eau et feu, éléments premiers de toutes choses, opposés entre eux, sont des divinités ennemies» (Fastes, IV, 4787-4788), que les Romains auraient réunis pour leurs rites de purification.

Sources antiques

- Ovide, Fastes, IV, 4721-4862

- Properce, Élégies, IV, 1, 19-20; IV, 4, 73-78

- Varron, De Lingua Latina, VI, 15

- Varron, Res Rusticae, II, 1, 9

- Cicéron, De Divinatione, II, 98

Sources modernes

- Adkins, L. & Adkins, R. A. (1996). Dictionary of Roman Religion. New York: Facts on File Inc.

- Butrica, J. L. (2000). « Propertius on the Parilia (4.4.73-8) ». Classical Quarterly 50.2, 472-478.

- Dumézil, G. (1974). La religion romaine archaïque. Paris.

- Fowler, W. W. (1899). The Roman Festivals of the Period of the Republic. London: MacMillan and Co., Limited.

- Kearns, E. (2003). The Oxford Dictionary of Classical Myth and Religion. Oxford: Oxford University Press.

- The Cambridge Ancient History 2nd Ed. Vol. X: The Augustan Empire 43 BC – AD 69. (1996). Great Britain: Cambridge University Press.

[1] Pălīlis, e, de Palès: Ov. F. 4, 898 ; M. 14, 774; Tib. 2, 5, 87 Palilia (Parilia, Varro R. 2, 1, 9; Col.; Plin.), ium ou iōrum, n. pl., Palilies ou Parilies, fêtes en l’honneur de Palès: Varro L. 6, 15 ; Cic. Div. 2, 98; Ov. F. 4, 721; cf. Fest. 222.

Dates

Avril 21, 2024 Toute la journée