![]()

![]() Il y a quasiment les mêmes vers dans l’Art d’aimer et les Tristes d’Ovide. Pourtant, tout a changé. Entre ces deux œuvres, la relégation loin de Rome a transformé radicalement la vision du poète romain sur les jeux et leur place dans la société.

Il y a quasiment les mêmes vers dans l’Art d’aimer et les Tristes d’Ovide. Pourtant, tout a changé. Entre ces deux œuvres, la relégation loin de Rome a transformé radicalement la vision du poète romain sur les jeux et leur place dans la société.

«Une petite tablette contient trois cailloux de chaque côté, où la victoire consiste à avoir aligné les siens.» Cette description du terni lapilli apparaît presque mot pour mot dans deux œuvres d’Ovide[1]. Mais le contexte ne pourrait être plus différent.

L’art de séduire par le jeu

Dans le livre 3 de l’Art d’aimer, Ovide prodigue ses conseils aux femmes romaines désireuses de conquérir le cœur des hommes. Le jeu y occupe une place de choix dans un passage de trente-huit vers (349-386). Il encourage les femmes à «pratiquer mille jeux; il est honteux pour une jeune fille de ne pas savoir jouer: en jouant, souvent l’amour se prépare»[2].

Pour le poète, les jeux constituent un véritable art de vivre. Danse, osselets, dés, jeu des brigands (ludus latrunculorum), balle au filet, terni lapilli: Ovide dresse un catalogue détaillé de six activités ludiques que toute femme cultivée se doit de maîtriser. Ces divertissements ne sont pas de simples passe-temps, mais des outils de séduction raffinés.

Le jeu devient un medium relationnel privilégié. Ovide invite à comprendre que c’est dans ces moments de relâchement que se révèlent les vraies personnalités.

Mais déjà, le poète voit bien que le jeu peut aussi révéler les faiblesses: la colère, la cupidité, les disputes. Il note avoir «souvent vu des joues mouillées de larmes»[3].

La relégation change tout

Dans les Tristes, Ovide, relégué* à Tomis pour des raisons qui demeurent mystérieuses (carmen et error – «un poème et une erreur»[4], dit-il), reprend exactement les mêmes jeux dans un passage de trente vers (485-514). Mais cette fois, c’est pour s’en défendre.

L’approche est radicalement différente. Les jeux ne sont plus des arts de séduction, mais des exemples de frivolité que d’autres auteurs ont traités sans être inquiétés. Ovide argumente que «d’autres ont écrit des traités sur les jeux de hasard»[5], et que «tous ces jeux ont coutume de faire perdre notre temps, chose précieuse»[6].

Le temps devient la clé. Ce qui était jadis investissement dans l’art de plaire devient perte stérile. Le poète déplore avec amertume: «trompé par ces exemples, je n’ai pas fait de vers tristes, mais une peine triste a suivi mes plaisanteries»[7].

Un renversement révélateur

Cette stratégie révèle l’habileté rhétorique d’Ovide. Dans les Tristes, il transforme sa défense en argument de proportionnalité: puisque d’autres auteurs ont pu écrire impunément sur des sujets « frivoles » comme les jeux de hasard, pourquoi lui seul serait-il puni pour avoir écrit l’Ars amatoria, son manuel de séduction?

Le contexte politique explique la gravité de l’accusation. Auguste avait promulgué des lois sur le mariage (lex Iulia de adulteriis, 18 avant notre ère) pour restaurer la moralité romaine et lutter contre la décadence des mœurs. L’Ars amatoria donnait des recettes pour contourner ces lois, enseignant notamment comment tromper maris et gardiens, séduire des femmes mariées et échapper à la surveillance. Cette transgression directe de la politique morale augustéenne rendait l’œuvre d’Ovide particulièrement problématique.

Ovide ne nie pas que son Art d’aimer soit léger ou provocateur. Il conteste plutôt l’arbitraire de sa condamnation. En plaçant sa poésie érotique dans la même catégorie que les traités ludiques – tous deux relevant de la littérature de divertissement -, il souligne l’incohérence du traitement qui lui est réservé. Si Rome tolère qu’on enseigne les subtilités du jeu de dés, pourquoi ne tolérerait-elle pas qu’on enseigne celles de la séduction?

Cette comparaison permet à Ovide d’éviter un déni de culpabilité (dangereux face à Auguste) tout en dénonçant une inégalité de traitement dans les standards littéraires de l’époque.

Plus révélateur encore: Ovide maintient sa conviction que le jeu dévoile la vraie nature humaine. Qu’il soit valorisé (Art d’aimer) ou déprécié (Tristes), il reste un miroir de l’âme. Cette constante anthropologique fait d’Ovide un observateur moderne de la psychologie ludique.

Une tradition littéraire contrastée

Ovide n’est pas le seul auteur latin à évoquer les jeux de plateau dans ses œuvres, mais son approche révèle une originalité certaine. Chez ses contemporains et prédécesseurs, le jeu sert d’autres fonctions littéraires.

Pour Sénèque, philosophe stoïcien, le ludus latrunculorum devient une métaphore morale dans ses Lettres à Lucilius. Critiquant les «arguties très habiles» qui détournent de l’essentiel, il évoque celui qui «regarde le plateau de latrunculi pour savoir comment une pièce entravée peut sortir» au lieu de courir éteindre l’incendie de sa maison[8]. Le jeu illustre ce qu’il faut éviter: perdre son temps en bagatelles quand l’urgence est à la vraie philosophie.

À l’opposé, Martial dans ses Epigrammes célèbre les jeux comme objets de la sociabilité mondaine. Ses étiquettes en vers pour les cadeaux des Saturnales mentionnent la tabula lusoria où «le pion bicolore périt entre deux ennemis jumeaux» et les calculi qui servent aux «combats des brigands insidieux»[9].

Dans cette même veine mondaine, le poète anonyme de la Laus Pisonis développe une scène entière de latrunculi où «les guerres se mènent avec des soldats de verre, tantôt les blancs lient les noirs, tantôt le noir lie les blancs»[10]. Cette description détaillée vise à montrer l’urbanitas d’un grand seigneur pour qui bien jouer fait partie des vertus de salon.

Suétone adopte une perspective différente en utilisant les jeux pour brosser des portraits impériaux. Dans sa Vie de Claude, il note que l’empereur «jouait aux dés avec la plus grande passion, et il a même publié un livre sur cet art; il avait l’habitude de jouer même en voyage, ayant adapté son char et son plateau de jeu pour que le jeu ne soit pas perturbé»[11]. Ici, la passion ludique devient un trait caractérisant la personnalité du prince.

L’originalité ovidienne

Face à ces usages variés -métaphore morale chez Sénèque, marqueur social chez Martial et dans la Laus Pisonis, trait biographique chez Suétone- Ovide développe une approche singulière. Malgré des contextes très différents dans l’Art d’aimer et les Tristes, il fait du jeu un révélateur psychologique: l’outil qui dévoile la vraie nature des individus sous le vernis social. «Nos cœurs nus se montrent à travers les jeux», observe-t-il avec une perspicacité toute moderne.

* En 8 apr. J.-C., par un simple édit d’Auguste, Ovide est relégué (relegatus) à Tomis, sur le Pont-Euxin. Contrairement à l’exil, qui prive de la citoyenneté et des biens, la relégation maintient ses droits civiques et sa fortune: il reste libre d’écrire et de correspondre, mais doit résider loin de Rome.

[1] Ars amatoria 3, 365-366 et Tristia 2, 499-500, voir les texte complets ci-dessous.

[2] Ars amatoria 3, 367-368

[3] Ars amatoria 3, 378

[4] Tristia II, 207–208: Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error, / alterius facti culpa silenda mihi

[5] Tristia 2, 489

[6] Tristia 2, 502

[7] Tristia 2, 511-512

[8] Sénèque, Lettres à Lucilius 117, 30: tabulam latrunculariam prospicit ut sciat quomodo alligatus exeat calculus

[9] Martial, Apophoreta 14.17-18: Calculus hac gemino discolor hoste perit et Insidiosorum si ludis bella latronum

[10] Laus Pisonis vv. 193-194: vitreo peraguntur milite bella, / ut niveos nigros, nunc et niger alliget albos

[11] Suétone, Vie de Claude 33: Aleam studiosissime lusit, de cuius arte librum quoque emisit

Ovide, Ars amatoria III, 349-386

| 349 | Quis dubitet, quin scire velim saltare puellam, | Qui douterait que je veuille qu’une jeune femme sache danser, | |

| 350 | Ut moveat posito brachia iussa mero? | Pour qu’elle bouge ses bras avec grâce quand le vin est servi? | |

| 351 | Artifices lateris, scenae spectacula, amantur: | Les artistes du mouvement, spectacles de la scène, sont aimées: | |

| 352 | Tantum mobilitas illa decoris habet. | Tant cette souplesse a de charme. | |

| 353 | Parva monere pudet, talorum dicere iactus | J’ai honte de donner de petits conseils, de parler des lancers d’osselets; | |

| 354 | Ut sciat, et vires, tessera missa, tuas: | Pour qu’elle sache tes forces, dé lancé: | |

| 355 | Et modo tres iactet numeros, modo cogitet, apte | Et tantôt qu’elle jette trois nombres, tantôt qu’elle réfléchisse habilement, | |

| 356 | Quam subeat partem callida, quamque vocet. | Étant rusée, quelle part prendre et laquelle appeler. | |

| 357 | Cautaque non stulte latronum proelia ludat, | Et qu’elle joue prudemment et non sottement aux combats de brigands, | |

| 358 | Unus cum gemino calculus hoste perit, | Quand un seul pion périt face à un double ennemi, | |

| 359 | Bellatorque sua prensus sine compare bellat, | Et que le guerrier pris sans son compagnon combat, | |

| 360 | Aemulus et coeptum saepe recurrit iter. | Et que souvent l’adversaire revient sur le mouvement entrepris. | |

| 361 | Reticuloque pilae leves fundantur aperto, | Et que de légères balles soient lancées dans un filet ouvert, | |

| 362 | Nec, nisi quam tolles, ulla movenda pila est. | Et qu’aucune balle ne doive être bougée, excepté celle qu’on veut prendre. | |

| 363 | Est genus, in totidem tenui ratione redactum | Il y a un type de jeu organisé selon un calcul subtil | |

| 364 | Scriptula, quot menses lubricus annus habet: | En autant de cases que l’année qui passe compte de mois. | |

| 365 | Parva tabella capit ternos utrimque lapillos, | Un petit plateau contient trois pions de chaque côté, | |

| 366 | In qua vicisse est continuasse suos. | Où gagner, c’est aligner les siens. | |

| 367 | Mille facesse iocos; turpe est nescire puellam | Exerce-toi à mille jeux ; il est honteux qu’une jeune femme ne sache pas | |

| 368 | Ludere: ludendo saepe paratur amor. | jouer, car en jouant souvent l’amour se prépare. | |

| 369 | Sed minimus labor est sapienter iactibus uti: | Mais c’est un travail minime d’user sagement des coups de dés: | |

| 370 | Maius opus mores composuisse suos. | L’œuvre la plus grande est de composer ses mœurs. | |

| 371 | Tum sumus incauti, studioque aperimur in ipso, | Alors nous sommes imprudents, nous nous révélons dans notre passion même, | |

| 372 | Nudaque per lusus pectora nostra patent; | Et nos cœurs nus se montrent à travers les jeux; | |

| 373 | Ira subit, deforme malum, lucrique cupido, | La colère survient, vice hideux, ainsi que l’avidité du gain, | |

| 374 | Iurgiaque et rixae sollicitusque dolor: | Les querelles, les rixes et la douleur inquiète: | |

| 375 | Crimina dicuntur, resonat clamoribus aether, | On profère des accusations, l’éther résonne de clameurs, | |

| 376 | Invocat iratos et sibi quisque deos: | Et chacun invoque contre soi les dieux irrités: | |

| 377 | Nulla fides, tabulaeque novae per vota petuntur; | Nulle loyauté, et l’on réclame par des vœux de nouvelles tablettes; | |

| 378 | Et lacrimis vidi saepe madere genas. | Et j’ai souvent vu des joues mouillées de larmes. | |

| 379 | Iuppiter a vobis tam turpia crimina pellat, | Que Jupiter écarte de vous de si viles fautes, | |

| 380 | In quibus est ulli cura placere viro. | Vous qui avez le souci de plaire à quelque homme. | |

| 381 | Hos ignava iocos tribuit natura puellis; | La nature paresseuse a donné ces jeux aux jeunes femmes; | |

| 382 | Materia ludunt uberiore viri. | Les hommes jouent avec une matière plus riche. | |

| 383 | Sunt illis celeresque pilae iaculumque trochique | Ils ont les balles rapides, le javelot, les cerceaux, | |

| 384 | Armaque et in gyros ire coactus equus. | Les armes et le cheval contraint d’aller en cercle. | |

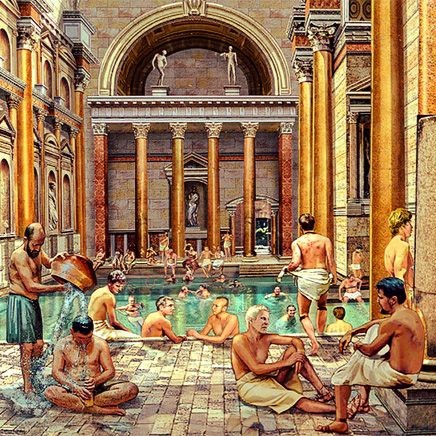

| 385 | Nec vos Campus habet, nec vos gelidissima Virgo, | Le Campus (Champ de Mars) ne vous accueille pas, ni la très froide Virgo (thermes alimentés par l’aqueduc de la Vierge), | |

| 386 | Nec Tuscus placida devehit amnis aqua. | Ni le fleuve toscan (le Tibre) ne vous emporte sur ses eaux paisibles. | |

Ovide, Tristia II, 485-514

| 485 | His ego successi, quoniam praestantia candor | J’ai succédé à ceux-là (d’autres poètes érotiques), puisque la distinction excellente |

| 486 | nomina vivorum dissimulare iubet. | m’ordonne de taire les noms des vivants. |

| 487 | Non timui, fateor, ne, qua tot iere carinae, | Je n’ai pas craint, je l’avoue, que là où tant de navires ont navigué, |

| 488 | naufraga servatis omnibus una foret. | un seul fît naufrage alors que tous les autres étaient sauvés. |

| 489 | Sunt aliis scriptae, quibus alea luditur, artes | D’autres ont écrit des traités sur les jeux de hasard |

| 490 | (hoc est ad nostros non leve crimen avos) | (ce qui est un crime non négligeable aux yeux de nos ancêtres) |

| 491 | quid valeant tali, quo possis plurima iactu | ce que peuvent valoir les dés, par quel lancer tu peux obtenir le plus grand nombre, |

| 492 | figere, damnosos effugiasve canes, | comment éviter les « chiens » funestes, |

| 493 | tessera quos habeat numeros, distante vocato | quels nombres porte chaque tessère, à quelle distance il convient de lancer quand on est appelé, |

| 494 | mittere quo deceat, quo dare missa modo, | de quelle manière donner les dés une fois lancés, |

| 495 | discolor ut recto grassetur limite miles, | comment le pion bicolore doit avancer en ligne droite, |

| 496 | cum medius gemino calculus hoste perit, | quand le pion du milieu périt entre deux ennemis, |

| 497 | ut bellare sequens sciat et revocare priorem, | comment celui qui suit sait combattre et rappeler le précédent, |

| 498 | nec tuto fugiens incomitatus eat; | et comment le fuyard ne doit pas aller sans escorte ; |

| 499 | parva sit ut ternis instructa tabella lapillis, | qu’il y ait une petite tablette garnie de trois cailloux, |

| 500 | in qua vicisse est continuasse suos; | où la victoire consiste à avoir aligné les siens ; |

| 501 | quique alli lusus (neque enim nunc persequar omnes) | et tous ces autres jeux (car je ne vais pas tous les énumérer maintenant) |

| 502 | perdere, rem caram, tempora nostra solent. | ont coutume de faire perdre notre temps, chose précieuse. |

| 503 | Ecce canit formas alius iactusque pilarum, | Voici qu’un autre chante les formes et les lancers des balles, |

| 504 | hic artem nandi praecipit, ille trochi, | celui-ci enseigne l’art de nager, celui-là du cerceau ; |

| 505 | composita est aliis fucandi cura coloris; | d’autres se sont préoccupés de composer des fards colorés ; |

| 506 | hic epulis leges hospitioque dedit | l’un a donné des règles pour les banquets et l’hospitalité, |

| 507 | alter humum, de qua fingantur pocula, monstrat, | un autre montre la terre avec laquelle on façonne les coupes, |

| 508 | quaeque, docet, liquido testa sit apta mero. | et enseigne quel vase convient au vin pur. |

| 509 | Talia luduntur fumoso mense Decembri, | De tels sujets sont traités durant le mois enfumé de décembre, |

| 510 | quae damno nulli composuisse fuit. | et personne n’a eu à subir de dommage pour les avoir composés. |

| 511 | His ego deceptus non tristia carmina feci, | Trompé par ces exemples, je n’ai pas fait de vers tristes, |

| 512 | sed tristis nostros poena secuta iocos. | mais une peine triste a suivi mes plaisanteries. |

| 513 | Denique nec video tot de scribentibus unum, | Enfin, je ne vois pas un seul parmi tant d’écrivains |

| 514 | quem sua perdiderit Musa, repertus ego. | que sa Muse ait perdu, et moi je me trouve être celui-là. |

D’autres articles du blog de l’association Nunc est bibendum