Jeu des Trois cailloux ou Marelle à trois

2 2 |

Bataille Bataille |

Stratégie Stratégie |

Facile Facile |

Court Court |

Histoire

Ce jeu de pions très simple est des mieux attestés par les sources littéraires latines. Ovide y fait deux allusions précieuses: dans l’Art d’aimer, il décrit une «petite tablette» sur laquelle chaque joueur dispose de «trois cailloux» (Terni lapilli), la victoire consistant à aligner ses propres pions[1]. Dans les Tristes, il évoque à nouveau ce jeu parmi les passe-temps cultivés de Rome [2]. Le texte est quasiment identique, mais l’approche est différente. Dans le premier texte, le jeu est un outil de séduction. Dans le second, écrit dans l’armertune de l’exil, il est perte de temps et frivolité. Dans tous les cas, ces vers confirment que le jeu des trois cailloux faisait partie de la culture ludique de l’élite urbaine au 1er siècle de notre ère. A noter que l’appellation Terni lapilli est moderne, construite à partir des textes d’Ovide, mais n’est pas attestée dans les sources antiques.

Le principe du jeu est simple: chaque joueur place successivement ses trois pions, puis les déplace sur les intersections disponibles pour former un alignement de trois. Ce mécanisme en fait l’ancêtre direct de nombreux jeux de stratégie abstraite modernes, du morpion (tic-tac-toe) aux variantes dites three men’s morris.

Des jeux de type «trois pions à aligner» sont attestés bien avant Rome. En Égypte pharaonique, des planches gravées montrent des grilles comparables ; en Grèce classique, des témoignages littéraires et archéologiques suggèrent aussi des jeux à alignement de pions.

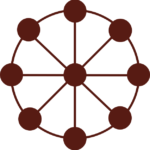

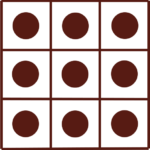

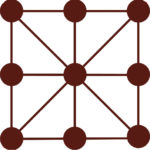

Le plateau de jeu est très simple: il comporte 9 cases ou intersections, disposées de différentes façons (voir trois représentations ci-dessous). On a retrouvé dans l’Empire romain des centaines de tabulae lusoriae gravées dans la pierre, sur des marches de temples, dans les forums ou sur des bancs publics (par ex. à Pompéi, à Éphèse, à Didymes, à Iasos). La grille 3×3 est la plus claire pour le Terni lapilli. En revanche, les cercles à rayons souvent attribués au jeu -surnommés «rota»- posent problème: certains chercheurs (Carl Blümlein au début du XXe siècle, repris par Ulrich Schädler en 2018[3]) considèrent qu’ils pouvaient avoir des significations apotropaïques ou symboliques, sans rapport direct avec le jeu. Quand une rota est gravée à la verticale, sur un mur, c’est à l’évidence le symbole de la roue et non un plateau de jeu.

La localisation de ces plateaux dans l’espace public suggère un rôle social important: les citoyens pouvaient se distraire en jouant en plein air, dans les temps morts de la vie civique. Le caractère minimal du matériel (quelques cailloux suffisent) rendait le jeu accessible à tous, esclaves comme magistrats. Le Terni lapilli illustre donc la diffusion transversale du jeu dans la société romaine.

Au Moyen Âge et à la Renaissance, les variantes du three men’s morris ou «marelle à trois» perpétuent le principe du Terni lapilli. La comparaison avec le morpion moderne (tic-tac-toe) est pertinente: on y retrouve le même objectif (aligner trois pions), mais la dynamique est plus complexe dans la version antique, puisque les pièces limitées obligent à combiner placement et mouvement.

[1] Ovide, Ars amatoria, III, 365-366: Parva tabella capit ternos utrimque lapillos, / In qua vicisse est continuasse suos.

[2] Ovide, Tristia, II, 501-502: Parva sit ut ternis instructa tabella lapillis, / in qua vicisse est continuasse suos;

[3] Ulrich Schädler, Encore sur la «marelle ronde»: cent ans après Carl Blümlein, Kentron, 34, 2018

Règles de jeu

Mise en place

3 pions par personne (foncés pour l’une, clairs pour l’autre).

Plateau de jeux carré constituant 9 intersections ou 9 cases.

But du jeu

Réussir à aligner ses trois pions.

Déroulement de la partie

On décide ou on tire au sort la joueuse ou le joueur qui commence.

Chaque personne place ensuite, à tour de rôle, un pion sur une intersection de son choix, en tentant d’aligner ses trois pions.

Lorsque les trois pions sont sur le plateau, les joueuses ou joueurs déplacent à tour de rôle un pion de leur choix vers une intersection (ou une case) voisine libre, pour tenter de les aligner, tout en empêchant l’adversaire d’en faire autant.

La joueuse ou le joueur qui réussit à aligner ses trois pions remporte la partie.

Les règles en vidéo

Retour à la page d’accueil sur les jeux de table antiques