La Rome antique, au faîte de sa puissance, entretenait des relations commerciales et politiques avec des territoires lointains, de l’Afrique subsaharienne jusqu’à l’Inde. Cette vaste étendue d’influence a permis aux Romains de découvrir des animaux inconnus dans leur environnement méditerranéen. Ces rencontres avec la faune exotique se sont cristallisées dans la langue latine à travers une riche terminologie zoologique, souvent issue du grec. Cette étude lexicographique propose un inventaire raisonné des dénominations latines des animaux exotiques, attestées chez les auteurs classiques.

I. Les grands mammifères africains et asiatiques

L’éléphant: colosse emblématique

L’éléphant, animal emblématique qui marqua les Romains lors des guerres puniques, se distingue par une triple dénomination:

- Barrus, i (m.): Terme proprement latin employé par Horace (Epodes 12, 1).

- Elephantus, i (m./f.): Attesté chez Cicéron (De Natura Deorum 2, 151). Au féminin, il désigne spécifiquement la femelle selon Plaute (Stichus 168). Par métonymie, ce terme désigne aussi l’ivoire chez Virgile (Géorgiques 3, 26). Pline l’Ancien évoque également un monstre marin homonyme (9, 10).

- Elephas/Elephans, antis (m.): Emprunt direct au grec ἐλέφας, utilisé par Horace (Épîtres 2, 1, 196), Lucain (6, 208) et Sénèque (Lettres 85, 41).

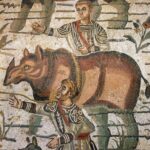

Le rhinocéros: unicorne cuirassé

- Rhinoceros, otis (m.): Du grec ῥινόκερως («nez-corne»), ce pachyderme est décrit par Pline (8, 71) et mentionné par Quinte-Curce dans son récit des conquêtes d’Alexandre (9, 1, 5).

L’hippopotame: cheval du Nil

- Hippopotamus, i (m.): Littéralement «cheval de fleuve» (du grec ἱπποπόταμος), ce mammifère amphibie apparaît chez Pline (5, 10) et Ammien Marcellin (22, 15).

- Hippopotamios, ii (m.): Variante orthographique attestée chez Varron (De Lingua Latina 5, 78) et le géographe Pomponius Mela (1, 52).

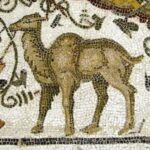

Les camélidés: navires du désert

Le chameau

- Camelus, i (m./f.): Du grec κάμηλος, mentionné par Cicéron (De Natura Deorum 2, 123) et Tite-Live (37, 40, 12). Pline l’emploie au féminin (8, 67; 11, 164), tout comme Paulin de Nole (Epistulae 29, 2).

- Camela, ae (f.): Forme féminine spécifique pour la chamelle (Trebellius Pollion, Claude 14).

- Camellus: Variante orthographique citée par Pomponius (112).

La girafe

- Camelopardalis, is (f.) ou -lus, i (m.) ou -pardus, i (m.): Du grec καμηλοπάρδαλις («chameau-léopard»), ce ruminant au long cou est évoqué par Varron (De Lingua Latina 5, 100), Vopiscus (Aurélien 33) et Isidore de Séville (Origines 12, 2, 19).

II. Les félins et carnivores

Les grands félins

La panthère

- Panthera, ae (f.): Du grec πάνθηρ, ce félin tacheté apparaît chez Cicéron (Familières 2, 11, 2), Ovide (Métamorphoses 3, 669) et Pline (8, 62).

- Pantheris, is (f.): Terme spécifique pour la femelle selon Varron (De Lingua Latina 5, 100).

- Pardalis, is (f.): Synonyme d’origine grecque (πάρδαλις) utilisé par Quinte-Curce (5, 1, 21).

Le tigre

- Tigris, is/idis: Du grec τίγρις, ce félin rayé est généralement masculin en prose et féminin en poésie. On le trouve chez Virgile (Géorgiques 2, 151), Suétone (Auguste 43) et Pline (6, 73).

La hyène: prédateur nocturne

- Hyaena, ae (f.): Du grec ὕαινα, ce carnivore est décrit par Pline (8, 105), qui utilise le même terme pour désigner un poisson plat (32, 154).

- Belbus, i (m.): Dénomination alternative attestée chez Capitolin (Gordien 3, 33, 1).

- Crocottas, ae (m.): Animal d’Éthiopie selon Pline (8, 72), probablement une variété de hyène.

III. Les primates

La richesse terminologique concernant les singes témoigne de la fascination romaine pour ces animaux aux comportements quasi humains:

- Pithecus, i (m.): Du grec πίθηκος, terme générique attesté dans les Notes Tironiennes (p. 176).

- Simia, ae (f.): Dérivé de simus (camus, au nez aplati), cité par Cicéron (De Divinatione 1, 76; 2, 69).

- Simius, ii (m.): Forme masculine utilisée par Phèdre (1, 10, 6) et Martial (14, 202, 1).

- Sphingion, ii (n.): Du grec σφιγγίον, désigne une espèce particulière selon Pline (6, 173; 10, 199).

- Cephus, i (m.): Variété spécifique mentionnée par Pline (8, 70).

- Cercolopis: Singe à queue touffue d’après Festus (54, 13).

- Cercopithecus, i (m.): Du grec κερκοπίθηκος («singe à queue»), attesté chez Juvénal (15, 4) et Pline (8, 72).

- Cercops, opis (m.): Du grec κέρκωψ, autre terme pour le singe à longue queue selon Manilius (4, 668).

IV. Les antilopes et gazelles

- Oryx, ygis (m.): Du grec ὄρυξ, ce ruminant désertique est mentionné par Columelle (De Re Rustica 9, 1, 1) et Pline (2, 107).

- Pygargos/Pygargus, i (m.): Du grec πύγαργος («à la croupe blanche»), désigne aussi bien un aigle (Pline 10, 7) qu’une espèce de gazelle (Juvénal 11, 138; Pline 8, 214).

- Strepsiceros, otis (m./f.): Du grec στρεψίκερως («aux cornes tordues»), antilope aux cornes spiralées décrite par Pline (8, 214).

V. Les reptiles

Le crocodile du Nil

- Crocodilus, i (m.): Du grec κροκόδειλος, ce redoutable reptile est décrit par Pline (8, 71) et Quinte-Curce (9, 1, 5).

- Corcodilus, i (m.): Variante orthographique attestée chez Phèdre (1, 25, 4).

Le caméléon

- Chamaeleon, onis/ontis (m.): Du grec χαμαιλέων («lion de terre»), ce lézard changeant de couleur est mentionné par Aulu-Gelle (10, 12, 1).

VI. Les oiseaux exotiques

L’autruche

- Struthio, onis (m.): Du grec στρουθίων, ce grand oiseau coureur est décrit par Isidore de Séville (Origines 12, 7, 1).

- Struthiocamelus/Struthocamelus, i (m./f.): Du grec στρουθοκάμηλος («moineau-chameau»), terme composé attesté chez Pline (10, 1) et Pétrone (137).

- Passer marinus: Littéralement «moineau marin», employé par Ausone (Épîtres 11, 24) et parfois simplement passer (CIL 10, 3704).

Le flamant rose

- Phoenicopterus, i (m.): Du grec φοινικόπτερος («aile pourpre»), cet échassier est mentionné par Suétone (Vitellius 13), Sénèque (Lettres 110, 12) et Pline (10, 133).

VII. Créatures fabuleuses ou mal identifiées

Le monde lointain et mal connu a également inspiré des descriptions d’animaux composites ou imaginaires:

- Hippocamelus, i (m.): Du grec ἱπποκάμηλος, animal fabuleux mi-cheval, mi-chameau selon Ausone (Épîtres 70, 9).

- Pantherocamelus, i (m.): Créature mentionnée par Lucilius (Satires 1126), probablement une description alternative de la girafe.

- Taurelephans, antis (m.): Du grec ταυρελέφας, animal indien tenant du taureau et de l’éléphant selon Julius Valerius (3, 19).

- Leucrocota/Leucrocuta (f.): Quadrupède indien non identifié décrit par Pline (8, 72) et Solin (52, 34).

Conclusion

Ce panorama lexical des animaux exotiques dans la littérature latine révèle plusieurs caractéristiques essentielles de la zoologie romaine:

- Prépondérance des emprunts grecs: La majorité des termes proviennent du grec, témoignant de l’influence hellénistique sur les connaissances romaines en sciences naturelles.

- Formation analogique: De nombreux noms sont construits par analogie avec des animaux familiers (camelopardalis, struthiocamelus), reflétant une méthode descriptive fondée sur la comparaison.

- Diversité des sources: Ces animaux exotiques sont mentionnés par des auteurs variés, des naturalistes comme Pline aux poètes comme Virgile, révélant leur intégration dans la culture romaine au-delà de la littérature spécialisée.

- Incertitudes taxonomiques: Les confusions et descriptions parfois approximatives témoignent des limites de la connaissance zoologique antique, tributaire de témoignages indirects et d’observations souvent limitées à des spécimens isolés présentés lors de triomphes ou dans les arènes.

Cette terminologie zoologique constitue ainsi un précieux témoignage sur la rencontre de Rome avec l’altérité faunique des territoires conquis ou explorés, et sur la manière dont la langue latine s’est adaptée pour nommer et décrire ces créatures venues d’ailleurs.