![]()

![]() Dans la Rome antique, le nom d’«Apicius» résonne comme celui du gastronome par excellence. Mais derrière cette appellation se cachent en réalité trois personnages distincts, tous liés par leur goût immodéré pour les plaisirs de la table. Cette confusion, entretenue dès l’Antiquité, montre comment un simple cognomen a fini par incarner à lui seul le raffinement culinaire romain.

Dans la Rome antique, le nom d’«Apicius» résonne comme celui du gastronome par excellence. Mais derrière cette appellation se cachent en réalité trois personnages distincts, tous liés par leur goût immodéré pour les plaisirs de la table. Cette confusion, entretenue dès l’Antiquité, montre comment un simple cognomen a fini par incarner à lui seul le raffinement culinaire romain.

Le premier Apicius nous est connu grâce à Athénée de Naucratis, qui cite l’historien Posidonius. Cet homme vivait au début du 1er siècle avant notre ère et «dépassa tous les autres hommes pour ce qui est de l’intempérance»[1]. Son existence reste obscure, et nous ignorons comment se manifestait exactement cette ἀσωτία (intempérance) que lui attribue le texte grec. Curieusement, il aurait provoqué le bannissement de Publius Rutilius Rufus en 92 av. J.-C., sans que les raisons en soient explicitées. Fait troublant : Athénée précise qu’il existe un autre Apicius, beaucoup plus célèbre, qui laissa le même souvenir d’excès – ce qui montre que la réputation attachée au nom «Apicius» s’est construite très tôt autour d’une idée d’excès alimentaire.

Marcus Gavius Apicius, le paradigme du luxe

C’est le deuxième Apicius, Marcus Gavius, qui demeure le plus célèbre. Né vers 25 avant notre ère, ce millionnaire vécut sous Auguste et Tibère avant de se suicider aux alentours de 37. Tacite le mentionne brièvement dans ses Annales, évoquant les rumeurs selon lesquelles le jeune Séjan se serait prostitué «au riche et prodigue Apicius»[2]. Mais c’est surtout Sénèque qui livre le portrait le plus saisissant de ce personnage dans sa Consolation à Helvia:

«Cet Apicius, qui jeta cent millions de sesterces dans sa cuisine, qui, à chacune de ses orgies, engloutit tant de largesses impériales et l’énorme revenu du Capitole, accablé de dettes, fut forcé, pour la première fois, de regarder à ses dépenses. Il calcula qu’il lui restait dix millions de sesterces; et, comme s’il devait mourir de faim en vivant avec dix millions, il termina sa vie par le poison.»[3]

Cette fin tragique d’un homme qui préféra la mort à une vie qu’il jugeait misérable avec «seulement» dix millions de sesterces frappe les esprits. Cette somme, du temps de Tibère, permettait de payer la solde annuelle de plus de 11 000 légionnaires, soit l’équivalent de 2 légions complètes. Pour Sénèque, Apicius incarne la corruption des mœurs romaines: il avait «professé la science de la taverne» (scientiam popinae) et «infecté le siècle de son enseignement»[4], comme s’il avait élevé l’art de la débauche culinaire au rang de doctrine. En d’autres termes, Apicius n’est pas seulement un riche gourmand: il est un corrupteur public.

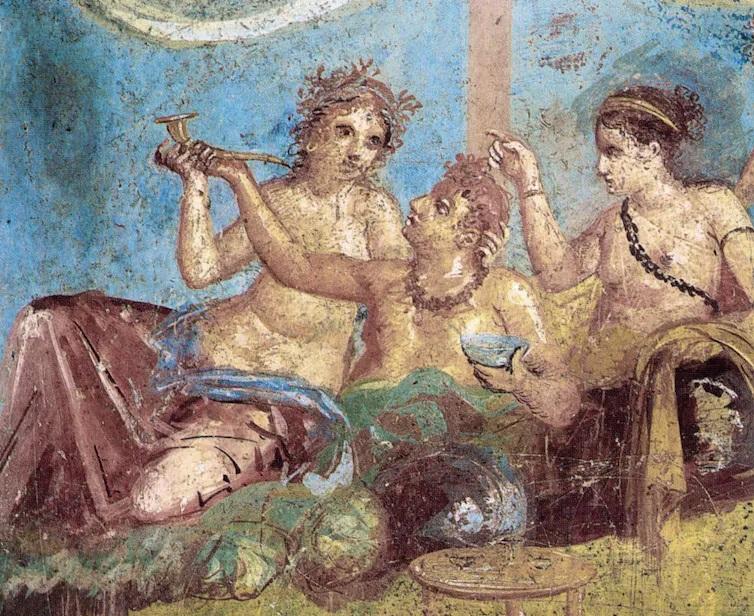

Les sources antiques fourmillent d’anecdotes sur ses extravagances culinaires. Pline l’Ancien rapporte plusieurs de ses innovations: Apicius engraissait les truies avec des figues sèches avant de les tuer brutalement, après leur avoir fait boire du vin miellé, afin d’améliorer leur foie. Il imagina aussi une saumure à base de foie de rouget et affirma que «la langue du flamant rose était d’un goût exquis»[5]. Pline atteste même d’une «cuisson apicienne» (apiciana coctura)[6], technique consistant à faire d’abord macérer les légumes, comme le chou, dans l’huile et le sel avant cuisson, c’est-à-dire à leur appliquer un traitement de luxe. L’influence d’Apicius s’étendait jusqu’à la famille impériale: Drusus Julius Caesar, fils de Tibère, aurait dédaigné les jeunes pousses de chou (cyma) sous son influence, au point d’être réprimandé par Tibère lui-même[7].

Athénée rapporte une scène devenue exemplaire: vivant à Minturnes, en Campanie, où il dégustait des crevettes d’une taille exceptionnelle, Apicius entend vanter celles des côtes africaines. Il affrète aussitôt un navire, tombe malade en mer, arrive au large de l’Afrique… et, après inspection des crustacés apportés à bord par les pêcheurs locaux, ordonne de repartir immédiatement, jugeant les bêtes moins belles que celles de Minturnes[8]. Il n’a même pas posé le pied à terre. Le luxe culinaire devient ici une quête obsessionnelle de l’absolu.

L’art de la surenchère gastronomique

Sénèque évoque encore un épisode révélateur du milieu dans lequel évoluait Apicius. Un rouget d’une taille exceptionnelle est offert à Tibère, qui choisit de le faire vendre au marché. L’empereur annonce: «Je me trompe fort si ce rouget n’est pas acheté par Apicius ou par Publius Octavius.» Les deux hommes surenchérissent effectivement l’un contre l’autre, et Octavius l’emporte pour cinq mille sesterces, acquérant ainsi «une immense gloire pour avoir acheté cinq mille sesterces un poisson que César avait vendu et que même Apicius n’avait pas obtenu»[9].

Cette scène illustre l’émulation qui règne parmi les très riches Romains autour du luxe culinaire. Acheter un poisson devient un geste public de prestige. Apicius se situe à la fois dans la consommation, la connaissance des produits, le réseau social des élites, et –c’est capital– la capacité à transformer le repas en spectacle politique. Certaines analyses modernes suggèrent d’ailleurs qu’il aurait parfois bénéficié de fonds publics pour organiser des banquets destinés à impressionner des dignitaires étrangers, faisant de sa table un instrument diplomatique autant qu’un théâtre de démesure.

D’un nom propre à un mythe gastronomique

Le troisième Apicius vécut sous l’empereur Trajan, au début du 2e siècle de notre ère. Athénée rapporte à son sujet une autre anecdote, presque technologique: «Lorsque l’empereur Trajan était en Parthie, à une distance de plusieurs journées de voyage de la mer, Apicius lui envoya des huîtres fraîches, dont il avait conservé la fraîcheur par un moyen de son invention»[10]. Il ne s’agit plus ici seulement de dépenser sans compter, mais de maîtriser des procédés de conservation pour faire parvenir des produits délicats jusqu’aux confins de l’Empire. On est déjà dans une forme d’ingénierie du luxe alimentaire.

La confusion progressive entre ces trois personnages s’explique aisément. Dès la fin du 2e siècle, le nom «Apicius» ne désigne plus seulement un individu, mais un type: le gourmet absolu. Tertullien note que, tout comme les philosophes tirent leur nom de leur maître (Platoniciens, Épicuriens, etc.), «les cuisiniers se nommaient d’après Apicius»[11]. Autrement dit, au tournant de l’Antiquité tardive, «un Apicius» peut déjà signifier «un cuisinier de luxe».

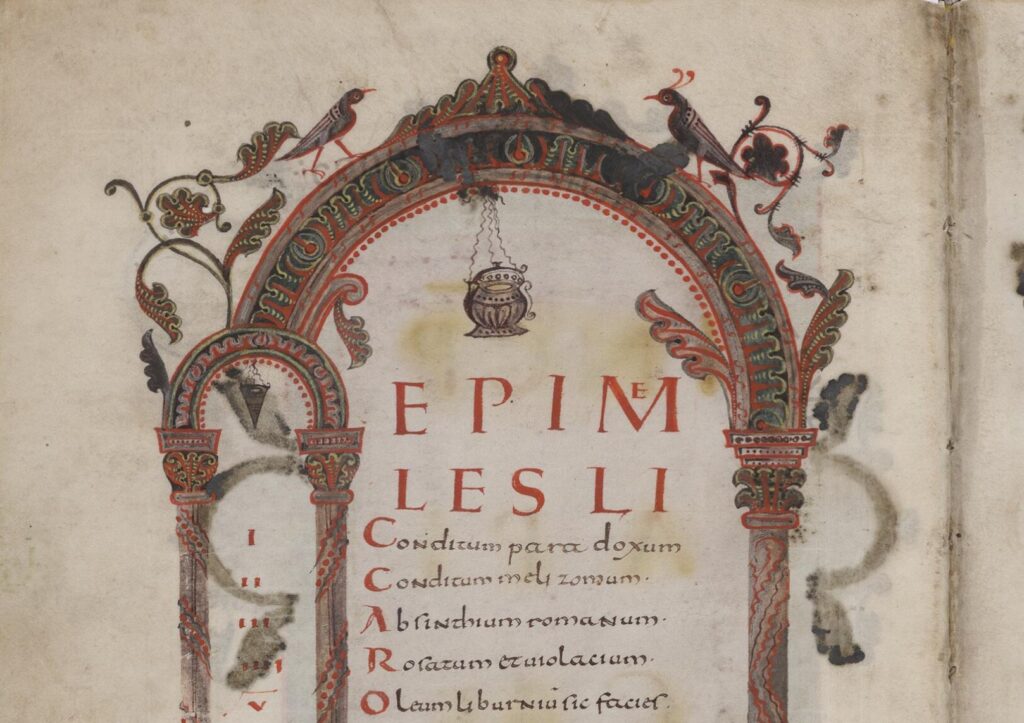

C’est dans ce contexte qu’apparaît le De re coquinaria, traditionnellement attribué à Apicius. Le texte qui nous est parvenu est une compilation tardive, fixée au 4e siècle, contenant près de cinq cents recettes organisées en livres thématiques. Il ne peut pas s’agir d’un ouvrage rédigé directement par Marcus Gavius Apicius sous Tibère: on y trouve des strates plus tardives et des mentions d’époques postérieures. Mais ce recueil, destiné manifestement à des cuisiniers professionnels et non à des amateurs, perpétue son nom. Il documente une cuisine résolument internationale, riche en ingrédients coûteux, en épices exotiques, en sauces épaisses au garum. Surtout, c’est notre seule grande source culinaire continue conservée pour l’Antiquité gréco-romaine.

L’histoire des trois Apicius illustre donc comment un nom propre devient un symbole culturel. De l’obscur personnage d’avant César, connu seulement pour son «intempérance», au millionnaire qui fit de la table un champ d’expérimentation totale, jusqu’à l’homme de l’époque de Trajan capable d’envoyer des huîtres fraîches jusqu’en Parthie, «Apicius» finit par désigner moins un individu qu’une idée: celle du luxe gastronomique romain, poussé jusqu’à l’excès, théorisé comme un art, et transmis sous forme de livre.

👉 Lire également: Le De re coquinaria: histoire d’un texte stratifié

[1] Athénée, Deipnosophistes, IV, 66:

Παρὰ δὲ Ῥωμαίοις μνημονεύεται, ὥς φησι Ποσειδώνιος ἐν τῇ ἐνάτῃ καὶ τεσσαρακοστῇ τῶν ἱστοριῶν, Ἀπίκιόν τινα ἐπὶ ἀσωτίᾳ πάντας ἀνθρώπους ὑπερηκοντικέναι.

Οὗτος δ’ ἐστὶν Ἀπίκιος ὁ καὶ τῆς φυγῆς αἴτιος γενόμενος Ῥουτιλίῳ τῷ τὴν Ῥωμαϊκὴν ἱστορίαν ἐκδεδωκότι τῇ Ἑλλήνων φωνῇ.

Περὶ δὲ Ἀπικίου τοῦ καὶ αὐτοῦ ἐπὶ ἀσωτίᾳ διαβοήτου ἐν τοῖς πρώτοις εἰρήκαμεν.«Chez les Romains, on rapporte, comme le dit Posidonios au quarante-neuvième livre de ses Histoires,

qu’un certain Apicius surpassa tous les hommes par son intempérance.

C’est cet Apicius qui fut aussi la cause de l’exil de Rutilius, auteur d’une Histoire des Romains écrite en langue grecque.

Quant à l’autre Apicius qui lui aussi fut célèbre pour sa prodigalité, nous en avons parlé au premier livre. »[2] Tacite, Annales, IV, 1: non sine rumore Apicio diviti et prodigo stuprum veno dedisse.

«…non sans la rumeur que [Séjan] eût vendu ses faveurs au riche et prodigue Apicius…»

Cet extrait concerne Lucius Aelius Sejanus (Sejanus), préfet du prétoire sous Tibère, et cette formule associe le nom de Marcus Gavius Apicius au scandale de l’achat de faveurs sexuelles ou de prostitutions (stuprum) via argent (« veno dedisse »).

[3] Sénèque, Consolatio ad Helviam, X, 9: cum sestertium millies in culinam coniecisset, cum tot congiaria principum et ingens Capitolii vectigal singulis comissationibus exsorpsisset, aere alieno oppressus, rationem impensarum suarum tunc primum coactus inspexit. Superfuturum sibi sestertium centies computavit et, velut in ultima fame victurus, si in sestertio centies vixisset, veneno vitam finivit.

[4] Sénèque, Consolatio ad Helviam, X, 8: … quam Apicius nostra memoria vixit, qui in ea urbe, ex qua aliquando philosophi velut corruptores iuventutis abire iussi sunt, scientiam popinae professus disciplina sua saeculum infecit.

[5] Pline l’Ancien, Histoire naturelle, X, 68 (133): Phoenicopteri linguam praecipui saporis esse Apicius docuit, nepotum omnium altissimus gurges.

Voir aussi VIII, 77 (209): Adhibetur et ars iecori feminarum sicut anserum, inventum M. Apici, fico arida saginatis ac satie necatis repente mulsi potu dato.

IX, 30 (66): M. Apicius, ad omne luxus ingenium natus, in sociorum garo — nam ea quoque res cognomen invenit — necari eos praecellens putavit atque e iecore eorum allecem excogitare.

[6] Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XIX, 41 (143): Nitrum in coquendo etiam viriditatem custodit, ut et Apiciana coctura, oleo ac sale, priusquam coquantur, maceratis.

[7] Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XIX, 41 (137): Hic est quidam ipsorum caulium delicatior teneriorque cauliculus, Apicii luxuriae et per eum Druso Caesari fastiditus, non sine castigatione Tiberi patris.

[8] Athénée, Deipnosophistes, I, 12 (7a-7b-7c): Ἐγένετο δὲ κατὰ τοὺς Τιβερίου χρόνους ἀνήρ τις Ἀπίκιος, πλουσιώτατος τρυφητής, ἀφ´ οὗ πλακούντων γένη πολλὰ Ἀπίκια ὀνομάζεται. Οὗτος ἱκανὰς μυριάδας καταναλώσας εἰς τὴν γαστέρα ἐν Μιντούρναις (πόλις δὲ Καμπανίας) διέτριβε τὰ πλεῖστα καρίδας ἐσθίων πολυτελεῖς, αἳ γίνονται αὐτόθι ὑπέρ γε τὰς ἐν Σμύρνῃ μέγισται καὶ τοὺς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἀστακούς. Ἀκούσας 〈οὖν〉 καὶ κατὰ Λιβύην γίνεσθαι ὑπερμεγέθεις ἐξέπλευσεν οὐδ´ ἀναμείνας μίαν ἡμέραν. Καὶ πολλὰ κακοπαθήσας κατὰ τὸν πλοῦν ὡς πλησίον ἧκε τῶν τόπων πρὶν ἐξορμῆσαι τῆς νεὼς (πολλὴ δ´ ἐγεγόνει παρὰ Λίβυσι φήμη τῆς ἀφίξεως αὐτοῦ), προσπλεύσαντες ἁλιεῖς προσήνεγκαν αὐτῷ τὰς καλλίστας καρίδας. Ὃ δ´ ἰδὼν ἐπύθετο εἰ μείζους ἔχουσιν· εἰπόντων δὲ μὴ γίνεσθαι ὧν ἤνεγκαν, ὑπομνησθεὶς τῶν ἐν Μιντούρναις ἐκέλευσε τῷ κυβερνήτῃ τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἐπὶ Ἰταλίαν ἀναπλεῖν μηδὲ προσπελάσαντι τῇ γῇ.

[9] Sénèque, Lettres à Lucilius, 95 (42): Mullum ingentis formae — quare autem non pondus adicio et aliquorum gulam inrito? quattuor pondo et selibram fuisse aiebant — Tiberius Caesar missum sibi cum in macellum deferri et venire iussisset, ‘amici,’ inquit ‘omnia me fallunt nisi istum mullum aut Apicius emerit aut P. Octavius’. Ultra spem illi coniectura processit: liciti sunt, vicit Octavius et ingentem consecutus est inter suos gloriam, cum quinque sestertiis emisset piscem quem Caesar vendiderat, ne Apicius quidem emerat.

[10] Athénée, Deipnosophistes, I, 13 (7d): Τραιανῷ δὲ τῷ αὐτοκράτορι ἐν Παρθίᾳ ὄντι καὶ τῆς θαλάσσης ἀπέχοντι ἡμερῶν παμπόλλων ὁδὸν Ἀπίκιος ὄστρεα νεαρὰ διεπέμψατο ὑπὸ σοφίας αὐτοῦ τεθησαυρισμένα·

[11] Tertullien, Apologétique, III, 6: Quid novi, si aliqua disciplina de magistro cognomentum sectatoribus suis inducit? Nonne philosophi de auctoribus suis nuncupantur Platonici, Epicurei, Pythagorici? Etiam a locis conventiculorum et stationum suarum Stoici, Academici? Aeque medici ab Erasistrato et grammatici ab Aristarcho, coqui etiam ab Apicio?

Le manuscrit de la Bibliothèque apostolique vaticane peut-être intégralement consulté en ligne: Urb.lat.1146.