Tradotto dal francese

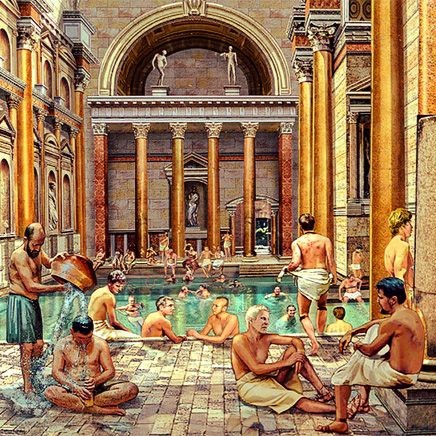

In quel giorno a Roma si vedevano uomini nudi piombare come pazzi per le strade, frustando le donne con perizomi di capra al loro passaggio, un gesto che avrebbe dovuto renderle fertili.

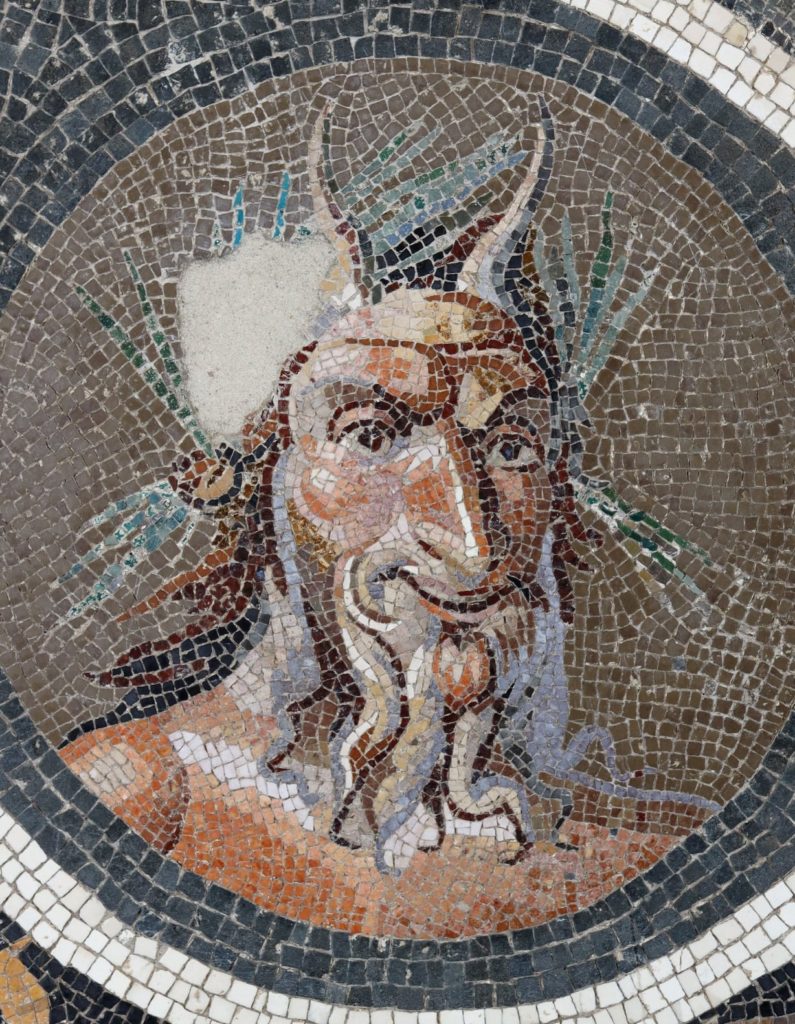

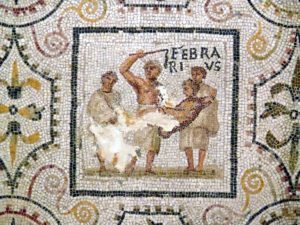

Questi giovani emissari erano inviati dai luperci, uomini-lupo e sacerdoti del culto di Faunus, una divinità primitiva e cornuta che governava la foresta, le pianure e i campi. Volenteroso lascivo e portatore di fertilità per le mandrie, era paragonato al greco Pan. Ogni anno, la confraternita del Luperci si riuniva a metà febbraio nella grotta del Lupercal ai piedi del Monte Palatino dove, secondo la leggenda della fondazione di Roma, la lupa aveva allattato Romolo e Remo. Lì si sacrificavano una o più capre, capre o caproni, e anche un cane, perché l’animale è nemico dei lupi.

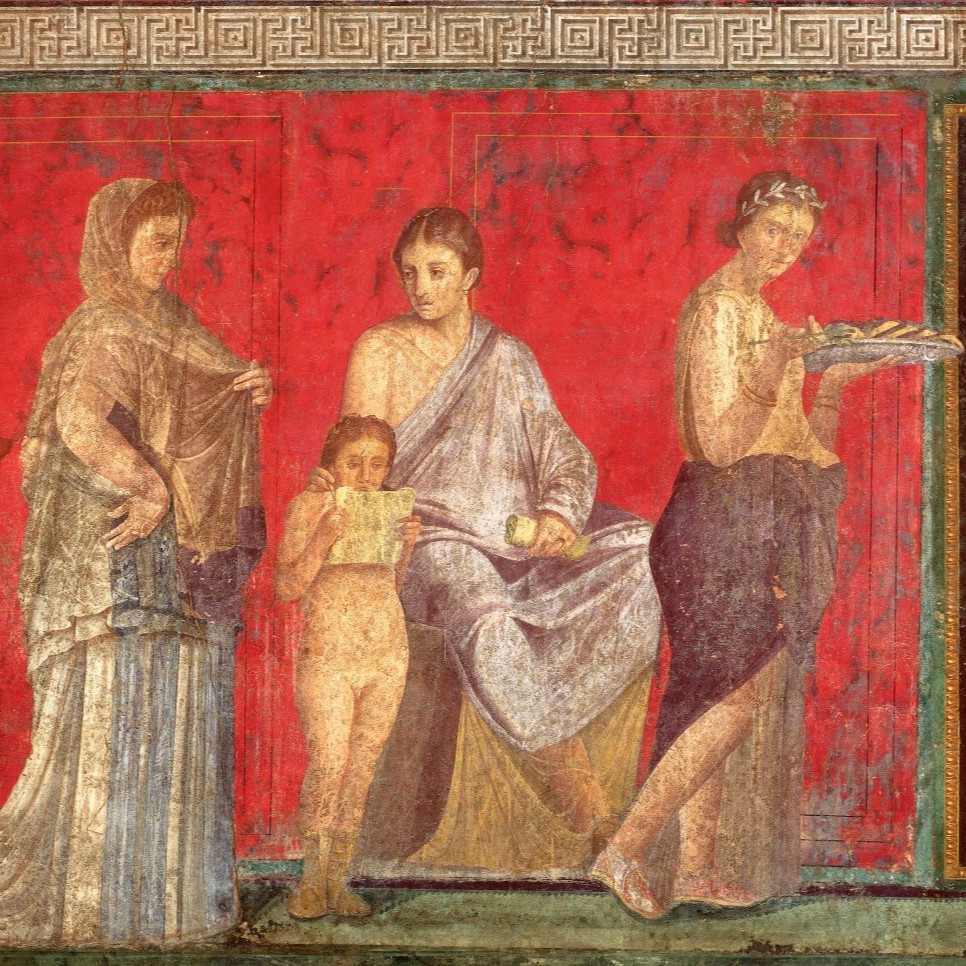

La cerimonia è raccontata da Plutarco, autore romano di lingua greca nato nel 46 d.C.:

… si fanno avanti due giovani delle prime famiglie di Roma; la loro fronte viene toccata con un coltello insanguinato e subito dopo viene asciugata con lana imbevuta di latte. Dopo quest’ultima cerimonia, sono costretti a ridere; poi i luperchi fanno dei perizomi con le pelli di queste capre e, correndo nudi con una semplice cintura di cuoio, colpiscono tutti quelli che incontrano.[1]

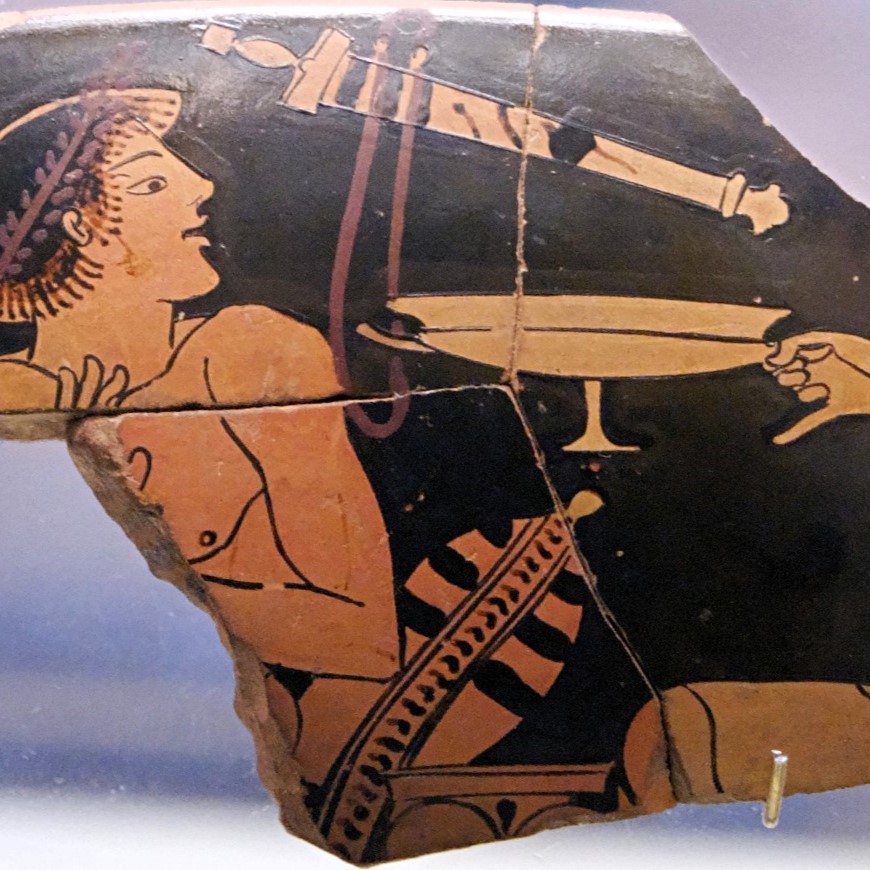

La gara si svolge in abiti semplicissimi, ma perché? Il poeta Ovidio, all’inizio della nostra era, offre tutta una serie di spiegazioni. Il più piccante è questo.

Un giorno, Fauno vede l’eroe Ercole camminare con la sua bella compagna Omphale. Il dio cornuto impazzisce subito di desiderio per la giovane donna. La coppia si rifugia in una grotta. Dopo aver giocato a scambiarsi i vestiti, Ercole e Omphale vanno a letto separatamente. Faunus entra nella grotta, deciso a soddisfare il suo desiderio. Si fece strada a tentoni, avvicinandosi a un primo strato. Riconosce la pelle di leone di Ercole toccandola e fa un passo indietro..

…Percepisce tessuti morbidi e fini nel letto accanto a lui; si lascia prendere da queste apparenze ingannevoli; sale e si mette sul davanti del letto; la rigidità e la durezza del corno non sarebbero che deboli emblemi della violenza dei suoi desideri. Tuttavia, inizia a sollevare leggermente la tunica: le gambe che copre sono pelose e tutte irte di peli ruvidi.[2]

Inutile dire che Ercole, benché vestito con abiti femminili, non si lascia ingannare. Così Fauno, ridicolizzato, non sopporta più di essere presentato vestito.

Ovidio racconta anche l’origine del potere fecondante dei perizomi di capra.

Agli albori di Roma, Romolo si disperò: le donne che aveva sottratto ai Sabini rimanevano sterili. Ma ecco che la dea Giunone, nel bosco sacro a lei dedicato ai piedi dell’Esquilino, parla improvvisamente in un fruscio di rami:

Madri del Lazio, disse, lasciate che un capro sacro vi penetri![3]

La folla è senza parole… e anche un po’ scioccata da questo confuso oracolo. Ma per fortuna dei Sabini, un augurio ha l’idea di immolare una capra:

Dalla pelle della vittima, tagliata a strisce, ricava una frusta e le donne, obbedienti all’ordine ricevuto, vengono a offrirsi ai suoi colpi. Per la decima volta la luna riportò in cielo la sua mezzaluna rinnovata: il marito era diventato padre, le mogli avevano partorito.

E così il popolo romano fu in grado di crescere… e di abbandonarsi ogni anno a un’allegra baraonda di uomini nudi che correvano per le strade.

Alcuni commentatori moderni riferiscono anche che la gara era seguita da un banchetto durante il quale si svolgeva una lotteria d’amore, con giovani uomini e donne estratti a formare coppie, che sarebbero durate o meno. Ma non abbiamo trovato alcuna fonte antica che supporti questa idea.

Anche senza questo, le connotazioni sessuali del rituale sono evidenti, anche se le cose dovessero rimanere generalmente simboliche. Per i romani intrisi di gravitas – ritenzione e rigore morale – il carattere primitivo, selvaggio e sfrenato dei Lupercali doveva essere difficile da digerire. Cicerone, inoltre, fa eco alla cattiva reputazione del festival[4]. Per limitare l’eccesso di cibo, l’imperatore Augusto proibisce la corsa dei Lupercali ai ragazzi senza barba[5]. Primo giro di vite.

La festa continuò per diversi secoli, ma per il cristianesimo trionfante era troppo. Nel 494, Papa Gelasio I decise di fare qualcosa di drastico: vietò i Lupercali e dedicò il 14 febbraio a San Valentino, un sacerdote del III secolo, sensale e lui stesso innamorato, che fu giustiziato dall’imperatore del suo tempo. Solo nel 1496 il papato fece di San Valentino il patrono degli innamorati, con il successo che conosciamo, fino alla festa desacralizzata, sciropposa e commercializzata di oggi.

Contrariamente a quanto si crede, è difficile individuare un legame diretto tra i Lupercali e la festa di San Valentino. Ma si capise che il santo ha opportunatamente messo in ombra i luperci.

[1] Plutarco, Vite degli uomini illustri, Volume 1, Vita di Romolo: (6)… εἶτα μειρακίων δυοῖν ἀπὸ γένους προσαχθέντων αὐτοῖς, οἱ μὲν ᾑμαγμένῃ μαχαίρᾳ τοῦ μετώπου θιγγάνουσιν, ἕτεροι δ’ ἀπομάττουσιν εὐθύς, ἔριον βεβρεγμένον γάλακτι προσφέροντες· (7) γελᾶν δὲ δεῖ τὰ μειράκια μετὰ τὴν ἀπόμαξιν. Ἐκ δὲ τούτου τὰ δέρματα τῶν αἰγῶν κατατεμόντες, διαθέουσιν ἐν περιζώσμασι γυμνοί, τοῖς σκύτεσι τὸν ἐμποδὼν παίοντες. Αἱ δ’ ἐν ἡλικίᾳ γυναῖκες οὐ φεύγουσι τὸ παίεσθαι, νομίζουσαι πρὸς εὐτοκίαν καὶ κύησιν συνεργεῖν.

[2] Ovidio, Fasti, II, 343-348: Inde tori qui iunctus erat uelamina tangit / mollia, mendaci decipiturque nota. / Ascendit spondaque sibi propiore recumbit, / et tumidum cornu durius inguen erat. / Interea tunicas ora subducit ab ima: / horrebant densis aspera crura pilis.

[3] Ovidio, Fasti, II, 441/445-448: ‘Italidas matres’ inquit ‘sacer hircus inito. (…) ille caprum mactat: iussae sua terga puellae pellibus exsectis percutienda dabant. Luna resumebat decimo noua cornua motu, virque pater subito nuptaque mater erat.

[4] Cicerone, Per Celio, XI, 26: “Veramente feroce, del tutto pastorale e rude, questa confraternita di veri lupi, la cui selvaggia associazione è stata evidentemente creata prima della civiltà e delle leggi, dal momento che i suoi confratelli non solo si accusano l’un l’altro in tribunale, ma ricordano anche la loro confraternita nel farlo, come se temessero che qualcuno possa ignorarla per caso”. / Fera quaedam sodalitas et plane pastoricia atque agrestis germanorum Lupercorum, quorum coitio illa siluestris ante est instituta quam humanitas atque leges, si quidem non modo nomina deferunt inter se sodales sed etiam commemorant sodalitatem in accusando, ut ne quis id forte nesciat timere uideantur!

[5] Svetonio, Vita di Augusto, XXXI, 5-6.

Altri articoli del blog Nunc est bibendum