Tradotto dal francese

Lo storico francese Dimitri Tilloi d’Ambrosi è uno specialista dell’alimentazione romana. Nel suo ultimo libro, appena pubblicato, esamina gli intimi legami tra cucina e salute nell’antica Roma. Intervista.

Nunc est bibendum: Non è anacronistico parlare di dietetica in epoca romana? La Sua analisi non cede alla moda?

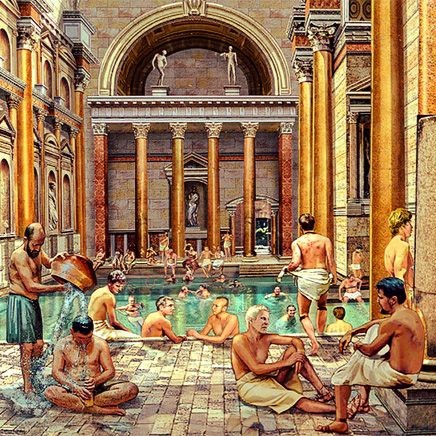

Dimitri Tilloi d’Ambrosi: Il termine dietetica può effettivamente sembrare particolarmente moderno, vista la sua centralità nelle preoccupazioni mediche contemporanee. Tuttavia, è importante capire che nel mondo greco-romano la dietetica ha un significato più ampio: è un ramo della medicina, che comprende non solo l’alimentazione, ma anche l’esercizio fisico, i bagni, i massaggi, insomma tutto ciò che può influenzare l’equilibrio del corpo e far parte di uno stile di vita completo.

Lei scrive che il cibo è un oggetto della storia totale, che le questioni sociali, culturali, economiche, filosofiche, religiose, mediche e politiche sono tutte intrecciate nel piatto… Davvero?

La storia dell’alimentazione non consiste semplicemente nello stilare un elenco di piatti quotidiani, ma nell’analizzare storicamente come il cibo riveli strutture e rappresentazioni sociali, economiche e culturali. In questo modo, è una vera e propria finestra sulla mentalità e ci aiuta a capire meglio chi erano i Romani. Il cibo, inoltre, è presente in moltissime fonti e possiamo studiarlo in termini economici, medici, politici o anche religiosi, ad esempio con i sacrifici.

Può spiegare l’etimologia e la dualità del termine regime che ha dato origine alla parola francese régime?

Il termine latino regime non si riferisce solo ad una dieta, ma anche alla gestione di una nave o di uno Stato, e per estensione la dieta è anche l’arte di gestire bene la propria vita.

La dieta romana era davvero sana? La carne di maiale era molto presente nella dieta e oggi non è reputato un alimento molto sano.

L’idea di dieta sana deve essere intesa alla luce dei criteri e dei concetti della medicina ippocratica e galenica, che non sono i nostri. Se, ad esempio, la carne di maiale è salutare, è soprattutto per le sue qualità nutrizionali e per i suoi effetti benefici sull’organismo; inoltre, la sua carne è particolarmente digeribile, il che è molto importante nella medicina antica, poiché da essa dipendeva l’equilibrio degli umori.

Perché esisteva una linea così sottile tra cibo e medicina?

Per il medico, il cibo e le bevande sono innanzitutto un mezzo per nutrirsi, mantenere la salute o migliorarla. Il cibo è quindi solo uno dei tanti modi in cui i medici possono influenzare l’organismo e, in particolare, l’equilibrio del corpo umano, allo stesso modo in cui somministrano rimedi o praticano salassi, per esempio. Non è anacronistico considerare il cibo come un “alicamento”, cioè un alimento funzionale.

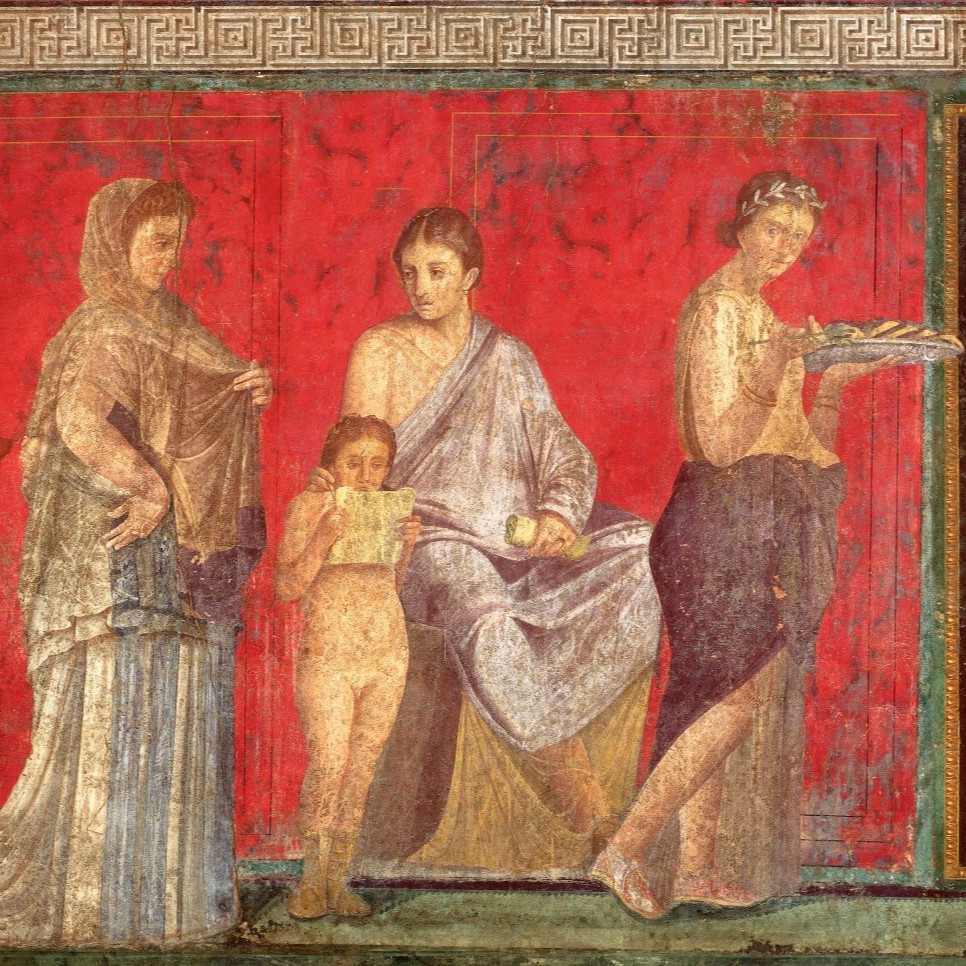

Lei sottolinea che la commedia greca prendeva in giro i cuochi e i medici. Eppure nel mondo romano queste attività erano spesso svolte da greci. Come si spiega questo?

Le commedie di Plauto del periodo repubblicano spesso deridono i cuochi e i medici per le loro mancanze e utilizzano anche stereotipi della commedia greca. Sono descritti come ingannevoli e inaffidabili. Bisogna anche intendere che le conquiste di Roma nell’Oriente

ellenistico portano a Roma un gran numero di schiavi, compresi i rappresentanti di queste due professioni, che non sono molto valorizzate socialmente. Va inoltre ricordato che l’arte della gastronomia e, ancor più, l’arte della medicina a Roma furono in gran parte il risultato di trasferimenti culturali dal mondo greco.

La teoria degli umori, che dovevano essere equilibrati, non ha nessun fondamento scientifico… Lei direbbe comunque che i precetti romani sono ancora validi?

La medicina moderna ovviamente invalida le teorie umorali. Tuttavia, tra i precetti del medico ippocratico o galenico, la questione della moderazione, la diversità della dieta, uno stile di vita ben regolato, in particolare attraverso l’esercizio fisico, e la promozione di una dieta a base vegetale, possono essere precetti ancora attuali.

Quando gli antichi descrivevano gli effetti del cibo, parlavano spesso di “stringere” o “allentare” la pancia. Che cosa significa?

I testi di medicina, soprattutto quelli di Galeno in epoca romana, prestano particolare attenzione agli effetti del cibo e delle bevande sullo stomaco, poiché si ritiene che l’equilibrio del corpo umano dipenda da una buona digestione. Il cibo veniva cotto una seconda volta nello stomaco, secondo la teoria della cozione, prima di essere diffuso in tutto il corpo. Il cibo può aiutare lo stomaco a funzionare, stringendolo in caso di evacuazione eccessiva… (diarrea, insomma…) o in caso di stitichezza, per esempio. Più in generale, l’obiettivo è quello di stimolare e modulare il funzionamento dello stomaco. Puntualizziamo inoltre che nelle società antiche l’igiene alimentare è scarsa, anche a causa dei numerosi parassiti che possono causare problemi intestinali. È quindi facile capire l’importanza dei precetti relativi allo stomaco.

Perché descrive il rapporto tra cuochi e medici come ambiguo?

Si potrebbe pensare che i piaceri della tavola non vadano d’accordo con la conservazione della salute, e Galeno non perde l’occasione di condannare alcune pratiche di cuochi e buongustai. Lo stesso vale per lo stoico Seneca, che mette a dura prova la raffinatezza culinaria. Tuttavia, un’analisi dettagliata dell’opera di Galeno – e questo è un punto centrale del libro – rivela, al contrario, che il medico, attraverso i suoi precetti, cerca di controllare e accompagnare al meglio i piaceri della tavola in modo da conciliarli con la salute.

Medico e cuoco: chi ha più influenza sull’altro?

È difficile dire chi sia stato più influenzato dall’altro, ma Galeno osservava molto da vicino le pratiche dei cuochi e talvolta cercava di correggerle. Inoltre, lo studio di alcune ricette della raccolta di Apicio mostra chiaramente come la dietetica sia integrata nella cucina. In ogni caso, è chiaro che c’è un’influenza reciproca, una forma di complementarietà emergente, piuttosto che una rigida gerarchia.

Il gusto è importante anche per i medici?

Il gusto è al centro della cucina definita dai medici: il gusto non è una semplice sensazione, ma fornisce informazioni sulle proprietà degli alimenti. Il gusto può anche avere un effetto sull’organismo, agendo come un vero e proprio principio attivo. Ciò è particolarmente vero per i sapori amari, che possono stimolare la digestione.

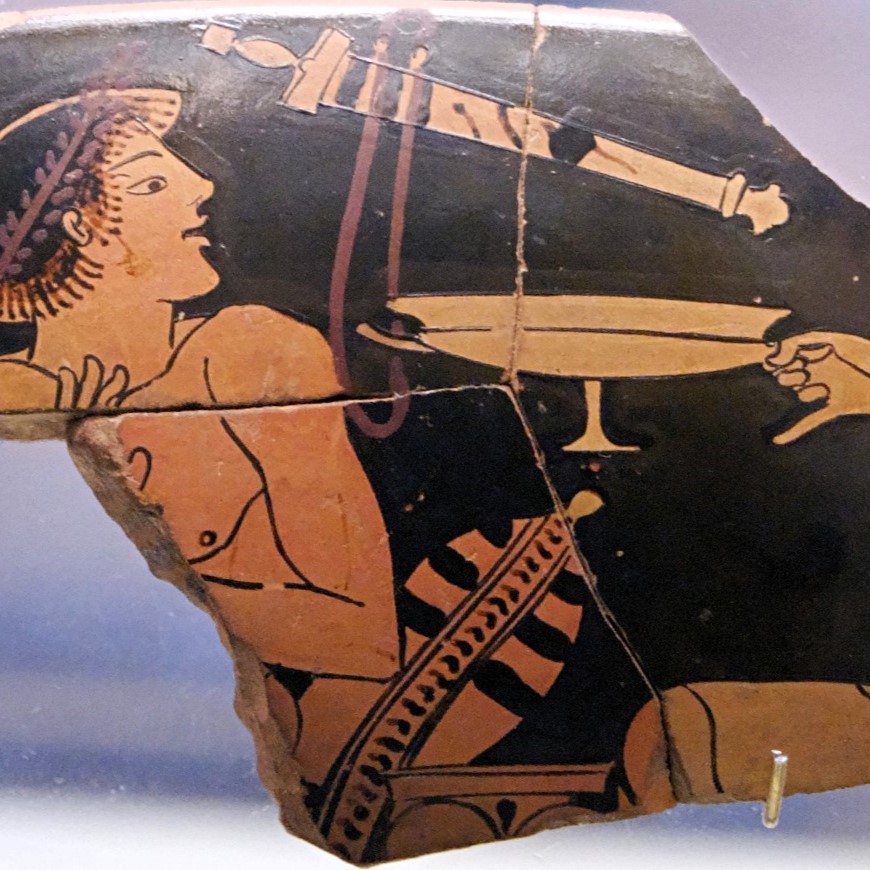

Per gli antichi, il vino era anche un rimedio?

Il vino viene usato in tanti modi nella medicina antica: ad esempio, fa bene alla digestione, al sangue, ai nervi e allo stomaco. È anche una garanzia di longevità. Alcuni medici si sono addirittura specializzati nell’uso del vino per la salute. Quindi il vino può essere un vero e proprio rimedio.

Come si è evoluta la reputazione del cuoco nell’antichità romana?

L’immagine del cuoco oscilla tra lodi e biasimo nei testi di epoca romana, ma tutto dipende dalla loro natura. Gli autori del teatro comico possono deriderlo e presentarlo con sospetto, mentre moralisti come Seneca lo condannano chiaramente per le conseguenze della sua arte sul corpo. D’altra parte, nell’opera di scrittori come Ateneo di Naucrate, il cuoco è valorizzato e presentato come un artista, persino come uno studioso. In questi testi, il cuoco è più una creazione letteraria che una realtà fedele. In ogni caso, bisogna tenere conto anche della diversità dei cuochi: dal semplice cuoco di taverna a quello del palazzo imperiale, c’è un grande divario in termini di conoscenze e competenze.

E la reputazione del medico?

Anche in questo caso, tutto dipende dalla fonte. Autori come Catone e Plinio il Vecchio potevano diffidare dei medici greci, soprattutto perché mettevano la propria vita nelle mani di estranei in cambio di denaro. Per loro era meglio curarsi con i prodotti del proprio terreno, come il cavolo per Catone. In ogni caso, Galeno, orgoglioso della sua professione, tendeva a mettere il medico su un piedistallo, poiché doveva essere anche un filosofo.

Perché il greco è la lingua della gastronomia e della dietetica?

A Roma la medicina, come la gastronomia, è in gran parte appannaggio dei greci, per cui la lingua greca è necessaria, soprattutto in medicina, per cogliere appieno tutte le sottigliezze di questo sapere, che a volte pone qualche difficoltà a chi parla latino, come riconoscono alcuni autori antichi.

Potrebbe commentare questa citazione di Plutarco: “è nel corpo di chi si nutre che si trovano i migliori condimenti”?

Plutarco, che elogia i meriti del cibo semplice, è perplesso dalle complesse miscele di cibo e dai numerosi prodotti aromatici che causano malattie e indigestioni. Secondo lui, aceto e sale sono sufficienti per condire i cibi. Spiega che, alla fine, il corpo e le sue reazioni sono sufficienti per apprezzare i sapori di un cibo così frugale. Va anche aggiunto che, nell’antichità, il corpo era come un corpo di cuoco, in cui anche i metabolismi aiutano a trasformare e assimilare il cibo.

Bisognava essere ricchi per mangiare sano?

Galeno fa una chiara distinzione tra i ricchi e coloro che dispongono di mezzi limitati. Riconosce che la diversità degli alimenti necessari per la dieta rende più difficile il loro accesso ai più poveri. Inoltre, le necessità del lavoro e la difficoltà di liberare tempo per se stessi e per la cura del proprio corpo fanno sì che le classi sociali più basse sono condannate a una salute peggiore. La pratica rigorosa e completa della dieta tende a essere rivolta alle élite. Tuttavia, nel libro suggerisco che esiste anche una forma di dietetica popolare.

Svetonio descrive la frugalità dell’imperatore Augusto. Quindi la dieta aveva anche un significato politico?

Le biografie imperiali, come quelle di Svetonio e la Historia Augusta, indicano chiaramente che l’alimentazione dell’imperatore è un argomento eminentemente politico. Nel caso di Augusto, il modello dell’imperatore buono, la frugalità dei suoi pasti significa che egli prestava poca attenzione ai piaceri per dedicarsi completamente agli affari dell’Impero. Al contrario, l’imperatore cattivo era quello che divorava le ricchezze dell’Impero.

A differenza della salute, la religione non sembra avere un ruolo importante nell’alimentazione, giusto?

Nella sfera religiosa, il cibo è essenziale per i sacrifici e le offerte. Però non ci sono veri e propri divieti religiosi, rimangono molto marginali. Il vino è, dal canto suo, essenziale per le libagioni. Esistono anche banchetti funebri, in cui la condivisione del cibo unisce i vivi attorno alla memoria dei defunti.

Le régime romain

Dimitri Tilloi d’Ambrosi

Presses universitaires de France (PUF)

Paris

Octobre 2024

Altri articoli del blog Nunc est bibendum