Tradotto dal francese

Colli di giraffa, proboscido di elefante, lingua di fenicottero… I racconti sulle stravaganze culinarie dei Romani hanno alimentato a lungo l’immaginario collettivo. Pura invenzione? Se il consumo dei primi due ingredienti non trova riscontro nelle fonti antiche, quello delle lingue di fenicottero è invece ben documentato.

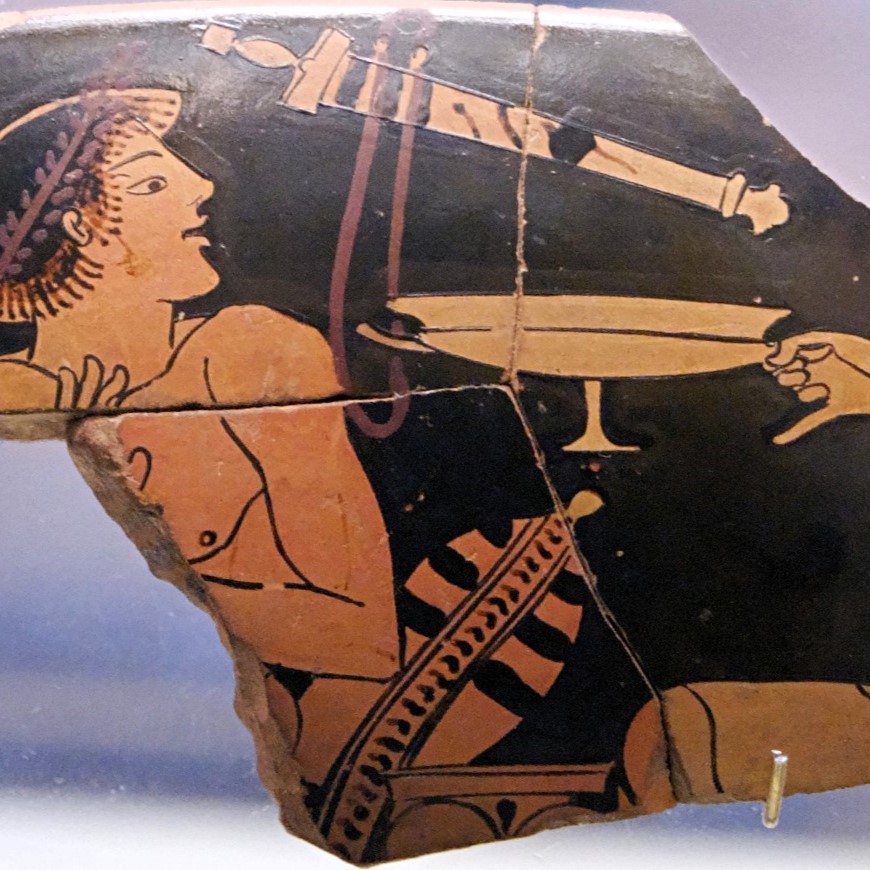

In uno dei suoi epigrammi, il poeta Marziale imita lo stile delle iscrizioni funerarie dando voce a una persona che ne è priva:

“Il mio piumaggio rosso mi dà un nome, ma la mia lingua è apprezzata dai buongustai. E se la mia lingua fosse parlante?”[1]

In questo caso, l’uccello fa riferimento al suo nome latino, phoenicopterus, derivato dal greco, che significa letteralmente “ali rosse”[2]. Con la sua caratteristica arguzia satirica, Marziale suggerisce che, se il fenicottero potesse parlare, sarebbe per denunciare la vanità di coloro che pappano la sua lingua.

Lusso esotico

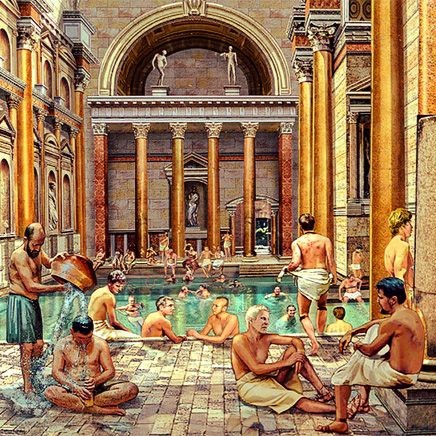

Nell’antichità, come oggi d’altronde, il cibo era apprezzato per le sue qualità gustative e nutrizionali. Ma l’élite romana cercava anche l’originalità e l’esotismo, per affermare la propria classe sociale e impressionare i propri ospiti.

Sebbene i fenicotteri rosa fossero presenti in Europa, erano molto più abbondanti in Africa. La loro origine esotica li rendeva un prodotto di lusso nell’Impero romano, soprattutto perché per fare un piatto di lingue si dovevano sacrificare molti uccelli.

Anche Plinio il Vecchio, in un capitolo della sua Storia naturale dedicato agli uccelli, menziona il destino riservato al trampoliere:

“Apicio, il più grande goloso tra tutti i dissoluti, insegnava che la lingua del fenicottero rosa è particolarmente gustosa”[3]

Va sottolineato che la lingua del fenicottero è un organo speciale. Essa pompa acqua avanti e indietro fino a cinque volte al secondo. Questo meccanismo gli permette di trattenere il cibo, in particolare i piccoli gamberetti che conferiscono al piumaggio la sua tonalità rosa. È particolarmente muscoloso e ricoperto di peli robusti che aiutano a filtrare l’acqua. Insomma, non molto appetitoso secondo i nostri gusti moderni…

Bollito o arrosto?

Per quanto riguarda la raccolta di ricette romane che ci sono pervenute con il nome di Apicio, essa non contiene alcuna preparazione specifica della lingua, ma suggerisce due ricette per cucinare l’intero uccello, una bollita, l’altra in arrosto. Del resto, sarebbe un vero spreco mangiare solo la lingua.

Ecco quindi, per intero e per il piacere del lettore, come il più famoso dei cuochi antichi prepara il volatile:

“Cogli il fenicottero rosa, lavalo, preparalo, mettilo in una pentola, aggiungi acqua, sale, aneto e un po’ di aceto. A metà cottura aggiungi un mazzetto di porri e di coriandolo. Poco prima della fine della cottura, aggiungi un po’ di mosto ridotto per colorare il piatto. Macini in un mortaio pepe, cumino, coriandolo, radice di laser, menta e ruta. Spruzzi con aceto, aggiungi una pasta di datteri e versi il succo sul fenicottero. Quindi rimetti il composto nella pentola, addensi con l’amido, versi nuovamente la salsa e servi. Lo stesso metodo può essere applicato al pappagallo.”[4]

Passiamo alla variante arrosto:

“Fai arrostire il volatile. In un mortaio e in un pestello pesti pepe, levistico (ligustico), semi di sedano, semi di sesamo tostati, prezzemolo, menta, cipolla secca e pasta di datteri. Mescoli questo preparato con miele, vino, garum, aceto, olio e mosto ridotto.”[5]

Entrambe le ricette sono molto forti, senza dubbio per adattarsi a una carne dal sapore anch’esso forte. Le salse sono agrodolci, secondo la consueta preferenza romana. Il fenicottero rosa, con la sua muscolatura magra adatta al volo a lunga distanza, poteva offrire un sapore di selvaggina, arricchito da un gusto di pesce, dovuto alla sua dieta. Infine, la sua carne doveva essere naturalmente salata, poiché l’uccello si nutre principalmente di acqua salata.

Curiosi di sapere se era buono? Impossibile. Il fenicottero rosa è oggi una specie protetta.

[1] Marziale, Epigrammi, 13, 71: Dat mihi pinna rubens nomen, sed lingua gulosis nostra sapit. Quid si garrula lingua foret?

[2] Greco antico φοινικόπτερος, da φοίνικος, “rosso”, e πτερόν (pteron), “ala”.

[3] Plinio, Storia naturale, 10, 68: Phoenicopteri linguam praecipui saporis esse Apicius docuit, nepotum omnium altissimus gurges.

[4] Apicio, De re coquinaria, 6, 6, 1: Phoenicopterum eliberas, lavas, ornas, includis in caccabum, adicies aquam, salem, anethum et aceti modicum. dimidia coctura alligas fasciculum porri et coriandri, ut coquatur. prope cocturam defritum mittis, coloras. adicies in mortarium piper, cuminum, coriandrum, laseris radicem, mentam, rutam, fricabis, suffundis acetum, adicies caryotam, ius de suo sibi perfundis. reexinanies in eundem caccabum, amulo obligas, ius perfundis et inferes. idem facies et in psittaco.

[5] Apicio, De re coquinaria, 6, 6, 2: Aliter: assas avem, teres piper, ligusticum, apii semen, sesamum frictum, petroselinum, mentam, cepam siccam, caryotam. melle, vino, liquamine, aceto, oleo et defrito temperabis.

Altri articoli del blog Nunc est bibendum