Tradotto dal francese

Ci sono praticamente gli stessi versi nell’Ars Amatoria e nei Tristia di Ovidio. Eppure, tutto è cambiato. Tra queste due opere, la relegazione lontano da Roma ha trasformato radicalmente la visione del poeta romano sui giochi e il loro posto nella società.

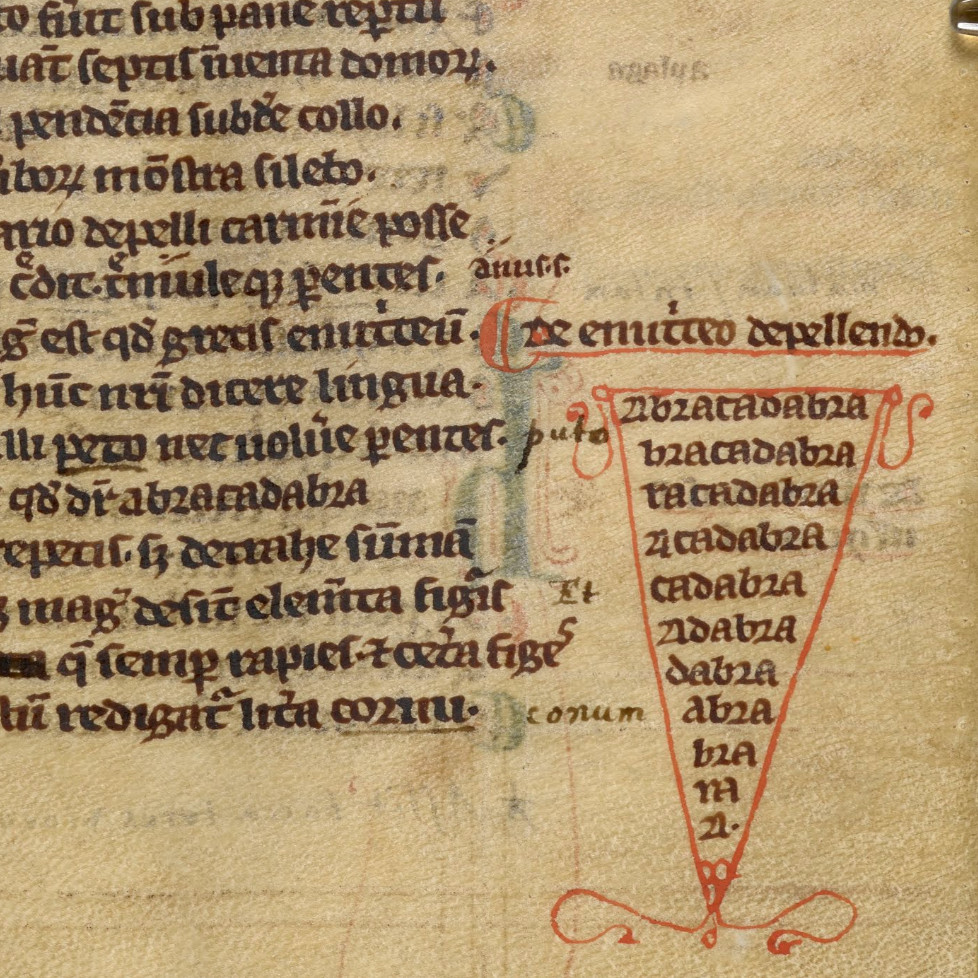

«Una piccola tavoletta contiene tre sassolini per lato, dove la vittoria consiste nell’aver allineato i propri.» Questa descrizione del terni lapilli appare quasi parola per parola in due opere di Ovidio[1]. Ma il contesto non potrebbe essere più diverso.

L’arte di sedurre attraverso il gioco

Nel libro 3 dell’Ars Amatoria, Ovidio allarga i suoi consigli alle donne romane desiderose di conquistare il cuore degli uomini. Il gioco vi occupa un posto d’onore in un brano di trentotto versi (349-386). Egli sprona le donne a «praticare mille giochi; è vergognoso per una giovane donna non saper giocare: giocando, spesso si prepara l’amore»[2].

Per il poeta, i giochi rappresentano una vera e propria arte di vivere. Danza, astragali, dadi, gioco dei briganti (ludus latrunculorum), palla al rimbalzo, terni lapilli: Ovidio scrive un catalogo dettagliato di sei attività ludiche che ogni donna colta deve saper padroneggiare. Questi divertimenti non sono semplici passatempi, ma strumenti di seduzione raffinati.

Il gioco diventa un medium relazionale privilegiato. Ovidio invita a comprendere che è in questi momenti di rilassamento che si rivelano le vere personalità.

Ma già il poeta vede bene che il gioco può anche rivelare le debolezze: la collera, la cupidigia, le dispute. Nota di aver «spesso visto guance bagnate di lacrime»[3].

La relegazione cambia tutto

Nei Tristia, Ovidio, in relegazione*a Tomis per ragioni che rimangono misteriose (carmen et error – «un poema e un errore»[4], dice), riprende esattamente gli stessi giochi in un brano di trenta versi (485-514). Ma questa volta, è per difendersene.

L’approccio è radicalmente diverso. I giochi non sono più arti di seduzione, ma esempi di frivolezza che altri autori hanno trattato senza essere molestati. Ovidio argomenta che «altri hanno scritto trattati sui giochi d’azzardo»[5], e che «tutti questi giochi hanno l’abitudine di far perdere il nostro tempo, cosa preziosa»[6].

Il tempo diventa la chiave. Ciò che un tempo era investimento nell’arte di piacere diventa perdita sterile. Il poeta deplora con amarezza: «ingannato da questi esempi, non ho fatto versi tristi, ma una pena triste ha seguito i nostri scherzi»[7].

Un capovolgimento rivelatore

Questa strategia rivela l’abilità retorica di Ovidio. Nei Tristia, trasforma la sua difesa in argomento di proporzionalità: dato che altri autori hanno potuto scrivere impunemente su argomenti frivoli come i giochi d’azzardo, perché solo lui dovrebbe essere punito per aver scritto l’Ars amatoria, il suo manuale di seduzione?

Il contesto politico spiega la gravità dell’accusa. Augusto aveva promulgato leggi sul matrimonio (lex Iulia de adulteriis, 18 a.C.) per restaurare la moralità romana e lottare contro la decadenza dei costumi. L’Ars amatoria dava ricette per aggirare queste leggi, insegnando in particolare come ingannare mariti e guardiani, sedurre donne sposate e sfuggire alla sorveglianza. Questa trasgressione diretta della politica morale augustea rendeva l’opera di Ovidio particolarmente problematica.

Ovidio non nega che la sua Ars amatoria sia leggera o provocatoria. Contesta piuttosto l’arbitrarietà della sua condanna. Collocando la sua poesia erotica nella stessa categoria dei trattati ludici – entrambi appartenenti alla letteratura di intrattenimento –, sottolinea l’incoerenza del trattamento riservatogli. Se Roma tollera che si insegnino le sottigliezze del gioco dei dadi, perché non dovrebbe tollerare che si insegnino quelle della seduzione?

Questo confronto permette a Ovidio di evitare una negazione di colpevolezza (pericolosa di fronte ad Augusto) pur denunciando una disuguaglianza di trattamento negli standard letterari dell’epoca.

Ancora più rivelatore: Ovidio mantiene la sua convinzione che il gioco riveli la vera natura umana. Che sia valorizzato (Ars amatoria) o deprecato (Tristia), rimane uno specchio dell’anima. Questa costante antropologica fa di Ovidio un osservatore moderno della psicologia ludica.

Una tradizione letteraria contrastata

Ovidio non è l’unico autore latino a evocare i giochi da tavolo nelle sue opere, ma il suo approccio rivela una certa originalità. Nei suoi contemporanei e predecessori, il gioco serve ad altre funzioni letterarie.

Per Seneca, filosofo stoico, il ludus latrunculorum diventa una metafora morale nelle sue Lettere a Lucilio. Criticando le «arguzie molto abili» che distolgono dall’essenziale, evoca colui che «guarda la scacchiera dei latrunculi per sapere come un pezzo bloccato può uscire» invece di correre a spegnere l’incendio della sua casa[8]. Il gioco illustra ciò che bisogna evitare: perdere tempo in sciocchezze quando l’urgenza è la vera filosofia.

All’opposto, Marziale nei suoi Epigrammi celebra i giochi come oggetti della sociabilità mondana. Le sue etichette in versi per i regali delle Saturnali menzionano la tabula lusoria dove «il pedone bicolore perisce tra due nemici gemelli» e i calculi che servono per i «combattimenti dei briganti insidiosi»[9].

In questa stessa vena mondana, il poeta anonimo della Laus Pisonis sviluppa un’intera scena di latrunculi dove «le guerre si conducono con soldati di vetro, ora i bianchi legano i neri, ora il nero lega i bianchi»[10]. Questa descrizione dettagliata mira a mostrare l’urbanitas di un gran signore per cui saper giocare bene fa parte delle virtù di salotto.

Svetonio adotta una prospettiva diversa utilizzando i giochi per abbozzare ritratti imperiali. Nella sua Vita di Claudio, nota che l’imperatore «giocava ai dadi con la più grande passione, e ha persino pubblicato un libro su quest’arte; aveva l’abitudine di giocare anche in viaggio, avendo adattato il suo carro e il suo tavoliere da gioco perché il gioco non fosse disturbato»[11]. Qui, la passione ludica diventa un tratto che caratterizza la personalità del principe.

L’originalità ovidiana

Di fronte a questi usi variati – metafora morale in Seneca, marcatore sociale in Marziale e nella Laus Pisonis, tratto biografico in Svetonio – Ovidio sviluppa un approccio singolare. Nonostante contesti molto diversi nell’Ars amatoria e nei Tristia, fa del gioco un rivelatore psicologico: lo strumento che svela la vera natura degli individui sotto la vernice sociale. «I nostri cuori nudi si mostrano attraverso i giochi», osserva con una perspicacia del tutto moderna.

* Nel 8 d.C., con un semplice editto di Augusto, Ovidio viene relegato (relegatus) a Tomis, sul Ponto Eusino. Contrariamente all’esilio, che priva della cittadinanza e dei beni, la relegazione mantiene i suoi diritti civici e la sua fortuna: rimane libero di scrivere e corrispondere, ma deve risiedere lontano da Roma.

[1] Ars amatoria 3, 365-366 et Tristia 2, 499-500.

[2] Ars amatoria 3, 367-368

[3] Ars amatoria 3, 378

[4] Tristia II, 207–208: Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error, / alterius facti culpa silenda mihi

[5] Tristia 2, 489

[6] Tristia 2, 502

[7] Tristia 2, 511-512

[8] Seneca, Lettere a Lucilio 117, 30: tabulam latrunculariam prospicit ut sciat quomodo alligatus exeat calculus

[9] Marzialel, Apophoreta 14.17-18: Calculus hac gemino discolor hoste perit et Insidiosorum si ludis bella latronum

[10] Laus Pisonis vv. 193-194: vitreo peraguntur milite bella, / ut niveos nigros, nunc et niger alliget albos

[11] Svetonio, Vita di Claudio 33: Aleam studiosissime lusit, de cuius arte librum quoque emisit

Altri articoli del blog Nunc est bibendum