Tradotto dal francese

La gastronomia romana non si limitava alle feste stravaganti descritte da Petronio o ai banchetti imperiali con pavoni e murene. Piatti semplici ma gustosi venivano preparati in fattorie modeste. Il moretum è uno dei più emblematici. Questo piatto tipicamente romano viene preparato con un mortaio (mortarium), da cui il nome.

Sono sopravvissute tre ricette, ognuna con le sue caratteristiche specifiche. Ma la base è invariabile: un impasto di formaggio ed erbe fresche tritate.

La più notevole proviene da una raccolta di testi attribuiti a Virgilio, l’Appendix vergiliana. La maggior parte di questi testi probabilmente non sono del grande poeta del I secolo a.C.. La poesia che ci interessa in questa sede è stata aggiunta al corpus in un momento successivo. Alcuni lo attribuiscono ad Aulo Settimio Sereno, un autore poco conosciuto del II secolo.

Il poema, che porta il nome della preparazione in questione, Moretum, è composto da 124 esametri di buona qualità stilistica[1]. Si inserisce nella tradizione poetica ellenistica che evoca i poveri e il loro cibo e trova i suoi precedenti nell’Ecale di Callimaco e nei poemi che descrivono le feste di Teossenie.

Questa è la storia di una mattina nella vita di Similo, un povero contadino che si sveglia all’alba dopo il canto del gallo. Nell’oscurità, cerca a tentoni un fuoco per riaccendere la sua lampada. Il suo primo compito è preparare il pane. Poi si reca nel suo modesto giardino, chiuso da vimini e canne.

Anche se piccolo, l’orto abbonda di una varietà di verdure: bietole, acetosa, malva, elecampane, cerfoglio, porro, papavero, lattuga, ravanello, cipolla rossa, crescione, indivia, rucola e cetrioli. Il poeta osserva che «non gli mancava nulla di ciò che è necessario per l’uso dei poveri»[2]. Tuttavia, questi prodotti erano destinati alla vendita, come mezzo di sussistenza, e non al consumo personale.

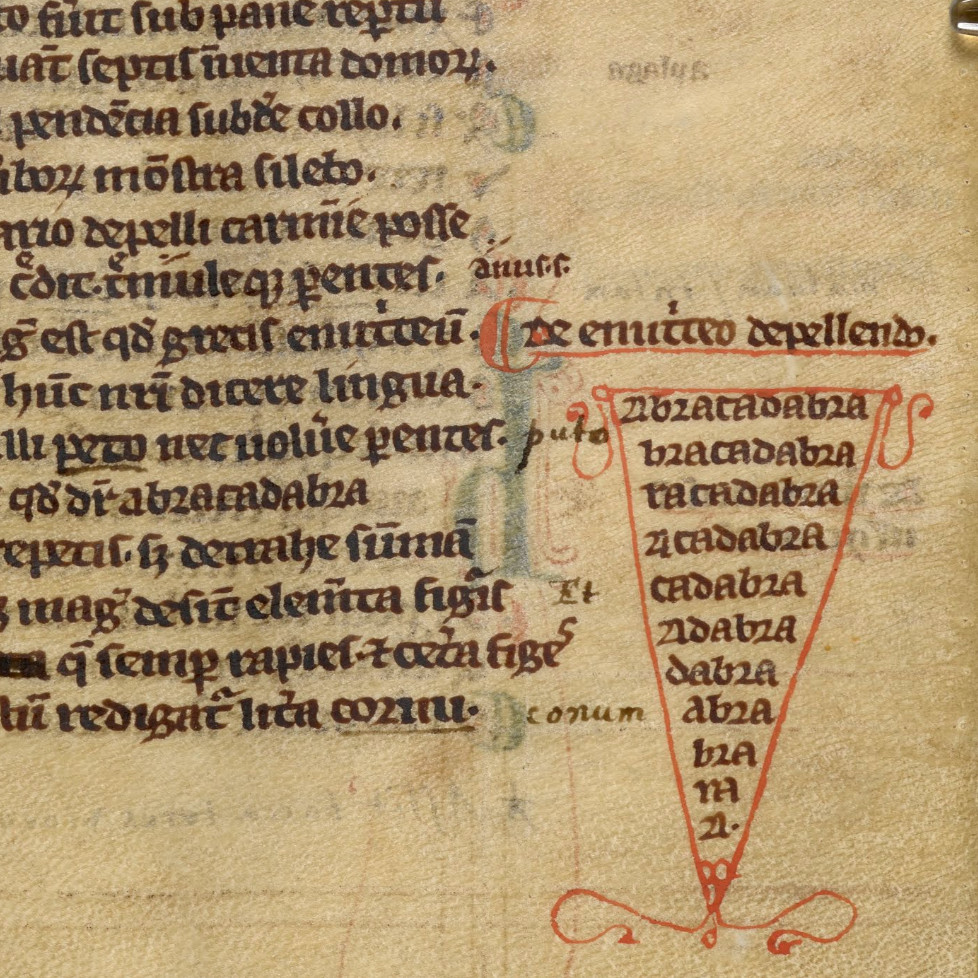

Il moretum rustico, preparato da un contadino romano

Il poeta prosegue descrivendo come Similo prepara il suo modesto pasto, a partire dal raccolto del suo orto. Il testo merita un’ampia citazione:

«Per prima cosa, dopo aver scavato leggermente nella terra con le dita,

ne tira fuori quattro spicchi d’aglio dalle fibre dense.

Poi strappa fuori gli steli sottili del prezzemolo e la rigida ruta

e le foglie di coriandolo, che tremano sui loro fili tenui.

Dopo aver raccolto queste erbe, si siede accanto al fuoco allegro

e con voce chiara chiede al suo servo il mortaio.»[3]

Inizia la preparazione vera e propria.

«Quindi toglie gli involucri nodosi delle teste

e le priva della loro pelle esterna, poi le sparge sdegnosamente

sparsi qua e là sul terreno e li scarta; bagna nell’acqua

il bulbo con il suo gambo e lo immerge nella cavità circolare della pietra.

Cosparge di granelli di sale, poi aggiunge il formaggio indurito

dal sale che lo ha corroso, e vi versa sopra le erbe menzionate.

Con la mano sinistra tiene la veste sotto l’inguine peloso,

mentre con la destra, con il pestello, schiaccia prima i profumati spicchi d’aglio,

poi schiaccia il tutto in un succo misto.»[4]

Il gesto e la trasformazione degli ingredienti sono descritti con precisione.

«La sua mano gira in cerchio: a poco a poco, ogni ingrediente

perde le sue proprietà distinte, un unico colore emerge da diversi,

né completamente verde, perché i pezzi di formaggio sono contrari,

né brillantemente bianco latte, perché ombreggiato da tante erbe diverse.»[5]

Il passo è notevole per l’uso dell’espressione e pluribus unus, che descrive come gli ingredienti perdano le loro proprietà individuali per formare una preparazione omogenea di un unico colore. Ma pandiamo avanti:

«Il lavoro procedeva; e già il pestello non sbatteva più come prima,

ma più pesante, muovendosi in cerchi lenti.

Quindi instillò delle gocce di olio di Pallade

e vi versa sopra un po’ di aceto forte.

Poi mescola di nuovo il tutto e rielabora l’impasto.

Infine, con le due dita, gira intorno a tutto il mortaio

e riunisce in un’unica palla ciò che era sparso,

in modo che la forma e il nome del moretum siano completi.»[6]

Versioni più raffinate

Columelle, un agronomo del I secolo d.C., propone una ricetta più elaborata e raffinata, includendo un’ampia varietà di erbe aromatiche (santoreggia, menta, timo, nepet, pouliot) e verdure verdi (lattuga, rucola, cipolla), oltre che del pepe nell’aceto[7].

Utilizza formaggio fresco salato invece del formaggio secco descritto nella poesia dell’Appendix vergiliana. Queste differenze illustrano il contrasto tra due mondi. Da un lato, una ricetta rustica adattata alle risorse limitate di un povero contadino. Dall’altro, una versione sofisticata destinata ai proprietari terrieri più ricchi, destinatari dei consigli di Columella.

Infine, con il titolo Moretaria, Apicio propone una preparazione di erbe aromatiche da aggiungere al formaggio[8].

Questo spiega l’assenza del formaggio nel suo elenco di ingredienti. La sua ricetta è più elaborata e include finocchio e levistico. L’aggiunta di miele e garum (salsa di pesce fermentata) arricchisce notevolmente il profilo aromatico. Questi ingredienti, tipici della raffinata cucina romana, offrono una combinazione di dolcezza e sapore umami.

Un piatto, tre varianti che illustrano la progressione della cucina romana dalla rusticità alla raffinatezza per le tavole dell’élite.

[1] Appendix vergiliana, Moretum, testo in latino.

[2] Versi 63: Nil illi deerat, quod pauperis exigit usus.

[3] Versi 86-91: Ac primum leviter digitis tellure refossa, / quattuor educit cum spissis alia fibris; / inde comas apii graciles rutamque rigentem / vellit et exiguo coriandra trementia filo. / Haec ubi collegit, laetum consedit ad ignem / et clara famulam poscit mortaria voce.

[4] Versi 92-100: Singula tum capitum nodoso corpore nudat / et summis spoliat coriis contemptaque passim / spargit humi atque abicit. Servatum germine bulbum / tinguit aqua lapidisque cavom demittit in orbem. / His salis inspargit micas, sale durus adeso / caseus adicitur, dictas super ingerit herbas / et laeva vestem saetosa sub inguina fulcit: / dextera pistillo primum flagrantia mollit / alia, tum pariter mixto terit omnia suco.

[5] Versi 101-104: It manus in gyrum: paulatim singula vires / deperdunt proprias; color est e pluribus unus, / nec totus viridis, quia lactea frusta repugnant, / nec de lacte nitens, quia tot variatur ab herbis.

[6] Versi 109-116: Procedebat opus nec iam salebrosus ut ante / sed gravior lentos ibat pistillus in orbis. / Ergo Palladii guttas instillat olivi / exiguique super vires infundit aceti / atque iterum commiscet opus mixtumque retractat. / Tum demum digitis mortaria tota duobus / circuit inque globum distantia contrahit unum, / constet ut effecti species nomenque moreti.

[7] Columella, De re rustica, 12, 59 . Per il testo completo della ricetta, si veda la pagina Les recettes antiques.

[8] Apicio, De re coquinaria, 1, 21, 1. Per il testo completo della ricetta, si veda la pagina Les recettes antiques.

Altri articoli del blog Nunc est bibendum