Tradotto dal francese

Al Museo Nacional de Arte Romano di Merida, una stele in marmo di dimensioni modeste attira l’attenzione per la sua originalità. Datata alla fine del II o al III secolo della nostra era, commemora Sentia Amarantis, deceduta a 45 anni nell’antica Emerita Augusta, capitale della provincia di Lusitania.

Al Museo Nacional de Arte Romano di Merida, una stele in marmo di dimensioni modeste attira l’attenzione per la sua originalità. Datata alla fine del II o al III secolo della nostra era, commemora Sentia Amarantis, deceduta a 45 anni nell’antica Emerita Augusta, capitale della provincia di Lusitania.

L’iscrizione funeraria segue la formula classica degli epitaffi romani:

D(IS) M(ANIBVS) S(ACRVM) / SENT(IAE) AMARANTIS / ANN(ORVM) XLV SENT(IVS) / VICTOR VXORI / CARISSIMAE F(ACIENDVM) C(VRAVIT) CV<M> <Q>VA VIX(IT) ANN(OS) XVII

«Consacrato agli dei Mani. A Sentia Amarantis, di 45 anni. Sentius Victor fece erigere questo monumento alla sua carissima sposa, con la quale visse diciassette anni.»

L’epitaffio rivela una coppia unita per diciassette anni. Ma a differenza delle tombe femminili consuete che celebrano la fedeltà coniugale (univira), il lavoro della lana (lanifica) o la discrezione domestica (domiseda), qui è il mestiere a definire l’identità.

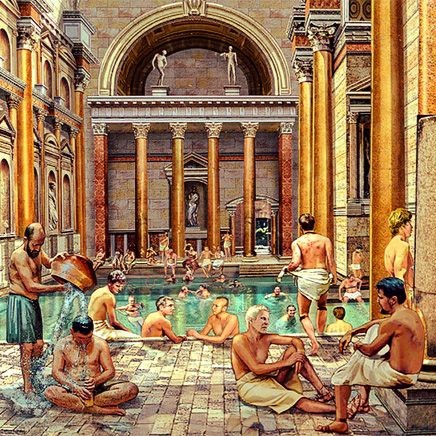

Il rilievo rappresenta Sentia Amarantis nell’esercizio quotidiano della sua attività: in piedi dietro una grande botte, spilla il vino per versarlo in una brocca. La scena si svolge sotto un’arcata che evoca l’architettura di una taberna, quei commerci dove si vendevano cibo e bevande pronti da consumare.

La defunta indossa una tunica a collo rotondo che scende fino alle ginocchia, a maniche lunghe e cinta – l’abito funzionale di una lavoratrice. La composizione originale doveva comprendere un secondo personaggio a destra, oggi perduto.

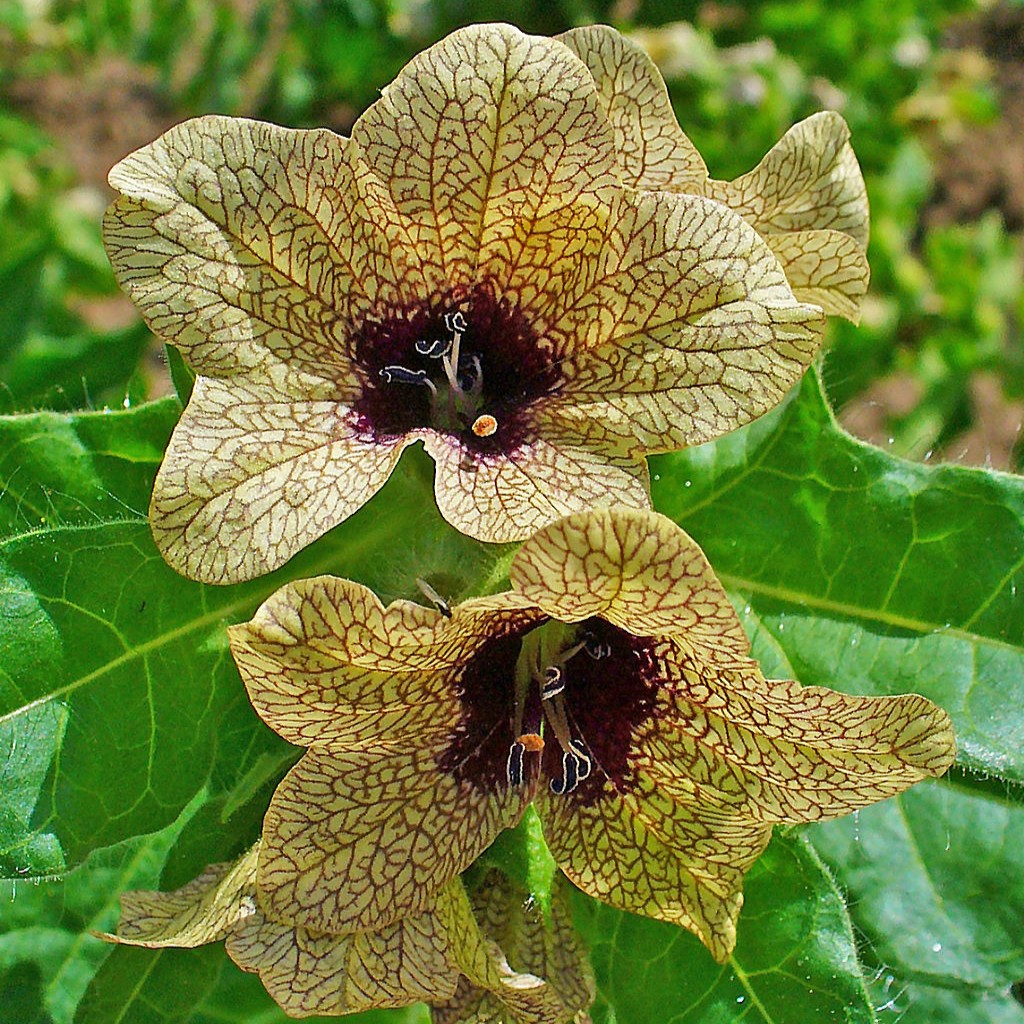

La scelta di rappresentare una botte piuttosto che un’anfora non è casuale. A differenza delle regioni mediterranee dove l’anfora dominava, la Lusitania privilegiava la botte per il trasporto e la vendita del vino – una tradizione celtica adottata dai Romani. Il rilievo di Sentia Amarantis costituisce così una testimonianza archeologica preziosa per gli studi sul commercio del vino nell’Hispania romana.

Una liberta commerciante

L’onomastica della coppia rivela la loro condizione sociale. Sentia Amarantis porta un cognomen greco – Amarantis, «che non appassisce» – associato a un nomen latino. Questa combinazione caratterizza i liberti: ex schiavi che avevano ottenuto la libertà, assumevano il nome del loro antico padrone conservando al contempo il loro nome d’origine.

Sentius Victor, che porta lo stesso nomen (Sentius) della moglie, era verosimilmente anche lui un liberto della stessa famiglia. Il cognomen Victor, tipicamente latino ed evocativo («il vittorioso»), era frequentemente attribuito agli schiavi. La coppia rappresenta quella classe media urbana dell’Impero romano che, attraverso il lavoro, raggiungeva un certo benessere. La scheda del museo indica che Sentia «entrò nel mestiere di tabernaria per mano del marito», suggerendo un’impresa familiare sufficientemente prospera da finanziare questa stele in marmo scolpito.

Una visibilità eccezionale

L’originalità fondamentale di questo monumento risiede nella visibilizzazione di un’attività femminile professionale. Se numerose donne – soprattutto tra le liberte – lavoravano come commercianti o artigiane, rari sono i monumenti che, come quello di Sentia Amarantis, pongono il mestiere al centro della rappresentazione funeraria.

Esistono altre stele comparabili: quella di Til-Châtel (Côte-d’Or) che mostra un venditore di vino dietro il suo banco, quella di Pompeianus Silvinus à Augsbourg (III secolo), o ancora la stele dell’oste di Bordeaux (II-III secolo). Questi rilievi condividono lo stesso orgoglio professionale e costituiscono documenti preziosi sull’organizzazione materiale delle tabernae vinariae, quelle botteghe del vino che punteggiavano le città romane.

Gli specialisti hanno classificato questa stele nella categoria dell’«arte popolare» a causa del suo livello tecnico modesto. Tuttavia, il valore documentario di questi monumenti supera ampiamente la loro qualità artistica. Non si tratta di un ritratto realistico ma di una descrizione narrativa del mestiere. Lo scultore ha fissato per l’eternità il gesto quotidiano che definiva l’identità sociale della defunta.

Facendo scolpire questo rilievo, Sentius Victor ha voluto che sua moglie fosse riconosciuta e celebrata per ciò che era stata in vita: una lavoratrice, una commerciante, una donna attiva della città. Questa stele testimonia una forma di dignità del lavoro che trascende le gerarchie sociali. Sentia Amarantis non era né patrizia né grande proprietaria, ma agli occhi del marito, questa vita meritava di essere immortalata nel marmo.

Scheda museale

Stele funeraria di Sentia Amarantis, fine II secolo – III secolo d.C., marmo, H. 38,5 cm × L. 36 cm × P. 4 cm, provenienza: Cuartel de Artillería, Merida (Badajoz), n° d’inventario CE00676. Museo Nacional de Arte Romano, Merida (Badajoz), Spagna.

Altri articoli del blog Nunc est bibendum