Tradotto dal francese

Mentre sappiamo molto sugli spettacoli di animali romani, una domanda rimane stranamente trascurata: che fine ha fatto tutta quella carne? Durante i circa 500 anni in cui gli spettacoli con animali furono offerti al popolo romano, furono uccisi centinaia di migliaia di animali locali ed esotici. Nell’80, durante i 100 giorni di inaugurazione dell’anfiteatro Flavio (il Colosseo), Tito ne fece macellare 9.000. Nel 107, invece, furono macellati 11.000 animali per celebrare la vittoria di Traiano sui Daci.[1]

L’orchestrazione di un intrattenimento di massa

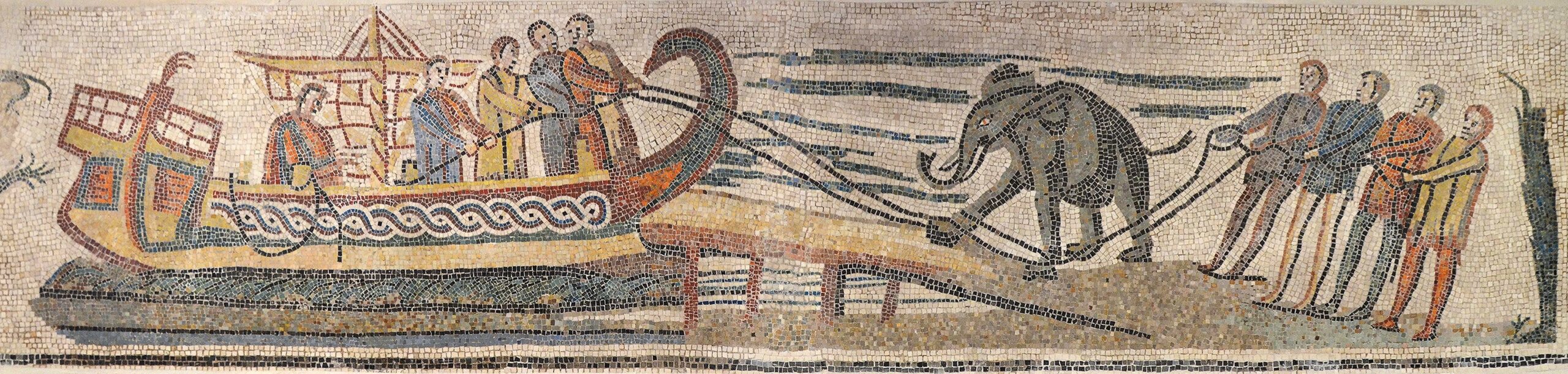

Sulle sabbie dei circhi e poi degli anfiteatri[2] di tutto il mondo romano, gli animali furono messi in mostra prima in grandi cacce, le venationes. La prima venatio ufficiale risale al 186 a.C., ma fu a partire dal I secolo a.C. che questi spettacoli assunsero una notevole importanza.[3] Per l’occasione, veniva talvolta ricostruito un ambiente naturale, come una scenografia teatrale.

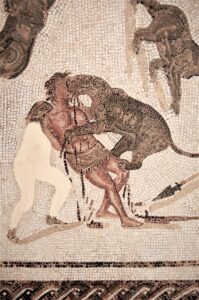

In questo spazio chiuso venivano liberati animali di ogni tipo e poi i cacciatori entravano in azione. La folla poteva rabbrividire al pensiero del pericolo e ammirare il coraggio dei protagonisti. La mattina era dedicata alla caccia, come nella realtà. Il mezzogiorno era dedicato alle esecuzioni pubbliche dei condannati. Poi, nel pomeriggio, i gladiatori entravano in azione.[4]

Questi spettacoli fungevano da valvola di sfogo, salvaguardando l’ordine sociale per le ricche élite dominanti. La caccia aveva un ruolo speciale in questo senso. Ricordava agli abitanti delle città le loro origini rurali, creando un legame tra i popoli e le epoche. Sfoggiando animali esotici, Roma dimostrava inoltre a tutti il proprio dominio territoriale, anche in terre lontane abitate da creature strane e talvolta temibili.

Tra il I secolo a.C. e il IV secolo d.C., l’importazione di animali esotici, soprattutto dall’Africa e dal Vicino Oriente, era un’impresa enorme altamente redditizio. Secondo l’editto di Diocleziano, promulgato nel 301 nel tentativo di limitare l’inflazione nell’Impero, il prezzo massimo di un leone africano« di prima scelta» era fissato a 150.000 denari, l’equivalente del salario di un bracciante agricolo per 16 anni. Questo prezzo astronomico si spiega certamente con la rarefazione della fauna selvatica nellla area mediterranea.

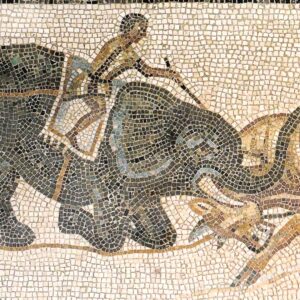

La predazione romana per i giochi dell’arena ha avuto un effetto chiaro e duraturo sull’ecosistema nel corso dei secoli. In precedenza, leoni, elefanti e struzzi erano presenti a nord del Sahara.«Dove hanno fatto il deserto, dicono di aver portato la pace»[5], questa famosa frase di Tacito risuona anche in questo contesto.

Senza dubbio, man mano che gli animali selvatici diventavano più rari e quindi più preziosi, non venivano immediatamente sacrificati ma utilizzati per giustiziare i condannati. Questa pratica, la damnatio ad bestias, divenne regolare nel I secolo a.C. e si diffuse fin dall’inizio dell’Impero. Svetonio racconta che Caligola, che regnò dal 37 al 41, trovò che comprare il bestiame per nutrire le bestie selvatiche stava diventando troppo costoso, così scelse lui stesso i prigionieri da sacrificare:

«Passando in rassegna la fila dei prigionieri, senza esaminare il motivo della condanna di nessuno di loro, stando semplicemente in mezzo al portico, ordinò che fossero tutti condotti “da un calvo all’altro”»[6]

Dalla sabbia dell’arena al piatto dei Romani

Se le bestie mangiavano i Romani, i Romani mangiavano le bestie? Inaspettatamente, ci sono pochissime prove letterarie o archeologiche per rispondere a questa domanda.

L’archeologia ha tuttavia rivelato ossa di animali esotici nelle fogne e nelle sottostrutture di diversi anfiteatri romani, suggerendo che queste carcasse venivano trattate sul posto piuttosto che semplicemente gettate in fosse comuni fuori dalla città.[7]

Il primo argomento è semplicemente logico. La dieta ordinaria degli abitanti delle città romane era povera di proteine. Qualsiasi apporto di carne era auspicato e gradito. Quindi, in una società così pragmatica come quella romana, è altamente improbabile che le parti commestibili degli animali dell’arena andassero sprecate.

Tanto più che gli spettacoli riproducevano vere e proprie cacce in cui la condivisione della selvaggina era tradizionale. A differenza dei sacrifici religiosi, che seguivano rituali precisi, le venationes erano cacce laiche il cui ricavato poteva essere distribuito liberamente. La distribuzione della carne o l’organizzazione di banchetti pubblici era parte integrante del gioco sociale. I ricchi divertivano il popolo, ma lo nutrivano anche. Oltre al famoso panem et circenses (Giovenale 10.81), c’era un altrettanto importante carnem et venationes – la carne e la caccia creavano il legame tra il popolo e l’imperatore, rendendo gli spettacoli violenti un’esperienza completa: vedere, partecipare e consumare.

Infatti, a partire dall’epoca di Augusto, la distribuzione di doni durante gli spettacoli divenne istituzionalizzata: gli imperatori lanciavano alla folla dei gettoni (tesserae) che potevano essere scambiati con vari doni, a volte con carne, nell’ambito di quella che i Romani chiamavano sparsio o missilia. Come racconta Marziale, questi gettoni potevano persino «assegnare le bestie dell’arena»[8] ai fortunati spettatori.

Testimonianze e pratiche culinarie

La Storia augustea, una raccolta delle vite degli imperatori risalente alla fine del IV secolo, testimonia un modo ancora più diretto di distribuire la carne. Si dice che l’imperatore Probo (276-282) abbia organizzato una caccia di grande effetto nel Circo. Dopo aver fatto entrare 1.000 cervi, 1.000 cinghiali e 1.000 struzzi, «il popolo fu ammesso e ognuno prese ciò che voleva»[9].

Ma secondo Galeno, medico di Marco Aurelio, anche animali ben più esotici finivano nelle pentole dei più potenti. Studiando l’anatomia dell’elefante, notò che il cuore dell’animale era stato recuperato dai macellai e dai cuochi dell’imperatore.[10]

Tertulliano fornisce un’ultima indicazione sul consumo di carne di arena. Originario di Cartagine e convertitosi al cristianesimo, scrisse intorno al 200 per difendere la sua nuova religione dalle autorità romane. A coloro che accusavano i cristiani di cannibalismo, rispose:

«Dove sono quelli che mangiano animali uccisi nell’anfiteatro? Non si nutrono forse della carne dei loro stessi simili? Infatti questo cinghiale ha bevuto il sangue della vittima che ha dilaniato; questo cervo è caduto nel sangue del gladiatore; e nel ventre degli orsi si vedono ancora le membra pulsanti degli uomini che hanno divorato.»[11]

Mangiare la carne degli animali uccisi nelle venationes era indubbiamente una consuetudine per i Romani. Per questo motivo i testi lo accennano più spesso senza citarlo esplicitamente. Anche il modo in cui venivano preparati questi piatti rari non è documentato, in quanto le salse comunemente utilizzate per preparare i diversi tipi di carne, in particolare quelle per la selvaggina descritte da Apicio, dovevano essere adatte.

Solo un animale citato nel contesto delle venationes ha ricette specifiche: lo struzzo[12]. Senza dubbio questo curioso uccello era infinitamente più conveniente del leone di «prima scelta».

[1] Queste cifre sono riportate in particolare da Donald G. Kyle, “Animal Spectacles in Ancient Rome: Meat and Meaning”. History, Economy and Society 13, no. 2 (1994): 269-292.

[2] L’anfiteatro di Statilio Tauro è stato il primo anfiteatro permanente costruito a Roma, nel 29 a.C.

[3] La prima venatio ufficiale fu organizzata da Marco Fulvio Nobile.

[4] Questa organizzazione tripartita dei divertimenti della giornata è attestata da numerose fonti romane, tra cui Svetonio.

[5] Ubi solitudinem faciunt, pacent appellant. Frase utilizzata da Tacito (Vita di Agricola, 30) nelle parole di Galgaco, eroe caledoniano, che condanna le violenze dei Romani.

[6] Svetonio, Caligola, 27, 2: custodiarum seriem recognoscens, nullius inspecto elogio, stans tantum modo intra porticum mediam, ‘a caluo ad caluum’ duci imperavit. Con l’espressione« da un calvo all’altro», Svetonio si prende gioco dello stesso Caligola, che soffriva di calvizie.

[7] Sono state fatte scoperte archeologiche di ossa di animali esotici, in particolare nelle fogne del Colosseo.

[8] Marziale, Epigrammi, 8, 7: nunc dat spectatas tessera larga feras.

[9] Storia augustea, Probus, 19, 2-4: inmissi deinde populares, rapuit quisque quod voluit.

[10] Galeno, De anatomicis administrationibus, VII, 10: ἀρθείσης μέντοι τῆς καρδίας ὑπὸ τῶν τοῦ Καίσαρος μαγείρων.

[11] Tertulliano, Apologetica, IX, 11 (270): Item illi qui de arena ferinis obsoniis cenant, qui de apro, qui de cervo petunt? Aper ille quem cruentavit colluctando detersit, cervus ille in gladiatoris sanguine iacuit. Ipsorum ursorum alvei appetuntur cruditantes adhuc de visceribus humanis; ructatur proinde ab homine caro pasta de homine.

[12] Si veda il nostro articolo: Strano come uno struzzo scervellato

Vedi anche il nostro Bestiaire latin des animaux exotiques connus des Romains (in francese)

Altri articoli del blog Nunc est bibendum