Tradotto dal francese

Nell’antica Roma, il nome di “Apicio” risuona come quello del gastronomo per eccellenza. Ma dietro questa denominazione si nascondono in realtà tre personaggi distinti, tutti accomunati dal loro gusto smodato per i piaceri della tavola. Questa confusione, mantenuta fin dall’Antichità, mostra come un semplice cognomen abbia finito per incarnare da solo la raffinatezza culinaria romana.

Il primo Apicio ci è noto grazie ad Ateneo di Naucrati, che cita lo storico Posidonio. Quest’uomo viveva all’inizio del I secolo prima della nostra era e «superò tutti gli altri uomini per quanto riguarda l’intemperanza»[1]. La sua esistenza rimane oscura, e ignoriamo come si manifestasse esattamente questa ἀσωτία (intemperanza) che gli attribuisce il testo greco. Curiosamente, avrebbe provocato il bando di Publio Rutilio Rufo nel 92 a.C., senza che ne siano esplicitate le ragioni. Fatto inquietante: Ateneo precisa che esiste un altro Apicio, molto più celebre, che lasciò lo stesso ricordo di eccessi – il che mostra che la reputazione legata al nome «Apicio» si costruì molto presto attorno a un’idea di eccesso alimentare.

Marco Gavio Apicio, il paradigma del lusso

È il secondo Apicio, Marco Gavio, a rimanere il più celebre. Nato verso il 25 prima della nostra era, questo milionario visse sotto Augusto e Tiberio prima di suicidarsi intorno al 37. Tacito lo menziona brevemente nei suoi Annali, evocando le voci secondo cui il giovane Seiano si sarebbe prostituito «al ricco e prodigo Apicio»[2]. Ma è soprattutto Seneca a consegnare il ritratto più impressionante di questo personaggio nella sua Consolazione a Elvia:

«Quell’Apicio che gettò cento milioni di sesterzi nella sua cucina, che, a ciascuna delle sue orge, inghiottì tante largizioni imperiali e l’enorme reddito del Campidoglio, schiacciato dai debiti, fu costretto, per la prima volta, a guardare alle sue spese. Calcolò che gli restavano dieci milioni di sesterzi; e, come se dovesse morire di fame vivendo con dieci milioni, terminò la sua vita con il veleno.»[3]

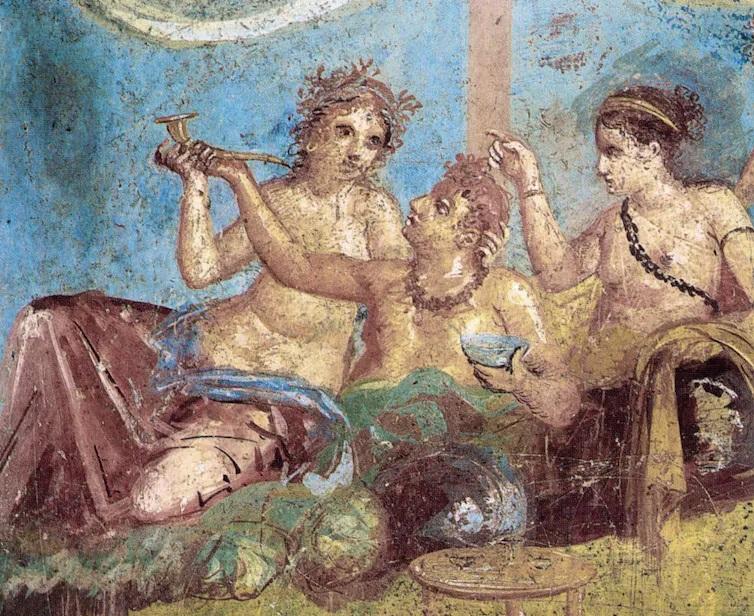

Questa fine tragica di un uomo che preferì la morte a una vita che giudicava miserabile con «soltanto» dieci milioni di sesterzi colpisce gli spiriti. Questa somma, ai tempi di Tiberio, permetteva di pagare il soldo annuale di oltre 11’000 legionari, l’equivalente di due legioni complete. Per Seneca, Apicio incarna la corruzione dei costumi romani: aveva «professato la scienza della taverna» (scientiam popinae) e «infettato il secolo con il suo insegnamento»[4], come se avesse elevato l’arte della dissolutezza culinaria al rango di dottrina. In altre parole, Apicio non è soltanto un ricco ghiottone: è un corruttore pubblico.

Le fonti antiche sono ricche di aneddoti sulle sue stravaganze culinarie. Plinio il Vecchio riporta diverse sue innovazioni: Apicio ingrassava le scrofe con fichi secchi prima di ucciderle brutalmente, dopo averle fatto bere vino melato, per migliorare il loro fegato. Ideò anche una salamoia a base di fegato di triglia e affermò che «la lingua del fenicottero rosa era di gusto squisito»[5]. Plinio attesta persino una «cottura apiciana» (apiciana coctura)[6], tecnica consistente nel far prima macerare i vegetali, come il cavolo, nell’olio e nel sale prima della cottura, vale a dire nell’applicare loro un trattamento di lusso. L’influenza di Apicio si estendeva fino alla famiglia imperiale: Druso Cesare, figlio di Tiberio, avrebbe disdegnato i giovani germogli di cavolo (cyma) sotto la sua influenza, al punto da essere rimproverato da Tiberio stesso[7].

Ateneo riporta una scena divenuta esemplare: vivendo a Minturno, in Campania, dove degustava gamberoni di dimensioni eccezionali, Apicio sente vantare quelle delle coste africane. Noleggia subito una nave, si ammala in mare, arriva al largo dell’Africa… e, dopo l’ispezione dei crostacei portati a bordo dai pescatori locali, ordina di ripartire immediatamente, giudicando gli animali meno belli di quelli di Minturno[8]. Non ha nemmeno messo piede a terra. Il lusso culinario diventa qui una ricerca ossessiva dell’assoluto.

L’arte del rilancio gastronomico

Seneca evoca ancora un episodio rivelatore dell’ambiente in cui si muoveva Apicio. Una triglia di dimensioni eccezionali viene offerta a Tiberio, che sceglie di farla vendere al mercato. L’imperatore annuncia: «Mi sbaglio molto se questa triglia non sarà comprato da Apicio o da Publio Ottavio.» I due uomini rilanciano effettivamente l’uno contro l’altro, e Ottavio la spunta per cinquemila sesterzi, acquisendo così «un’immensa gloria per aver comprato a cinquemila sesterzi un pesce che Cesare aveva venduto e che nemmeno Apicio aveva ottenuto»[9].

Questa scena illustra l’emulazione che regna tra i ricchissimi romani attorno al lusso culinario. Comprare un pesce diventa un gesto pubblico di prestigio. Apicio si situa contemporaneamente nel consumo, nella conoscenza dei prodotti, nella rete sociale delle élite, e – cosa capitale – nella capacità di trasformare il pasto in spettacolo politico. Certe analisi moderne suggeriscono d’altronde che avrebbe talvolta beneficiato di fondi pubblici per organizzare banchetti destinati a impressionare dignitari stranieri, facendo della sua tavola uno strumento diplomatico tanto quanto un teatro di dismisura.

Da un nome proprio a un mito gastronomico

Il terzo Apicio visse sotto l’imperatore Traiano, all’inizio del II secolo della nostra era. Ateneo riporta a suo proposito un altro aneddoto, quasi tecnologico: «Quando l’imperatore Traiano era in Partia, a una distanza di molti giorni di viaggio dal mare, Apicio gli inviò ostriche fresche, di cui aveva conservato la freschezza mediante un mezzo di sua invenzione»[10]. Non si tratta più qui soltanto di spendere senza contare, ma di padroneggiare procedimenti di conservazione per far pervenire prodotti delicati fino ai confini dell’Impero. Siamo già in una forma di ingegneria del lusso alimentare.

La confusione progressiva tra questi tre personaggi si spiega facilmente. Dalla fine del II secolo, il nome «Apicio» non designa più soltanto un individuo, ma un tipo: il gourmet assoluto. Tertulliano nota che, così come i filosofi traggono il loro nome dal loro maestro (Platonici, Epicurei, ecc.), «i cuochi si chiamavano da Apicio»[11]. In altre parole, al volgere dell’Antichità tarda, «un Apicio» può già significare «un cuoco di lusso».

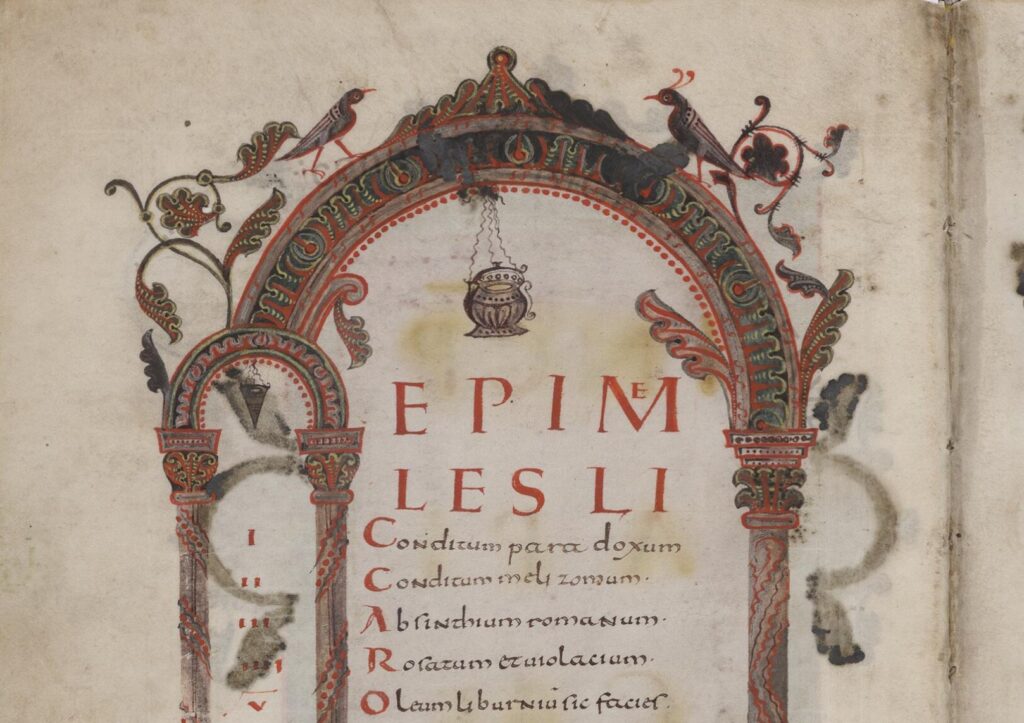

È in questo contesto che appare il De re coquinaria, tradizionalmente attribuito ad Apicio. Il testo che ci è pervenuto è una compilazione tarda, fissata nel IV secolo, contenente quasi cinquecento ricette organizzate in libri tematici. Non può trattarsi di un’opera redatta direttamente da Marco Gavio Apicio sotto Tiberio: vi si trovano strati più tardivi e menzioni di epoche posteriori. Ma questa raccolta, destinata manifestamente a cuochi professionisti e non ad amatori, perpetua il suo nome. Documenta una cucina risolutamente internazionale, ricca di ingredienti costosi, di spezie esotiche, di salse dense al garum. Soprattutto, è la nostra unica grande fonte culinaria continua conservata per l’Antichità greco-romana.

La storia dei tre Apicio illustra dunque come un nome proprio diventi un simbolo culturale. Dall’oscuro personaggio di prima di Cesare, conosciuto soltanto per la sua «intemperanza», al milionario che fece della tavola un campo di sperimentazione totale, fino all’uomo dell’epoca di Traiano capace di inviare ostriche fresche fino in Partia, «Apicio» finisce per designare meno un individuo che un’idea: quella del lusso gastronomico romano, spinto fino all’eccesso, teorizzato come un’arte, e trasmesso sotto forma di libro.

[1] Ateneo, Deipnosofisti, IV, 66:

Παρὰ δὲ Ῥωμαίοις μνημονεύεται, ὥς φησι Ποσειδώνιος ἐν τῇ ἐνάτῃ καὶ τεσσαρακοστῇ τῶν ἱστοριῶν, Ἀπίκιόν τινα ἐπὶ ἀσωτίᾳ πάντας ἀνθρώπους ὑπερηκοντικέναι.

Οὗτος δ’ ἐστὶν Ἀπίκιος ὁ καὶ τῆς φυγῆς αἴτιος γενόμενος Ῥουτιλίῳ τῷ τὴν Ῥωμαϊκὴν ἱστορίαν ἐκδεδωκότι τῇ Ἑλλήνων φωνῇ.

Περὶ δὲ Ἀπικίου τοῦ καὶ αὐτοῦ ἐπὶ ἀσωτίᾳ διαβοήτου ἐν τοῖς πρώτοις εἰρήκαμεν.«Presso i Romani, si riferisce, come dice Posidonio nel quarantanovesimo libro delle sue Storie, che un certo Apicio superò tutti gli uomini per la sua intemperanza. È questo Apicio che fu anche la causa dell’esilio di Rutilio, autore di una Storia dei Romani scritta in lingua greca. Quanto all’altro Apicio che anch’egli fu celebre per la sua prodigalità, ne abbiamo parlato nel primo libro.»

[2] Tacito, Annali, IV, 1: non sine rumore Apicio diviti et prodigo stuprum veno dedisse.«…non senza la voce che [Seiano] avesse venduto i suoi favori al ricco e prodigo Apicio…».

Questo estratto riguarda Lucio Elio Seiano (Sejanus), prefetto del pretorio sotto Tiberio, e questa formula associa il nome di Marco Gavio Apicio allo scandalo dell’acquisto di favori sessuali o di prostituzione (stuprum) tramite denaro (veno dedisse).

[3] Seneca, Consolatio ad Helviam, X, 9: cum sestertium millies in culinam coniecisset, cum tot congiaria principum et ingens Capitolii vectigal singulis comissationibus exsorpsisset, aere alieno oppressus, rationem impensarum suarum tunc primum coactus inspexit. Superfuturum sibi sestertium centies computavit et, velut in ultima fame victurus, si in sestertio centies vixisset, veneno vitam finivit.

[4] Seneca, Consolatio ad Helviam, X, 8: … quam Apicius nostra memoria vixit, qui in ea urbe, ex qua aliquando philosophi velut corruptores iuventutis abire iussi sunt, scientiam popinae professus disciplina sua saeculum infecit.

[5] Plinio il Vecchio, Storia naturale, X, 68 (133): Phoenicopteri linguam praecipui saporis esse Apicius docuit, nepotum omnium altissimus gurges.

Vedi anche VIII, 77 (209): Adhibetur et ars iecori feminarum sicut anserum, inventum M. Apici, fico arida saginatis ac satie necatis repente mulsi potu dato.

IX, 30 (66): M. Apicius, ad omne luxus ingenium natus, in sociorum garo — nam ea quoque res cognomen invenit — necari eos praecellens putavit atque e iecore eorum allecem excogitare.

[6] Plinio il Vecchio, Storia naturale, XIX, 41 (143): Nitrum in coquendo etiam viriditatem custodit, ut et Apiciana coctura, oleo ac sale, priusquam coquantur, maceratis.

[7] Plinio il Vecchio, Storia naturale, XIX, 41 (137): Hic est quidam ipsorum caulium delicatior teneriorque cauliculus, Apicii luxuriae et per eum Druso Caesari fastiditus, non sine castigatione Tiberi patris.

[8] Ateneo, Deipnosofisti, I, 12 (7a-7b-7c): Ἐγένετο δὲ κατὰ τοὺς Τιβερίου χρόνους ἀνήρ τις Ἀπίκιος, πλουσιώτατος τρυφητής, ἀφ´ οὗ πλακούντων γένη πολλὰ Ἀπίκια ὀνομάζεται. Οὗτος ἱκανὰς μυριάδας καταναλώσας εἰς τὴν γαστέρα ἐν Μιντούρναις (πόλις δὲ Καμπανίας) διέτριβε τὰ πλεῖστα καρίδας ἐσθίων πολυτελεῖς, αἳ γίνονται αὐτόθι ὑπέρ γε τὰς ἐν Σμύρνῃ μέγισται καὶ τοὺς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἀστακούς. Ἀκούσας 〈οὖν〉 καὶ κατὰ Λιβύην γίνεσθαι ὑπερμεγέθεις ἐξέπλευσεν οὐδ´ ἀναμείνας μίαν ἡμέραν. Καὶ πολλὰ κακοπαθήσας κατὰ τὸν πλοῦν ὡς πλησίον ἧκε τῶν τόπων πρὶν ἐξορμῆσαι τῆς νεὼς (πολλὴ δ´ ἐγεγόνει παρὰ Λίβυσι φήμη τῆς ἀφίξεως αὐτοῦ), προσπλεύσαντες ἁλιεῖς προσήνεγκαν αὐτῷ τὰς καλλίστας καρίδας. Ὃ δ´ ἰδὼν ἐπύθετο εἰ μείζους ἔχουσιν· εἰπόντων δὲ μὴ γίνεσθαι ὧν ἤνεγκαν, ὑπομνησθεὶς τῶν ἐν Μιντούρναις ἐκέλευσε τῷ κυβερνήτῃ τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἐπὶ Ἰταλίαν ἀναπλεῖν μηδὲ προσπελάσαντι τῇ γῇ.

[9] Seneca, Lettere a Lucilio, 95 (42): Mullum ingentis formae — quare autem non pondus adicio et aliquorum gulam inrito? quattuor pondo et selibram fuisse aiebant — Tiberius Caesar missum sibi cum in macellum deferri et venire iussisset, ‘amici,’ inquit ‘omnia me fallunt nisi istum mullum aut Apicius emerit aut P. Octavius’. Ultra spem illi coniectura processit: liciti sunt, vicit Octavius et ingentem consecutus est inter suos gloriam, cum quinque sestertiis emisset piscem quem Caesar vendiderat, ne Apicius quidem emerat.

[10] Ateneo, Deipnosofisti, I, 13 (7d): Τραιανῷ δὲ τῷ αὐτοκράτορι ἐν Παρθίᾳ ὄντι καὶ τῆς θαλάσσης ἀπέχοντι ἡμερῶν παμπόλλων ὁδὸν Ἀπίκιος ὄστρεα νεαρὰ διεπέμψατο ὑπὸ σοφίας αὐτοῦ τεθησαυρισμένα·

[11] Tertulliano, Apologetico, III, 6: Quid novi, si aliqua disciplina de magistro cognomentum sectatoribus suis inducit? Nonne philosophi de auctoribus suis nuncupantur Platonici, Epicurei, Pythagorici? Etiam a locis conventiculorum et stationum suarum Stoici, Academici? Aeque medici ab Erasistrato et grammatici ab Aristarcho, coqui etiam ab Apicio?

Il manoscritto della Biblioteca apostolica vaticana può essere integralmente consultato online: Urb.lat.1146.